(http://www.iloveguava.com)

敦煌是一個希望遊客多去、但又希望遊客不要去的地方;是一個又要遊客看但又不要遊客看的地方。如果照目前的情況下去,敦煌石窟以後很可能是遊客的禁區。

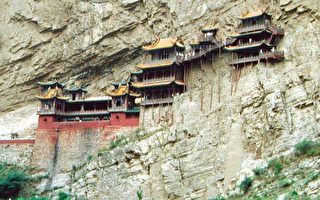

敦煌研究院的資深工作者褚玉娟女士說:「為了保護石窟的藝術文物和壁畫,我們已經封了不少洞窟,有些還開放的,只能每天開放半天。」已經有一千六百多年歷史的敦煌石窟,好像是一個依賴著生命延續活下去的病美人,而敦煌十八萬人口四分之一的收入,則依賴著這個病美人。

褚玉娟表示,敦煌石窟自從西涼時代開始,歷經南北魏及至盛唐,最後一次整修維護是在清代,但後來遭到人禍破壞,包括本國人民以及外國的盜竊,而敦煌經過多年來的沙漠化,也是導致洞窟破落的原因。至於近代大畫家張大千是否曾故意搗壞壁畫一事,雖然經過張氏及其家人極力否認,但褚玉娟表示,敦煌本地人卻是深信不疑。

敦煌的氣候,像是載舟和覆舟的水,異常乾燥的空氣,是能夠延續洞窟生命的主因,但沙漠化的侵蝕,卻又對整個環境造成禍害。敦煌市政府外事辦公室副部長許台平說,離開莫高窟不遠的月牙泉,由於水位下沉,泉水的面積一直不停的在縮小。在鳴沙山高處眺望月牙泉,一輪新月形狀的泉水,恐怕早晚變成了一條縫。許台平說,當局曾在距離月牙泉不遠之處,建造了一個人工湖,企圖將水引進月牙泉,但兩水相合之後卻發出惡臭,因此才放棄了這個挽救月牙泉的方法。

大自然的力量,就憑人類的智慧,有時也只能到此為止。褚玉娟說,莫高窟的洞窟,原來有七百三十二個,最早有四百九十二個洞窟開放給遊客,但到了現在,開放的洞窟只有六十個,有些特別的洞窟,為了限制遊客的數量,還需要另外門票進場,最貴的門票是兩百四十元人民幣。但有些藏有珍貴壁畫的洞窟,再有錢的人也難以一睹真貌。

褚玉娟說,元代時期密宗歡喜佛壁畫的第四六五洞,在兩年前已經封關,很多遊客都深表可惜,而敦煌市標的唐代飛天壁畫洞窟,也只是每天開放半天。根據褚玉娟的介紹,對壁畫造成最直接傷害的,是遊客帶來的二氧化碳,照相機的閃光燈,也會損害到壁畫。因此,不要以為來到敦煌石窟,就可以看到燈火通明照耀著金碧輝煌的壁畫。相反,遊客不但不准拍照,而且洞窟內漆黑一團,只有講解人員才可以用手電筒微弱的光線,向遊客解釋畫中的意義。

許台平說,聯合國教科文組織兩年前曾經建議,將洞窟中的壁畫臨摹,然後以臨摹的壁畫開放給遊客,將「本尊」封閉作長期的保護。不過許台平說,如果遊客知道看的只是臨摹,將肯定影響此間的旅遊業。

敦煌的遊客,九成都是本國人,外地遊客則以日本人最多,佔了六成以上。日本人為何如此對敦煌著迷,許台平有這樣的解釋。他說,日本奈良有一所佛院的壁畫,描述了佛教進入東瀛的歷史,但原來敦煌莫高窟第四二七洞窟中的壁畫,也有一副跟奈良完全一模一樣的壁畫,而且時間還比日本的要早得多。許台平說,日本遊客看第四二七洞窟,是行程的指定動作。

或許是這個原因,日本曾經在敦煌取景拍了一部大製作的電影,名字就叫「敦煌」,而且還投資了二百五十萬,建了一個影視城。

(來源:中時電子報)(http://www.dajiyuan.com)

相關文章