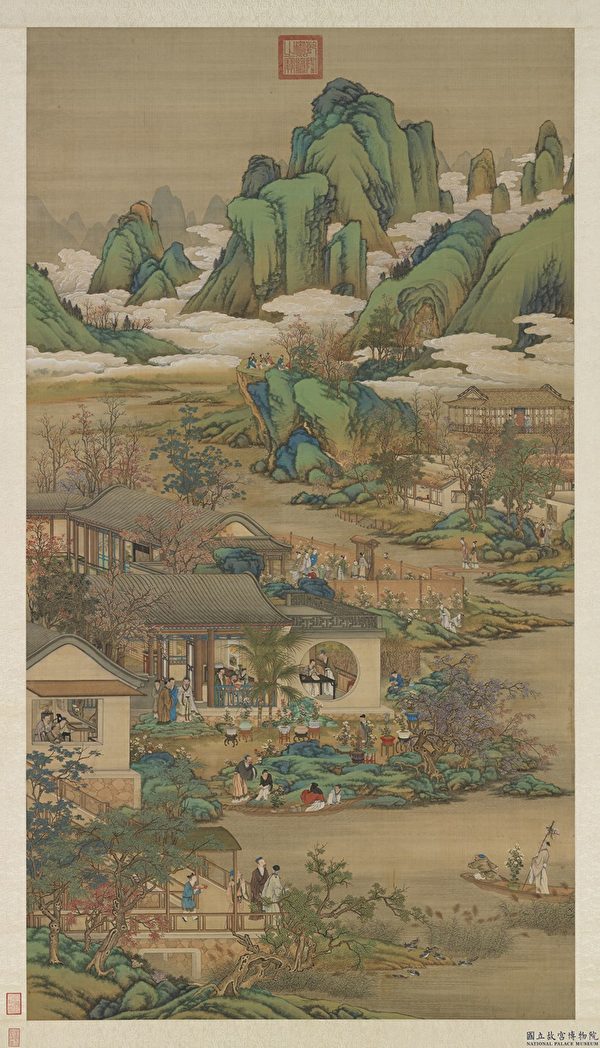

《易經》把「九」定為陽數。黃曆九月九日,九九重疊,謂之「重陽」,也稱作「重九」。適逢重陽佳節,我們找出這幅清朝畫院畫家共同繪作的《十二月月令圖.九月》,與大家共享。在為數不多和重陽節有關的畫作中,此畫是很具代表性的。

《十二月月令圖.九月》畫重陽習俗

這幅清代畫院的《十二月月令圖.九月》把重陽節的重要活動,登高和賞菊,交融在畫面上下,我們從中去觀賞、體會,就可看到在重陽節時,古人所展現出來的生活情趣與智慧。

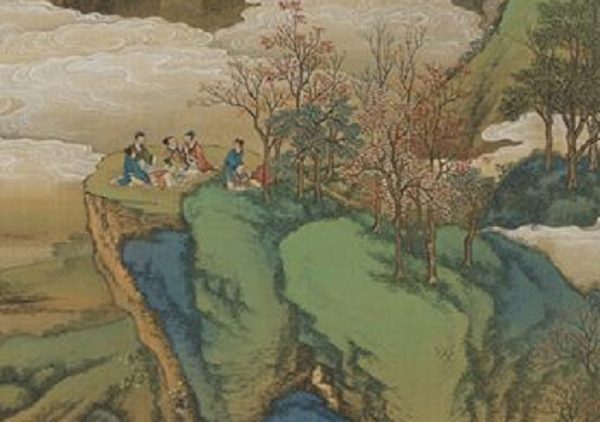

重陽登高

重陽節也叫「登高節」。據南朝梁人吳均之的《續齊諧記》記載:「汝南桓景隨費長房遊學累年,長房謂曰:『九月九曰,汝家中當有災。宜急去,令家人各作絳囊,盛茱萸,以繫臂,登高飲菊花酒,此禍可除。』景如言,齊家登山。夕還,見雞犬牛羊一時暴死。長房聞之曰:『此可代也。』今世人九曰登高飲酒,婦人帶茱萸囊,蓋始於此。」從那時起衍生了重九登高辟邪的風俗,人們在這一天出遊賞景、登高遠眺、觀賞菊花、插茱萸、吃重陽糕、飲菊花酒等等。

《十二月月令圖.九月》這幅畫中四、五個人攜帶菊花酒、重陽糕和其它應節美食,登上懸於半空中的岩台。放眼望去,天寬地濶,有金碧輝煌的群山環繞其上;有飄搖曼妙的雲彩嬉遊其間。天涯海角,還有比這個更美的勝境嗎?盡情盡興地談笑玩樂,收納的是純淨的天宇之氣,釋出的是人自身循環往復的污濁之息,同化於宇宙生化氣機中。

重陽賞菊

那麼沒登高的,在家都做些什麼呢?

重陽節,風雅之事是一定要做的,菊花是一定要觀賞的。畫裡的花圃中擺了大大小小應景的菊花,摯友或近鄰相會到訪,應是耳聞這兒布置菊園,人人都想來應應景並沾沾美感、風雅吧。

瞧!盛開的花兒在風中搖曳,各顯丰姿。我們再仔細看,因為過節嘛,不管大人小童都精心地穿戴打扮,衣衫、飾物搭配得體,款式合宜。空氣中充滿了花香、粉香,衣袂、裙裾與花兒在秋風中共舞。值此情境,人觀菊心喜,菊觀人亦應如是!

畫中的這大戶人家,沒登高出遊的,在屋裡也各有各的風雅事。有看似在研究品評史籍書冊的二人組;有就著石青色鐵欄干一邊往外看,一邊談論著的一家人;也有乾脆步出門外直接看,直接評頭論足的。他們品評的對象是什麼呀?重陽節嘛,就是「賞菊」。

中國有名的菊花品種繁多。像宋朝學者孟元老在《東京夢華錄.重陽》中記載的,北宋都城開封在重九賞菊時,菊花的品種就有:蕊若蓮房曰「萬齡菊」、色粉紅者曰「桃花菊」、白而檀心曰「木香菊」、黃而圓者曰「金鈴菊」、純白而大者曰「喜容菊」。

這種賞菊榮景,也體現在《十二月月令圖.九月》這幅畫中。

畫中這些依地形地勢一字排開、擺在屋前的盆花,想必都是有來頭的,有名頭的名花,從它們立足的各色碩美大方的花盆、几架兒就可看出端倪。因為它們的花姿不俗,立足處也都是相匹配的。而在屋後花圃中的菊花,可能品相色澤都次,所以就匯集一起——「數大就是美!」建立起另一品味來。

看起來,這戶人家主辦這樣的盛會,吸引許多風雅之士前來參與。特別是畫面上「臨流送花」這種情況,不遠千里划個小舟送花來。我們猜想,也許還有賞花集會,互相吟詠、評比的雅事在後頭等著,也許能造就出一如《蘭亭集序》、《西園雅集圖記》(註)所描寫的文化盛事呢!

《十二月月令圖.九月》技法賞析

《十二月月令圖.九月》是一幅青綠山水畫(也稱金碧山水),是標準的畫院風格。在筆法方面,山體的線條從頭到尾都維持工整的細線,連皴法都是用短而碎的筆觸去組織成類似小斧劈皴,以此來畫出岩體的結構。苔點也是。

而在設色方面,把它稱為金碧山水是頗為恰當的。國畫中的顏色,在這些山體中幾乎都可以找到。當然最主要的還是石青和石綠。在金碧山水中,畫家把石青石綠兩色靈活運用,有時候還加花青,這代表「碧」,而以藤黃和赭石交互混合的顏色則象徵「金」。這一金一碧在畫家純熟的技法下,蘊化出的華麗妍美,非常突出。

院畫格調在顏色的過渡上十分細膩,要一遍一遍地多次上色,直至畫面清新乾淨,完美融合。這樣的技法幾可和西方古典派繪畫媲美,不留半點筆觸與痕跡。院體畫傾向寫實的畫風,在此表達得淋漓盡致。

重陽節適值晚秋,雲彩既飄逸又高遠。在畫家巧妙的安排下,秋雲的亮麗潔白和山體酣醇的青綠重彩形成強烈對比,這是色彩輕與重的對比;另外,山岩以直立站樁對比白雲橫向的隨興流動,構成動與靜的對比。兩種對比交織出一種鮮明至極的美感。賞畫者仿佛也能感受到有如身歷其境,身心被洗淨後的舒泰。

從遠古至今,人們透過民俗,通過藝術形式,逐步地形成了帶有自我民族特性的文化。中華五千文明就這麼一點一滴地累積起來,貫穿下來,形成了永遠的璀璨與美麗。重陽節也是其中一朵美麗的花朵,展開的笑靨,讓老老少少都能感受到洋洋灑落的活力。

註:《西園雅集圖記》:「西園雅集」是北宋王詵在汴京發起的一個文人雅士的集會。參與者有善畫人物的李公麟以及友人蘇軾、蘇轍、黃魯直等16人。他們還分組別,有畫畫的,有寫書法的,有彈阮的……米芾為此圖作記,即《西園雅集圖記》。堪稱為後世「文士雅集圖像」的最早範本。#

@*

責任編輯:李梅

參考資料:

宋 孟元老《東京夢華錄》

南朝 梁 吳均之《續齊諧記》