許由拒受天下,穎水洗耳,流芳百世。堯帝封他「箕山公神,配食五嶽,後世祀之」;莊子把他描述為神人;《前漢書》列他為仁人;後世視他為隱士鼻祖。也有不少人,認為許由是小隱之人,洗耳之舉乃沽名釣譽;「詩佛」王維認為他「病物者自我」,還不能算做一個曠達的人。那麼許由到底是怎樣的人呢?橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。

堯帝在位,四海昇平,八方寧靖。他年歲大了,想把帝位禪讓給滿腹經綸、品格清高的許由。堯很謙卑地把自己的治國能力比作火把之光、灌溉之水;視許由的能力為日月之光、天雨之水。堯認為自己的才德比不上許由,天下應該讓給掌握天道運行的許由。

許由回答:現在國家在你的治理之下已經大治。我來接你的班,求虛名呀?小鳥在森林裡有一根樹枝立足,就高興得唱個沒完;田鼠在河邊飲水,喝一點點水就很脹肚子了。我對天下不感興趣。祭司不會代替廚師來置辦祭品(祭品中有很多食物)的。

許由的話,也反映了道家的一個現象「亂世入世救世,盛世出世修行」。要麼做入世的聖賢之人;要麼做出世的真人。歷史上的姜子牙、張良、劉伯溫等道家高人,都是亂世出山,拯救蒼生,功成之後,身退歸隱。堯,現在是太平盛世,我還沾惹這些俗事幹嘛?你請回吧。

堯走後,許由避居到箕山穎水旁。堯知道以後呢,又派人找到他,請他做九州長(相當於宰相)。許由聽了,心想:堯怎麼就不懂我的心思呢?怎麼才能讓他死心呢?於是,許由當著堯帝使者的面,走到潁水河邊,上演出「洗耳」這一幕來。

這時,隱士巢父牽牛來飲水, 聽了許由的話,尋思:堯最早把天下禪讓給我,我拒絕了;他讓給許由,現在許由兩次拒絕他,他會不會再次找我呀?我要再重申一下我的立場。因此,巢父大聲說:「我還擔心你洗耳的水髒了我的牛犢的口呢!」說罷,巢父牽牛向河的上游走去。使者見此,知道他們心意已決,搖搖頭,向堯匯報去了。

許由洗耳,也有後人認為他是做做樣子、沽名釣譽。佛學修養很深的王維評價許由說:聲音怎麼會停留在耳朵裡,把耳朵污染了?你說它污穢,那是因為你內心先有了污穢……他一個曠達的人都夠不上,又怎能入學道的門呢?一個真正學佛的人,什麼都不能使你污穢,你怎麼能說這樣就污穢了呢?

蓮「出淤泥而不染」,王維的這個觀點有他的道理,但是他真的了解許由嗎?莊子在《逍遙遊》中講了許由與堯帝的故事,也講了藐姑射之山上居住的神人的狀態。最後說堯去藐姑射之山、汾水之陽,拜見了四位神人,其中一位神人就是許由。堯感覺與神相比,自己太渺小了,治理天下的職位又算得了什麼呢?

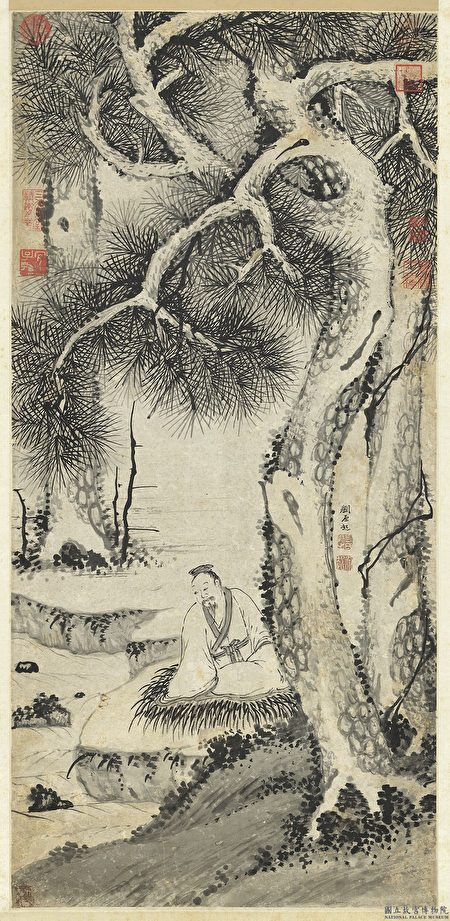

莊子筆下的神人許由「不食五穀,吸風飲露;乘雲氣,御飛龍,而遊乎四海之外」,他的思想廣袤無邊,水火冷熱都傷不了他,又有什麼能污染到他呢?許由只不過通過「洗耳」以明其專一修道、不問俗事之堅心。

據說許由後來還做過舜、禹的老師,他是三代聖君之師,他還需要沽名釣譽嗎?竹林七賢之類的小隱者、小道修行者,怎能和許由相提並論?他入世,就是一位農耕的隱者形象;他出世,便是藐姑射山的神人。@*#

責任編輯:李婧鋮