古代女子的閨房,為什麼叫做「香閨」?紅袖添香伴讀書,添的是什麼香?「笑語盈盈暗香去」,這一縷幽香從哪裡來?中華五千年傳統文化中的香文化,也和女子結下不解之緣。

古人用香,以熏香、浴香、配香、塗香、調香入藥入膳等傳統方式,每一種方式都包含了複雜精細的程序和韻味無窮的內涵。品香,成為文人雅士的鍾愛,香文化也被推崇至道的高度,稱之「香道」。古人生活處處離不了香,祭祀慶典要點香敬神,彈琴烹茶要焚香淨手,居室衣物更少不了裊裊香氣,中國古代的歷史,有大半是香味熏染出來的。

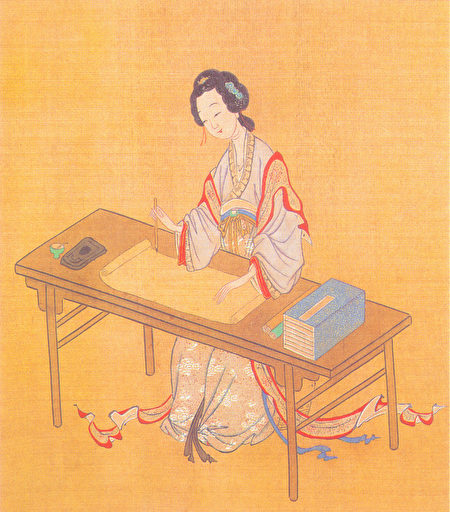

香味,無形無色,或揮發於草木,或依託於青煙,通過嗅覺熏陶人的身心。古人內外兼修,認為外在的整潔與內在的潔淨同樣重要,熏香能夠祛除污穢、頤養精神,因而無論男女老少都愛用香。細膩溫婉的女子們,對香的使用更有一番獨特的心思與情致。

翡翠屏中,親爇玉爐香

女子的閨房,幽深而神祕,是她們編織五彩生活的小天地。每個人的閨房各有意趣,但大多有個共同特點,那就是香氣氤氳,令人心曠神怡,閨房便也有了「香閨」的雅稱。一般的室內焚香,要用到特製的香器,即熏鑪、薰籠及熏香球。

熏鑪最初用青銅製成,圓形大腹,兩側有環,造型十分古樸,後來也出現玉製、陶瓷製、銀質,鎏金或琺瑯工藝,造型也越發精巧別緻。熏鑪外罩上一層竹籠,便是薰籠,既能添香,也可取暖。薰籠的樣式,大小方圓不一,極為靈活。貴族家中還流行一種金屬質熏香球,可以掛在床帳中,這樣人們在睡夢中也能夠熏染到香氣了。古人真是把香文化滲透到生活的每個細節呢!

閨房中常見的香器,主要是造型小巧的熏鑪和薰籠了。熏香生活,就充斥著宋代女詞人李清照的作品中。「薄霧濃雲愁永晝,瑞腦消金獸」,寫的是龍腦香在獸形熏鑪中繚繞生煙。「沉香斷續玉爐寒,伴我情懷如水」,寫的是沉香在玉質熏鑪中時斷時續,伴著女主人寂寥的心境。「香冷金猊,被翻紅浪,起來慵自梳頭」,寫的是獅形銅熏鑪中香已燃盡,詞人早起卻懶於梳妝。看來,才女閨中香器多,香也多,真的是位用香行家。

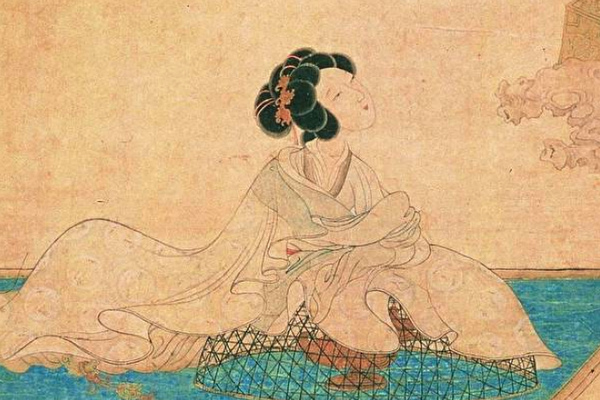

《紅樓夢》中有兩幅驚為天人的美人圖,一幅是寶琴身著鳧靨裘、踏雪尋梅的《雪豔圖》,一幅就是四釵冬日小聚的《冬閨集豔圖》了。話說第52回中,賈寶玉去尋林妹妹,在瀟湘館中見到了黛玉、寶釵、寶琴和岫煙四位美人,正圍坐在薰籠上取暖,說著家常話。寶玉一見,便驚歎道:「好一幅『冬閨集豔圖』!」女子偎靠在薰籠旁的姿態,或可從陳洪綬的《斜倚薰籠圖》一窺端倪。

雪腕彩絲紅玉甲 添香鴨

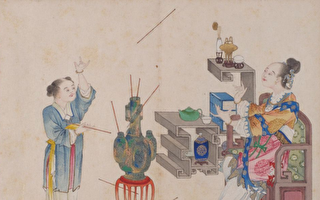

今天我們在市面常見的「香」,是根根線香,插在香鑪中用明火點燃即可使用。千百年前的女子,常用的卻不是線香,而器具也更為複雜。《西廂記》裡的崔鶯鶯有一段和紅娘深夜在花園焚香的片段,你知道她用的是什麼香及香器嗎?清朝有一幅仿仇英的《千秋絕豔圖》冊,其中有一幅描繪的正是崔鶯鶯對月焚香的場景。

這幅畫中,崔鶯鶯身邊擺放著一方案几,案上有一樽青色熏鑪和一枚插著小鏟、筷著之類的長頸瓶,她一手中捧著一個小盒,另一隻手正拈著什麼東西放入熏鑪。這三樣物品,正是古時候熏香必備的三件器皿,熏鑪、香瓶和香盒,合稱「爐瓶三事」。

當時所用的香料,往往製成香餅、香球甚至是粉屑狀存放在香盒中。如果是粉狀香品,就需要女子像鶯鶯那樣,用纖細的玉指一點點拈出。而香瓶中香筷或香夾是用來夾取香品的,香鏟則用來處理焚燒後的香灰。

可巧畫中的鶯鶯身著紅色繡羅襦,不正是「紅袖添香」的美好再現嗎?這種焚香方式,需要耐心與輕柔的動作,更顯出女子的優雅和體貼,難怪這會成為古代文人讀書時,十分嚮往的一幕美景呢。

明末被稱為「秦淮八豔」之一的董小宛,對於熏香一事更是風雅脫俗。她的丈夫冒辟疆在回憶性散文《影梅庵憶語》中,用深情的筆觸記錄他們靜坐香閣、細品名香的時光。冒辟疆喜愛一種質地堅硬、有橫紋的沉水香,其氣特妙,名為「橫隔沉」。小宛最珍愛的,則是絕品「女兒香」,因其製作過程皆出自少女之手而得名。

小宛熏香也與俗人不同。一般人都是把香料直接放在火上熏烤,香的本質還未揮發出來就燃盡了;小宛就採取「慢火隔紗」的熏香之法,熏香而不見煙霧,產生的香味,被冒辟疆形容為「風過伽楠、露沃薔薇、熱磨琥珀、酒傾犀斝之味」,清雅而餘韻無限。

何以致叩叩 香囊繫肘後

香不僅可以焚燒,還能夠佩戴,最為人熟知的就是香囊,也叫香包、佩帷、容臭,是心靈手巧的女子們做出的精緻物件。香囊多用絲綢等布料縫製成圓形、方形、葫蘆形、桃形等不同形狀,再用五彩絲線繡出包含美好寓意的圖樣,囊中再裝入或提神醒腦、或增加香氛的天然香料,成為古人特別是女孩子隨身必備的飾品。

配戴香囊的習俗由來已久,可以追溯到先秦時代。《禮記‧內則》載,清早,媳婦們就要漱口、洗手,整理髮髻和衣襟,還要在腰間繫上香囊,叫做「衿纓」,以保持個人的清潔和馨香。這樣做不僅衛生,更是禮節,她們去公婆處請安、服侍的時候,才不會因身體的氣味而冒犯長輩。而少男少女們,更是人人衿纓,佩帶香物,之後才能去問候父母呢。

由於香囊是私人隨身物品,逐漸有了代表主人的信物的意味。三國時期的繁欽有詩曰:「何以致叩叩,香囊繫肘後。」展現了當時女子用香囊作為定情信物的風俗。西晉時還發生過一樁香囊定姻緣的傳奇,賈午是權臣賈充的小女兒,父親在家中聚會時,她常常躲在花窗外偷看。一次她被宴會年輕俊才韓壽所吸引,兩人便常常約會,賈午還把皇帝賞賜的名貴香料裝入縫製的香囊中,送給韓壽。

這種奇香味道獨特,經久不散,只有賈充和另一位大臣得此佳品。因此一次上朝時,賈充無意中嗅到韓壽身上的香味,便猜到了女兒的心事。賈充也很欣賞韓壽的才幹,於是順水推舟,把賈午許配給他,成就了以香為媒的傳奇。

女子喜歡以香囊為佩,到了宋代,還出現了一種類似項鍊的香料配飾——拂手香。《陳氏香譜》載:「拂手香:白檀香三兩、米腦一兩、阿膠一片,右將阿膠化湯打糊,入香末,捜拌勻,於木臼中搗三五日,捻作餅子或脫花,窨乾穿穴線,懸於胸間。」

製作拂手香的方法很簡單,只需把調配好的香料研磨成粉,在和湯打成糊狀,捏成花形的香餅,把它像吊墜一樣掛在胸前,起到裝飾和添香的作用。南宋蔡伸有詞曰:「雙佩雷文拂手香,青紗衫子淡梳妝,冰姿綽約自生涼。」讚美的正是配戴拂手香的女子。

女子熏香,是她們愛好整潔和藝術審美的體現,也豐富了傳統的香文化,令今人不禁感嘆,何時才能嗅到古風悠悠的女兒香呢?

點閱【閨閣雅趣】連載文章。@*#

責任編輯:王愉悅