意大利作曲家朱塞佩‧福圖尼諾‧弗朗切斯科‧威爾第(Giuseppe Fortunino Francesco Verdi,1813年10月10日-1901年1月27日)是西方音樂史上最偉大的歌劇作曲家之一。他一生創作了26部歌劇、繼承發展了意大利的歌劇藝術,對後世的歌劇、和聲學、交響樂都有深遠的影響。威爾第以其恢宏壯闊的史詩劇和英雄主義的雄渾風格,激發和響應了當時意大利民眾的強烈愛國熱情。每一部威爾第歌劇幾乎都是歌劇史上的傑作和里程碑,《阿依達》是其中的傑出代表。

威爾第的歌劇成就簡介

在音樂史上,威爾第的成就獨一無二。從1839年米蘭歌劇院公演的第一部歌劇《奧貝爾托》(Oberto)到最後一部作品《感恩讚》,威爾第的創作生涯持續了近50年。

1842年創作出第一部不朽之作《納布科》後,威爾第在1843年後的10年中創作了14部歌劇, 包括《倫巴第人在第一次十字軍中》和《埃爾納尼》等。他1847年創作的沒有愛情故事的《馬克白》,打破了當時意大利歌劇的慣例﹔1847年的《耶路撒冷》,首次以法國大歌劇形式呈現。

威爾第創作生涯中期的經典包括《弄臣》、《茶花女》和《游吟詩人》等。《弄臣》中的音樂包括了樂隊音樂(比如第一場或詠嘆調《女人善變》),意大利式的旋律(比如著名的四重唱《讚美你,美麗的愛神》),室內樂(比如弄臣與斯帕拉富奇萊的二重唱)。在1855年到1867年之間,威爾第創作出大量的以《化裝舞會》、《命運之力》、《西西里晚禱》和《唐‧卡洛》為代表的偉大音樂作品。

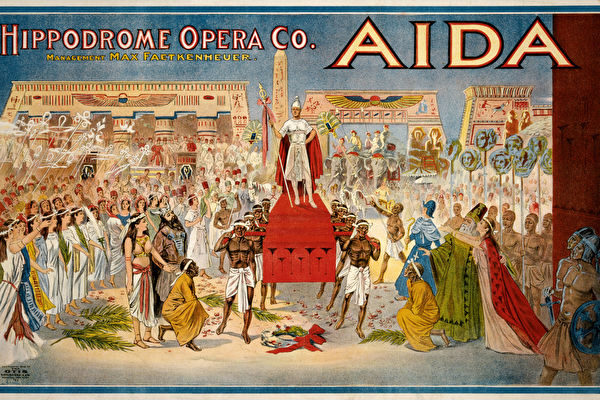

1869年,為慶祝蘇伊士運河的開通,埃及總督伊斯梅爾‧帕夏在開羅建成了一座歌劇院。總督請當時最負盛名的歌劇作曲家威爾第為劇院首演創作一部歌劇。法國著名埃及古代史學家馬里埃特‧貝伊(Auguste Mariette)創作了《阿依達》的故事。法國劇作家卡米埃‧迪‧洛克萊完成劇本,意大利文劇本由Antonio Ghislanzoni編寫。

四幕七場歌劇《阿依達》上演後舉世聞名,成為威爾第上演次數最多的作品之一。

歌劇《阿依達》的故事

阿依達Aida是一位衣索匹亞公主。戰爭中被埃及軍隊俘獲,淪為奴隸。

阿依達隱瞞身世,在皇宮服侍埃及國王的女兒。年輕英俊的衛隊長拉達米斯Radames 深深地愛上了她,而埃及公主Amneris同時愛上了衛隊長。

那時,埃及征服了衣索匹亞。但衣索匹亞人在國王率領下打進埃及,要救被俘獲的衣索匹亞人回國。埃及王令衛隊長拉達米斯迎戰。阿依達盼父親獲勝,但又擔心拉達米斯的命運。一邊是父親,一邊是情人﹔一邊是祖國,一邊是敵人,阿依達內心痛苦萬分。最後拉達米斯凱旋而歸,並俘獲阿依達的父親。

為嘉獎拉達米斯的戰功,埃及王決定把女兒許配給他。 然而,拉達米斯一心愛慕女奴阿依達。阿依達的父親用愛國主義激勵阿依達,讓她從拉達米斯嘴裡套出埃及人進攻衣索匹亞約道路。正當拉達米斯告訴阿依達哪條路上沒有埃及軍隊埋伏時,公主突然出現,她竊聽了他們的談話。拉達米斯讓阿依達和她父親逃走,自己去投案。

拉達米斯拒不依從公主讓他捨棄阿依達的要求,最終被法庭以叛國罪判決活埋。阿依達不忍拉達米斯獨受活埋之苦,事先藏進墓穴。她在歌聲中倒在拉達米斯懷中……

歌劇《阿依達》的藝術成就

歌劇《阿依達》故事情節動人、場景絢麗壯觀,歌劇曲調優美並表現出威爾第歌劇所特有的大氣、雍容的英雄主義風格,在各方面都堪稱成就高超。《阿依達》擺脫了傳統歌劇分曲結構的僵硬刻板,威爾第將詠嘆調和宣敘調,重唱、合唱與獨唱,聲樂與樂隊融合一起,使音樂根據戲劇情節的變化而連續貫通地發展,從而達到音樂和歌劇情景渾然一體。

威爾第不僅在聲樂上保持了意大利歌劇的旋律美,在器樂上, 他也採用了瓦袼納作品中的精巧手法。因此,《阿依達》被認為是近代意大利歌劇的先驅之作、意大利歌劇史上最重要的經典作品之一。

《阿依達》最為著名的是第二幕拉達米斯凱旋歸來時的音樂,後來被改編為管弦樂曲和管樂合奏曲,稱為《大進行曲》或《阿依達進行曲》,是進行曲中最為人們熟悉的作品之一。在這段音樂中,群眾合唱、重唱及管弦樂隊的音響強大而有力,軍號吹出的凱旋進行曲莊嚴輝煌。音樂中最為著名的是那段由小號演奏的威武雄壯、高亢明亮的大進行曲,表達出凱旋而歸的士兵英武灑脫的英姿。

歌劇中還有許多世界著名的唱段,如拉達米斯的《聖潔的阿依達》、阿依達與埃及公主的二重唱《愛情與煩惱》等。其中《聖潔的阿依達》是一首著名的抒情曲詠歎調,表現了男主人翁對戰爭的必勝信念和對愛的憧憬。而《光榮的埃及》(Gloria all´Egitto)是全劇最壯麗的一幕,有凱旋大合唱和大進行曲,並借鑒了法國大歌劇的芭蕾場面,場景宏偉豪華。

歌劇《阿依達》,這部威爾第57歲時創作的爐火純青之作,在人類音樂史上至今璀燦生輝。◇#

責任編輯:李梅