她一出生,右手就攥緊小拳頭,一直不撒開,直到五歲那年,父親展開她的手,發現稚嫩的小手心裡,居然有一枚黃澄澄的金幣。把那金幣從手中拿走,小手心裡立刻又現出一枚金幣……隨取隨有,取之不竭,頃刻間,金幣便堆滿房間……

她一出生,右手就攥緊小拳頭,一直不撒開,直到五歲那年,父親展開她的手,發現稚嫩的小手心裡,居然有一枚黃澄澄的金幣。

父親大為驚訝,把那金幣從她手中拿走,立刻像變魔術一般,小手心裡立刻又現出一枚金幣,把金幣再拿走,又出現一枚,隨取隨有,取之不竭,頃刻間,金幣便堆滿整個房間……

她就是古代印度阿育王的女兒。

阿育王對此感到非常神奇,於是去請求耶奢羅漢長老開示,長老說出了一段因緣。

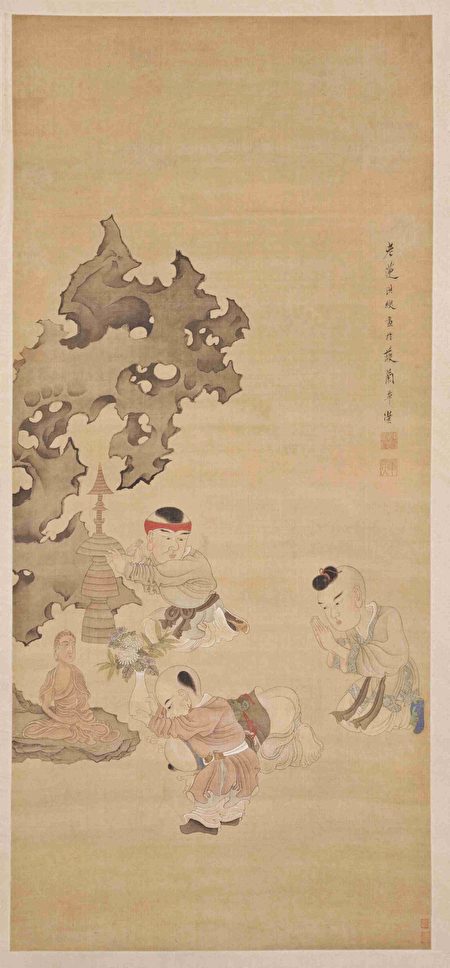

佛陀在印度傳法時,和眾比丘前後簇擁著進入王舍城內化緣,走到街巷,看見兩童子正在玩沙子,他們將沙子堆成城堡、房屋、糧倉,再將沙粒當成米粒等乾糧,放於糧倉中。兩個小童子一個名叫德勝,另一個名叫無勝。

當佛陀緩緩走近,兩小兒不覺中停下手中的遊戲,心中升起無限恭敬之心,因為佛陀神聖的光芒,也照射到他們身上,他們感受到那莊嚴慈悲的力量。天真的德勝從剛剛建好的「糧庫」中雙手掬捧著一捧沙粒,當作「米粒」敬獻給佛陀,並虔誠發願:「我將來一定要在普天之下廣設供養,方便修者化緣齋食。」

這美好純真的誓願,種下了來世的福德。佛陀涅槃百年後,德勝轉生為須彌山南部的贍部洲之王,住在恆河河岸的華氏城,名號阿育王。阿育王在各地建造八萬四千寶塔,放置四處收集來的佛舍利,而且常常在宮中供養眾多僧人。

王宮裡有一位貧賤的婢女,看見阿育王如此富有和德善,心中經常讚歎和仰慕:「王前世一定是個禮佛行善的人,才有今生果報。我前世造孽,今生貧賤。如果不修善行,將來還不知怎麼樣呢。」

想著想著,婢女一邊傷心地落淚,一邊灑掃宮院。忽然,她看見糞土中有一枚銅錢,就小心撿起了起來,並用自己的衣袖擦拭乾淨。恰在此時,她碰上剛好齋食的僧人,就滿心歡喜,把這枚銅錢布施給了他們。不久,婢女病故。

阿育王夫人懷胎十月後,生下一女嬰,相貌端莊,形態曼妙,舉世無雙。奇怪的是,女孩的右手從落地開始就一直攥緊,不撒開。

耶奢羅漢長老說,這女童就是那婢女轉生,因她將手中僅有的一枚銅錢給了僧人,因而得大福報,不僅投生帝王家,品相端淑,且財富與生俱來,無窮無盡,源源不斷。

可見,真正的供養,廣廈萬千,不及幼童的一捧沙土,沐手焚香,不及糞掃中的一枚銅錢。佛陀怎會像人一樣喜歡財物呢,他要的不過是信佛者一顆虔敬之心啊。

參考文獻:

《法苑珠林》卷八十一,財施部第九@*

點閱【神人神事】系列文章。

責任編輯:蘇明真