明朝的繁榮盛世隨著末代崇禎皇帝的自縊而畫下了休止符,隨之奏起的樂章則是演繹滿人入主中原的清朝興盛與衰敗。北宋邵雍的《梅花詩》第五首正是描繪了這段王朝的成、住、壞、滅,「胡兒騎馬走長安,開闢中原海境寬。洪水乍平洪水起,清光宜向漢中看。」

中國歷來有「北胡南蠻」的說法。西元1644年,建都北京,成就大清帝國的滿人正是來自於東北。從清王朝的第二個皇帝——康熙的文治武功、廣闊的版圖與大規模海外通商的局面看來,正是應了「開闢中原海境寬」的預言。康熙、雍正、乾隆三朝一百多年的盛世,展現了清帝國成與住的階段。

但是乾隆末年的和坤之災卻埋下了衰敗的種子。隨著人心的驕奢腐敗,清朝的命運再顯不出康乾盛世的光輝。到了西元1851年洪秀全起兵席捲中國,長達十三年之久,動搖了清廷對中國的統治局面。清廷耗資無數平定了洪秀全(洪水乍平),卻沒想到洪水又起。清末的武昌(漢中)起義成功後,黎元洪為中華民國軍政府都督,繼袁世凱之後又成為總統,兩次洪軍將大清王朝推入了結束的歷史扉頁,當是「清光宜向漢中看」。

時光推移,歷史演進的頁頁記載恰如一齣齣動人的戲劇。後人觀戲汲取智慧是本分,實踐智慧是責任,因為華夏民族就是這樣一代代地傳承發展。中國幾千年的皇宮大戲裡,清康熙是帝王制治中在位最長的主角,從六歲(虛歲八歲)登基開始,歷經了近六十二年的皇帝生涯,開創了許多傲世功業,但十分難得的是他成功的皇子教育與傳統文化的造詣,非常值得現代父母向之學習與借鑑。

清朝與元朝都是外族入主中原,但也都深為中華文化所折服,皇子勤勉學習這些璀璨的歷史文化,才孕育出治國平天下的胸懷與能力。這樣的史實很值得現代的父母參考,因為現今發達的網路已讓孩子只需一部電腦就能穿梭四海,一觀天下。然而,我們是否培養了他們擁有關懷天下的胸襟與能力,恐怕這也是許多家長會非常關心但卻感到遺憾的課題。

從康熙的詩作可以略窺其人品胸襟,他有一首表白自己飲食喜好的詩作,很是值得唯恐孩子吃不夠或不夠好的現代父母反思的。詩作的名稱很長卻是生活寶典:《朕自幼不喜厚味,今年登古稀,深知粗食軟蔬,足以頤養天和,有人進蔞蒿苦麻者,因而書懷。》:「淡泊生精液,清虛樂有餘。鬢霜慚薄德,神憊恐高譽。苦好山林趣,深耽性道書。山翁多耄耋,粗食並園蔬。」高權在握的皇帝,卻如此淡泊口欲,還重德修道,不得不令人敬佩。

他還有一首《菩薩頂》:「四十餘年禮世伽,本來面目是天家。清涼無物何所有,葉鬥峰橫問法華。」看來康熙皇帝深黯人世的權勢是上天給予帶好萬民向善的印信,理順國事是本分卻也同時可以做好修道的生命本質的功課。

康熙再繁忙也會嚴格考察皇子的學習,並時常以庭訓教誨,能為雍正、乾隆太平盛世奠定了良好的基礎,他的「修心」教育起到了重要關鍵的作用。讓我們來看看他的教子庭訓:「人惟一心,起為念慮。念慮之正與不正,只在頃刻之間。若一念不正,頃刻而知之,即從而正之,自不至離道之遠。《書》曰:『惟聖罔念作狂,惟狂克念作聖。』一念之微,靜以存之,動則察之,必使俯仰無愧,方是實在工夫。」

是故古人治心,防於念之初生、情之未起,所以用力甚微而收功甚巨也。」因此,師長們果若能每天做足了康熙的「實在工夫」,那麼要培養出真正英才的孩子就能指日可待了。@#

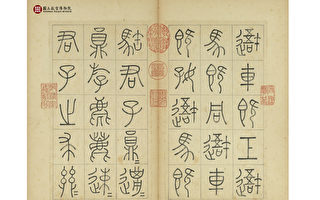

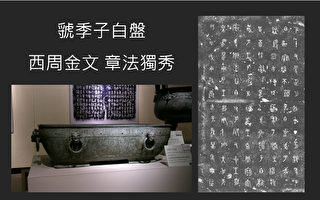

點閱【神傳漢字看人生運道】連載文章。

責任編輯:王愉悅