在一年中,陰陽消長、順逆循環在冬至日達到一個轉折點。

冬至 日回歸 陰陽轉變的折點

「冬至」在北半球是一年中「白日最短、黑夜最長」的一天,每年落在黃曆12月21日到12月23日之間,2018年是在12月22日。

從地球運轉的現象來看,在這一天,太陽直射南迴歸線,華夏古人將這天稱作「日南至」,意味著太陽直射線達到了最南端,過了這一天就要逐漸北移。過了冬至夜,北半球的白日就慢慢延長,相對的黑夜會慢慢縮短。

一歲算來冬至夜最長。從陰陽五行演遞的轉變來看,至則生變,冬至日「一元復始」,陽氣歸來。

古人賀冬至 一元復始

冬至是黃曆十一月中氣,也是冬天的「中點」;從卦氣來看,地雷〈復〉卦為十一月冬至之卦。《大戴禮記‧夏小正》: 「日冬至,陽氣至,始動……」《漢書‧五行志下之下》記載:「冬至陽爻起初,故曰復。」復具有返回的意思,冬至就是陽氣循環返回起點的開始。

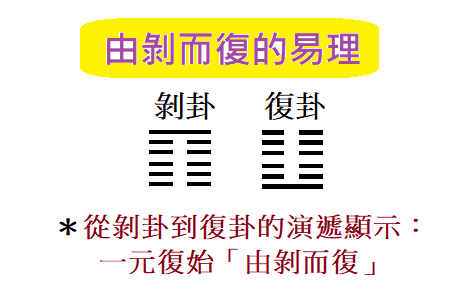

從易經卦象來說,〈復〉卦接在〈剝〉卦(重卦山地剝)之後,一陽氣(一陽爻)由〈剝〉而〈復〉,運行不息的陰陽循環再回到起點。古人傳下來的成語「一元復始」就是從這個「由剝而復」的卦象而來的。

〈復〉卦卦象,雷藏在地下,生命躍動的生機藏在地底下,春天等待復甦。一陽歸來,萬象更新還會遠嗎?所以古人逢冬至賀冬至!從此日往後,陽氣將慢慢發盛,萬物就會越來越舒展,前程越來越光明。

民俗賀「冬至」卻不賀「夏至」。為什麼呢?東漢蔡中郎《獨斷》中有答案:「冬至陽氣起,君道長,故賀。夏至陰氣起,君道衰,故不賀。」中華文化觀察天地之理入微而深遠。

冬至大如年 祭祀告成感恩

從天地陰陽循環現象來看,年是從冬至「一元復始」開始的,上古的周代、秦代曆法,把冬至當作新年的開始。民俗傳下來「冬至大如年」、「冬至如大年」的說法,其實是反映了這個歷史典故。

在歲與歲更替時,最重要的事就是祭天告成、祭神感恩。早於三代的有虞氏在冬至就祭天、以中華始祖黃帝配享(見杜佑《通典》:「虞氏冬至大祭天於圓丘,以黃帝配坐」)。

周代冬至祭天神、祭人鬼,見《周禮‧春官宗伯》記載:「以冬日至,致天神人鬼。」在冬日,周天子祭祀天神、地祉神、祖先和八神(八蜡,後代稱八臘);地方祭祀社稷;家家戶戶祭神、祭祖。懷著敬畏、感恩之心過了一年中最長的一夜,迎接一元復始萬象更新。

從上古以下到各朝各代,在冬至日祭天都是立朝最重要的一件事。[1] 即使是北方遊牧民族建立的朝代,也是與中原民族一樣秉著「承天受命」的敬畏之心祭祀天地。例如北方遊牧民族建立的北魏,濡染中華文化,開創者道武皇帝拓跋珪同樣非常重視敬天的精神與承傳,即位後「冬至祭天于南郊圓丘」。

漢時 冬至成了冬至節

漢武帝一朝校正曆法的歲差改頒《太初曆》,冬至成為「冬至節」,民俗也漸漸多起來了。

漢代賀冬至,一樣舉行大祭,同時舉行宴飲、放假送冬。漢代過冬至的制度和風俗就像後代的過年一樣。蔡中郎《獨斷‧卷下》記載[2],冬至偃兵息鼓,官府不聽事,舉行歲終大祭,放五天假返鄉,允許地方小吏和民間都宴飲慶祝。冬至後邊關也關門了,所以人們要趕冬至前返鄉。

冬至節風俗

南北朝時,民間傳說共工氏素行不良的兒子死在冬至日,他做鬼害人,但是他怕紅豆,所以冬至時民間吃紅豆禳災、辟邪形成風俗。後來,湯圓成了冬至的代表食物。湯圓諧音形和音都是「圓」,諧音「元」,帶有「一元復始」春將到來的含意;紅、白兩色的冬至圓象徵陰陽交泰。

到了宋朝,留在風物誌中的冬至節風俗就很多了。宋代人過冬至,家家戶戶都拿出積蓄備辦新衣新帽、聚會玩樂互相祝賀,習俗流傳到明清,有的承襲至今。

祭祀祖先 慶賀往來一如年節

北宋時京師最重視冬至節。《東京夢華錄‧卷十‧冬至》記載北宋冬至節要祭祀祖先,舉國上下,即使是窮得要借錢的老百姓,在這一天也要換上一套新衣,備辦飲食,祭祀祖先。

宋代時民間市場上很熱鬧,官府在冬至節開放「關撲」允許民間可以賽輸贏的方式來買賣物品。[3] 這種歲時節景,讓我想起小時候在台灣親歷的過年景象和氣氛,幾乎都是一樣的。

拜冬如拜年

明代時,冬至相賀的禮制和風俗也叫「拜冬」[4],延續到清代。《清嘉錄.卷一一》記載「拜冬」,那時宮中和民間都很重視冬至,朝中士大夫拜賀長輩、登門互拜,民間男男女女都必穿上新衣作揖拜冬。[5]

一元復始,天上冬至日,人間冬至節。由剝而復的哲理就是「冬至」顯示給人間的。中華文化一直以敬畏之心對應天地,節俗中也充滿崇敬的心意。天人合一的精神,積澱了中華文化豐碩的內涵,在「冬至」的傳統、民俗中更是展露無遺。@*

-註-

[1]:據《通典》記載,隋代時隋文帝開朝,祀昊天上帝於圜丘。唐代依照周禮祭天,從唐高祖開朝就定下了「每歲冬至,祀昊天上帝於圜丘」(祭壇位於京城明德門外)。

[2]:蔡中郎《獨斷·卷下》記載的原文:「冬至陽氣始起,麋鹿解角,故寢兵鼓,身欲寧,志欲靜,不聽事,送迎五日。臘者,歲終大祭,縱吏民宴飲,非迎氣,故但送不迎。」)

[3]:《東京夢華錄‧卷十‧冬至》原文:「十一月冬至,京師最重此節,雖至貧者,一年之間,積累假借,至此日更易新衣,備辦飲食,享祀先祖。官放關撲,慶賀往來,一如年節。」

[4]:明代小說《金瓶梅》有記述冬至節祭祀和宮中「拜冬」一景:(何太監答道)「子時駕出到壇,三更鼓祭了,寅正一刻就回宮。擺了膳,就出來設朝,升大殿,朝賀天下,諸司都上表拜冬。次日,文武百官吃慶成宴。」

[5]:《清嘉錄.卷一一》:「至日為冬至朝,士大夫家拜賀尊長,又交相出謁,細民男女,亦必更鮮衣以揖,謂之拜冬。徐士鏡吳中竹枝詞云:相傳冬至大如年,賀節紛紛衣帽鮮。」

(-【華夏的智慧與趣味】系列待續-)

責任編輯:方沛