【大紀元2018年10月15日訊】快速的社會變遷讓人與人之間的信任越來越薄弱。想培養孩子德才兼備的父母也往往感嘆,在繁重的課業壓力下、愈趨嚴重的社會問題等,真不知從何著手。如果我們從漢字裡去找答案,或許會看到一線曙光。記得曾有父母問過我,養育兒女是否得讓他們走上我們為他挖好的路?還是隨其自然?

孩子學漢字排行第三的就是「是」這個字。「是」在現代的生活中多有以站在自己立場認定的標準去行事的意思,說得更白話一些,就是認定能維護一己利益的道理就是「是」,我們可以從許多官司中看到,現代人爭的無非就是自我贏家,已經沒有是非之分。

人生難題

當人無法站在別人的立場去思考問題時,那個不周全的處理方式肯定會產生許多人際之間的摩擦。筆者小時候生長在大家族裡,姑伯堂親很多,就算日後搬離了大院落,但還是常聽到大人們說:「做人難、難做人、人難做」,因為「是非恩怨」就像是開門七件事一樣,在每天的生活中不可避免。

就像前述的家長,要安排子女的道路或隨其自然,如何拿捏分寸實在不容易,可是我們要培養甚麼樣的下一代?如果我們只注重孩子對知識的學習,他們如何處理往後的人際是非?

「是」字深遠之意

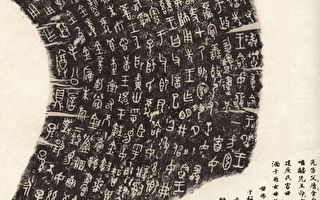

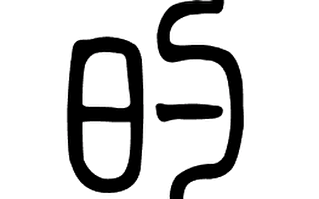

我們來看看「是」這個古字,其金文、小篆的寫法,底下的「止」有著腳步的意思(行為);中間的「一 」是指道和準則:上方的「日」或「早」則是光明無私的意思。

畢竟當時漢字創造的時代,是神蹟與修煉文化為常態的時代。那麼如果我們能從古字中找回先人對生命更深遠的認識,也能讓我們教導孩子學習漢字的過程中,引導他們去認識生命更博大的內涵,就不致於陷在人事間的你爭我奪了,也可以在做人的習題中找到解答。

是非成敗轉頭空?

明代的楊慎在《二十一史彈詞》第三章〈說秦漢〉,以一首〈臨江仙〉道出了人間的是非無非是一場空,《三國演義》也借來做為開篇詞:「滾滾長江東逝水,浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在,幾度夕陽紅。白髮漁樵江渚上,慣看秋月春風。一壺濁酒喜逢。古今多少事,都付笑談中。」前人的「轉頭空」成了後人的「笑談中」。不過,我們還有一個問題得思考:「難道是非轉頭空,就可以胡作非為、顛倒是非了嗎?這筆帳該怎麼算呢?」這讓我想起了韓愈。

韓愈自幼父母雙亡,跟隨長兄韓會生活,韓會過世後,由兄嫂鄭氏扶養成人。唐憲宗於元和十四年正月(西元八一九年)迎佛骨入朝供養,依《資治通鑑》卷二四零所載:「中使迎佛骨至京師,上留禁中三日,乃歷送諸寺,王公士民瞻奉舍施,惟恐弗及,」爭先恐後到甚麼地步呢?「有竭產充施者,有燃香臂頂供養者。」當然這風氣也不是一日造成的。

韓愈大難臨頭

在當時常有商賈假佛寺之名不交稅,也有借佛寺之地藏丁納子逃避當兵,佛寺建築的輝煌與其中藏有的財富情況,就像常袞的諫疏所述:「今軍旅未寧,王畿戶口十不一在,而諸祠寺寫經造像,焚幣埋玉,所以賞 ,若比丘、道士、巫祝之流,歲巨萬計,陛下若以昜芻粟減貧民之賦,天下之福豈有量哉。」

這篇收錄於《欽定四庫全書》的〈日知錄〉,所記載的民不聊生也不過是冰山的一角。在前朝如此的背景下,為大作工事而上諫的,韓愈實已非第一人。不過這番諫言迎來了他仕途上的大難關,雖然經過朝臣的懇求,免去極刑,可卻被貶到廣東潮州,並限日動身。#(待續)

責任編輯:李曜宇