【編按】:過年了,新年到!市井庶民們放鞭炮迎新年,文人們畫畫迎新年,過富貴風雅年!慶賀新年有專門的畫嗎?除了人們熟悉的「年年有餘」、「招財進寶」,還有……?在中國古代繪畫中,文人畫家的「歲朝圖」就是專為慶賀新年而作的畫;在現代,「歲朝圖」又成了探索古代年俗的文獻庫。

從宋代開始,歷朝歷代留下許多精品《歲朝圖》--「民俗歲朝圖」、「歲朝清供圖」。本文《賞〈歲朝圖〉 過個富貴風雅年》將作系列的導覽,帶給讀者喜氣,也過個富貴風雅年!

清供雅玩入畫 《歲朝清供圖》

古代文人過年也是有講究的,他們在新年期間擺「清供」,畫「清供圖」,久而久之,「清供圖」就成了中國文人畫的一個特殊題材。

「清供」,即清雅的供品,也有人稱之為清玩。最早是供香花蔬果,後來發展開來,有人也將金石、書畫、骨董、盆景都參與在內,再演變到最後,「歲朝清供」就成了新年之際將一些雅玩陳列於書齋、案頭,不一定當做供品了。有些畫家就將這些富寓意的東西作為描繪對象,稱為《歲朝清供圖》。懸掛於室,既自賞清高,也與來訪高朋雅士共享。這樣的雅興,歷史悠悠,長達千年。

我們這個年代,雖然可能還存在著文人雅士,然而,多數人案頭擺的是電腦了。

新年期間,就讓我們回顧一下,欣賞歷代文人雅士各具自我風格與特色的《歲朝清供圖》吧:

融會中西畫風的《歲朝圖》

先介紹一幅反映時代特色、融會中西畫風的《歲朝圖》,清 張為邦的《歲朝圖》。張為邦(參註)是揚州人,曾跟郎世寧學習西洋畫法,所以他的《歲朝清供圖》的手法十分接近古典派油畫,畫面沒有留筆觸。在細致的塗抹中,明暗變化、色階的轉換幾乎完全不著痕迹,這般苦心經營的結果,不但花瓶的外觀給人一種實體、厚重感,而且瓶身的色澤還透出國畫少有的醇厚,觸手溫潤,細看還微微地透出「開片」(冰裂紋),從而予人一種高雅價值感。

張為邦這幅《歲朝圖》的花葉用同一手法處理,也一樣逼真生動。複瓣花朵的外形圓實、層次分明,葉片自然有序地重叠交織,既有西畫的真實感又富有中國畫的蘊藉含蓄之美。一旁的方形盆栽植著蘭花、靈芝、湖石,象徵「芝蘭永壽」。

「清」「吉」雅趣的《歲朝清供圖》

畫家在描繪「清供」時,除了經營藝術形式之外,還可以考慮如何透過各種物象的搭配,傳遞出吉祥寓意。下列提供二幅明、清名家力作,同樣是展現「芝蘭永壽」意涵的《歲朝清供圖》,以供欣賞清玩。

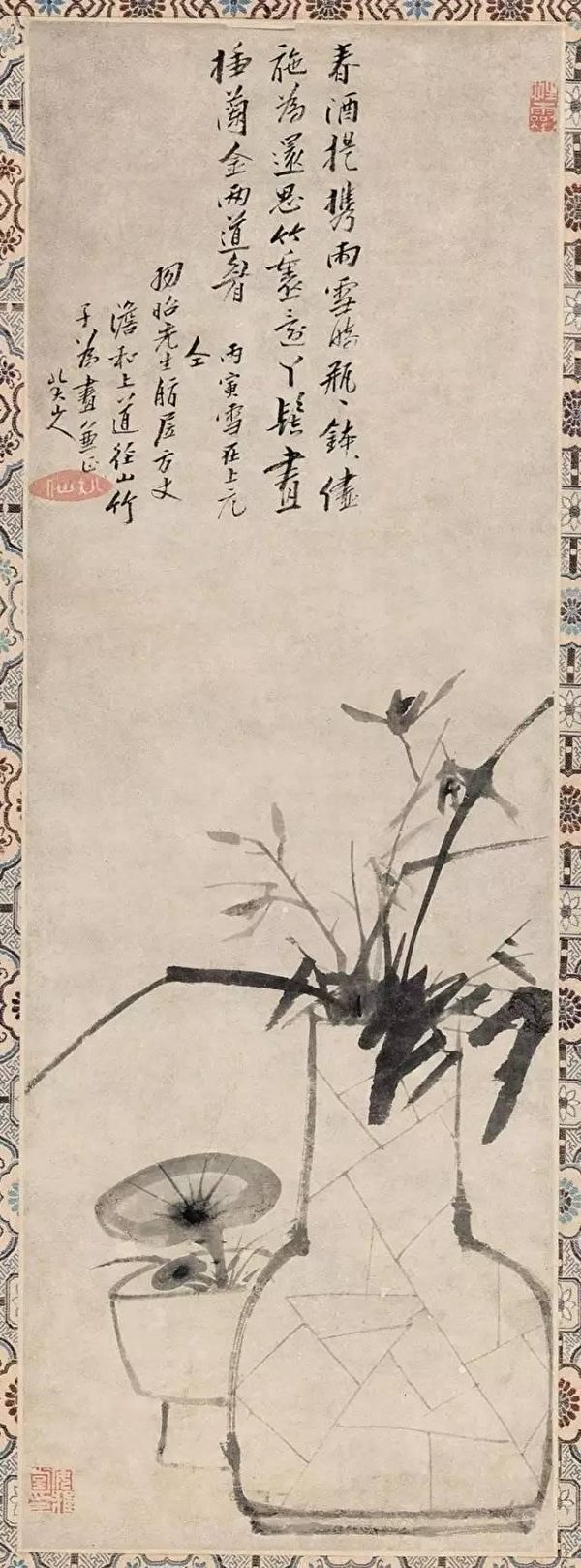

明末清初 八大山人《芝蘭清供圖》

八大山人是明宗室之後,明末四僧(也稱清初四僧)之一。因國破家亡,長期鬱抑致使他的性格變得孤傲不群。他的畫作也因而形成極特殊的風格。他筆下的鳥兒很多都是單足站立,白眼向天。他畫中「八大山人」的署名更是一絕,看起來似哭又笑,哭笑不得。

八大山人這幅《芝蘭清供圖》則是難得的賀福之作,以靈芝和蘭花入題入畫,以「芝蘭永壽」賀福新年,傳遞傳統中國年的意涵。在風格上,相對於上述張為邦《歲朝圖》的寫實手法,則呈強烈對比。《芝蘭清供圖》全然以中鋒的運筆,風格精簡,穩重中灑脫奔放。

畫中以極沉、極緩的枯筆走速勾勒而出的瓶身,宛如一座穩重小山,正好承載了瓶上動勢十足的蘭花和竹子。古花瓶中的竹葉及蘭花、小盆中的靈芝,時而奔放、時而凝斂--奔放時,濃墨豪情干雲、如劍似戟;凝斂時,淡然寧靜、圓融自適,構成了一個張力無限的小世界。蘭竹、靈芝和古瓶,看似單純而靜止,其實在快與慢、動與靜速度交錯的筆意中,時空交會的韻味也自在地流轉,「芝蘭永壽」賀福新年的意涵,也跨越古今流轉不息。

清 沈煥《春元如意圖》

沈煥的《春元如意圖》展現「清」「吉」的意象。以勾勒手法貫穿整個畫面,讓人感覺在精緻中另有一種雅趣。首先是松竹梅,象徵歲寒中不懼霜雪的貞寧意志。在這個清吉的如意圖中,也包含了象徵「芝蘭永壽」的蘭花、靈芝、湖石等祥瑞的供品、雅玩,表示開春元日賀壽之意。

參註:張為邦父親是張震,在康熙、雍正兩朝供職於宮廷。張為邦步父親之路,在雍正之朝時也進入宮廷,成為供奉畫家。張為邦又推薦兒子張廷彥奉宮廷入畫院,張氏祖孫三代成為供奉宮廷的繪畫世家。

有關這一家三代供奉宮廷畫院的情況,清代周道的《讀畫輯略》中有這樣的記載:「畫貓狗,名重一時。山水、界畫樓閣、花鳥以及寫生,俱稱入格。自維邦(為邦)父子俱供奉畫院。」@*(本系列待續)

點閱【過個富貴風雅年】系列文章。#

責任編輯:古容