前言

江南是魚米之鄉,因為農耕的需要,牛隻處處可見,特別是水牛。當地的畫家若想畫牛,隨時都有機會仔細觀察牛的生態,舉凡牛的行、住、坐、臥,畫家們都可隨手拈來,一揮而就。

南宋時期,有許多畫院的畫家(如李迪、閻次平、李唐)除了山水畫、花鳥畫外,也喜歡畫牛。牛隻不論在工作中或在完成階段性工作,得以短暫休息、反芻之時,永遠都是那一付安之若素、大智若愚的模樣,那都是畫家們所喜愛的,樂於捕捉入畫的。特別是牧牛圖,牛隻的動態和牧牛兒之間的互動,被按需納入畫幅之中,並以之為主題。

畫家簡介

李迪,錢塘(今浙江杭州)人,為南宋孝、光、寧宗(1162-1224)畫院畫家,曾任祗侯。擅花鳥、竹石、走獸,他的畫大都屬寫實風格。論者認為李迪的畫「筆墨精妙,設色雅致」。李迪傳世作品有《風雨歸牧》、《雪樹寒禽》、《鷹雉》、《雞雛侍飼圖》、《獵犬圖》等等。

這幅畫署有「甲午歲李迪筆」六字款,「甲午」為孝宗淳熙元年(西元1174年),一般認為這是李迪傳世具款作品中最早的一件。《風雨歸牧圖》是自古以來諸多描繪牧歸景色中的傑作。

畫作欣賞

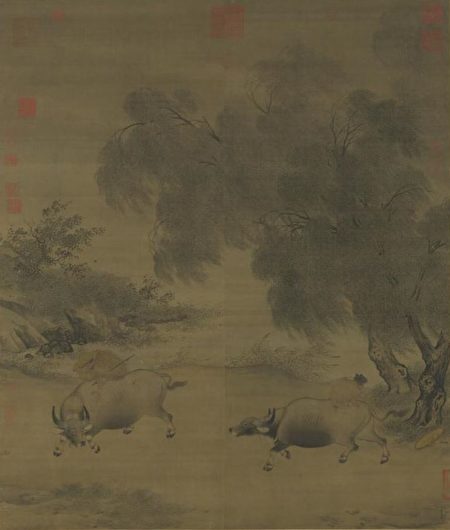

李迪這幅《風雨歸牧圖》,畫的是柳塘蘆岸邊兩個牧童在牧牛過程中,發現天候大變,天色相當晦暗,並颳起了大風,以他們天天在外牧牛的經驗,恐怕接著要下起瓢潑大雨,便急急地頂著風趕牛回家的情景。整個畫面在急於避雨的形勢下,人急,牛也急,而強風更順著這個態勢,儘情地收納畫中的柳樹、野草、雜木、牛隻、牧童、水塘進入它的版圖。此時,細細的雨絲也飄了起來。

筆墨運用

占據畫面極大篇幅,很是壯觀的柳樹,可能因樹齡高了,粗礪的主幹布滿樹瘤及枝幹被截斷後自我癒合的口子,顯得盤結曲轉,讓人過目難忘。針對主幹,畫家可能先在輪廓及樹身部分以淡墨打底,再用濃墨勾勒,並且在重點部位尤其是繞著樹瘤或斷口處,做細致的點染皴擦,濃淡互襯之間,便產生了鮮活的立體感。

也有人調好淡墨,在下筆之前,筆尖再沾點濃墨,濃墨多寡可隨畫面需要去控制。筆尖的濃墨用盡時,淡墨自然隨之出現,此後濃淡隨機交互運用。畫家在此偏多地採用濃黑墨色,皴皴擦擦,主幹的壯礪厚實很自然地就出來了。

老樹的樹葉,李迪以牛毛皴耐心地描繪,保持同等力道,一點一點地經營、彙聚;也有人是這樣做的:把筆尖壓扁讓筆毛成梳齒狀,以之梳出勻稱的細線來。在虛虛實實、疏疏密密的變化中,詩般的空靈之意就在行筆落墨間逸出。而這份詩情畫意的展現,也反映了畫家的胸懷:對生命抱持極大的虔敬之心,對藝術懷有無比的崇尚之意。有這樣的內蘊,才可能外顯出令人感動的質素。

我們看到在勁風的強大作用下,柳樹從樹幹到樹枝、樹葉,整體一起扭轉划動開來,之後再往畫面左側翻湧。畫家並且把其下的蘆葦和岩岸邊的野草雜木一併偃伏,使之與柳葉同步,造就整體均衡諧和的動勢。

在牛隻的技法上,李迪以鉤勒法來表述。先勾出兩頭牛的身形、動態,再以渲染手法分出牛的身軀、頸腹間的明暗變化,等牛的實體感出來時,接著再勾出牛體各部位的細節,最後用渾圓勁實的細線加深輪廓。這時就可看見活生生的、十分靈動也十分壯碩的兩頭牛,踩踏著千古歲月,以一貫的大智若愚,朝著畫面所需邁步而行。

兩個牧童在畫中是比較不顯的,一來因兩人都是小童,都趴在牛背上,為對抗狂風而俯伏蜷縮,頭頂著斗笠,身披蓑衣,在肥壯的牛身烘托下,體形就稍嫌小了。其實這兩個牧童被塑造得很有特色,前者為了固守己身,右手緊扣斗笠,左手緊挾鞭子,弓身伏背的模樣十分逗趣;而後者一個疏忽,頂上的笠帽被大風颳走了,他十分機伶,迅速地扭身朝後,想撿回斗笠……

看圖說畫

牧童手腳並用,努力地想穩住趴在牛背上的身子,一邊頂著強風,猶豫地盯緊斗笠。古人十分惜物,加上農家經濟因素,一頂做工精緻的笠帽,在他們眼裡,猶如珍寶,或者是僅次於珍寶。然而眼下是「欲下不能,欲罷不捨」,不知如何是好了。這是畫家在內涵上的一個巧妙安排,既寫實寫真又逗趣生動;而在心態上又把農家子弟那種質樸愛物的性情描繪得讓人憐惜不已。

兩頭牛應該是意識到主人的難處了,也露出不知所措的樣子,前方的牛還停下疾走中的步履,把頭反轉過來,似乎在詢問後方的牛,「怎麼辦哪?走還是不走?」

這時,牛隻與牛隻,牛隻與人物的動態密切地呼應著,也彼此互相牽制,創造了有如默劇般的效果。這一定格,凸顯了這些生命在碰到突發狀態時,都能自發地去面對去協調配合。這些與生俱來的本能,透過種種微細的動作全都顯現得極為清徹自然。

而且,為了描繪強烈的風勢,畫中所有的植物全都往畫幅的左側翻飛,整幅畫營造出極大的風動感。這種整體的協調本已讓畫作的內涵達到一定的高度,偏偏畫家又把回家的路向定位為逆風,走相反的方向。在協調一致中,作為畫中靈魂的人與牛卻反其道而行,其目的可能就像色彩學上講的,紅綠是對比色,將之並陳,視覺上就能產生極突出的效果。而在李迪《風雨歸牧圖》這幅畫裡,在不斷橫掃的強烈動態中出現了逆反點,在正與反不間斷地碰觸下,就有可能突破單一勢頭帶來的單調感,從而產生一種另類的亮點,在均衡中稍稍暫駐,繞個圈再往上,出現更上一層的均衡。畫家李迪在這一點上運用得十分出色。

此時,整幅畫就出現了一種氛圍,產生強大的動勢,進而定在「恆動」之中了。而這種「恆動」的氣息是有感染力的,觀畫者不知不覺地就融入畫中,也產生被強風吹掠的感覺。

在《風雨歸牧圖》中,舖天蓋地的勁風歷經千年吹拂,此刻再吹向你我──觀畫者。這個風吹掠過宋、元、明、清的興與亡,挾帶著綿遠歲月的悠然與滄桑,蘊蓄著滿滿的古典美學與文化,之後再吹向你我。

牧童原本是閒散的,牛隻原本是魯頓的,柳樹原本是溫婉的,雜草矮樹原本是質樸的,此時都在「勁風」這隻大手撥弄下,轉而彙聚成綿綿不絕的動勢,而這種動勢又存在著無限的可能性,在生命的軌道上,它是不滅的。@*

責任編輯:周道 #