皇帝,是中國古代統治者的最高稱謂,也是與西方統治者最大的不同。

表面上,「皇帝」即「帝王」,是一個國的領導者,實質上,其涵義遠遠不只於此。西方歷史中雖也有稱皇帝者(如羅馬帝國的統治者),但那只是中文給予的翻譯而已,其實兩者的文化意義並不等同; Imperator(拉丁語)或emperor(英語)都無法涵括「皇帝」二字的內容。

在中國歷史上,有所謂的三皇五帝,王(天子),以及最終的合併名稱:皇帝。若我們深究其原初字義及典籍記錄,會發現這些名稱的內涵不只不同,且各自標示了一個重要的文化進程。

一、皇

「皇」,金文中的寫法是![]() 、

、![]() ,這是一個象形字,是一個站立的人,他的頭部特別大,頂上還有如光芒放射的符號。一般以為

,這是一個象形字,是一個站立的人,他的頭部特別大,頂上還有如光芒放射的符號。一般以為![]() 是

是![]() 的變形,是「冒」

的變形,是「冒」![]() 的省略,也就是一頂方向倒過來畫的帽子(護盔);在

的省略,也就是一頂方向倒過來畫的帽子(護盔);在![]() 上加三點

上加三點![]() ,代表這頂帽子會光

,代表這頂帽子會光![]() ,就是王冠。

,就是王冠。

然而從「皇」字的另一金文圖形![]() 來看,

來看,![]() 做為頭部或臉的圖案來認識更為合理。如同「大」字的寫法,甲骨文

做為頭部或臉的圖案來認識更為合理。如同「大」字的寫法,甲骨文![]() 是在人

是在人![]() (大)的頭上加一圓圈指事符號

(大)的頭上加一圓圈指事符號![]() , 表示頭頂上的空間。「皇」字

, 表示頭頂上的空間。「皇」字![]() 是如同「日」字的結構,於圓圈

是如同「日」字的結構,於圓圈![]() 內加一點指事符號

內加一點指事符號![]() ,表示發光。

,表示發光。

再看「早」字的結構,甲骨文![]() ,是

,是 ![]() 加上

加上 ![]() ,草上有個太陽,「皇」則是一個端肅直立的人,他的頭部有個空間如太陽,而且光芒四射;姑不論這是否是一頂帽子,簡單的說,這是一個「頭上發光的人」。

,草上有個太陽,「皇」則是一個端肅直立的人,他的頭部有個空間如太陽,而且光芒四射;姑不論這是否是一頂帽子,簡單的說,這是一個「頭上發光的人」。

其實,古籍中提及「皇」字時也強調其「光芒」意涵,如:《風俗通》:「皇者,中也,光也,弘也。」明確說出了稱為「皇」者,有著弘大光輝的形像。《白虎通》:「號之爲皇者,煌煌人莫違也。」,「煌」字為光輝之意,言號稱為「皇」者,威儀光燄無際,人們不敢違抗。《詩經‧小雅‧皇皇者華》篇:「皇皇者華,于彼原隰」,「皇皇者華」解為「光彩明豔的花朵」,「皇」依舊是光輝燦爛之意。

一個被稱做「皇」的人,代表其如耀眼的光芒令人欽敬,無法違抗。只是這種解釋,一直被當作抽象的聖德形容詞來看待。

東漢許慎《説文解字》:「皇,大也。从自。自,始也。」皇是人類文化的開端者,是具有創造力量的人。

在中國古籍中記載了三個重要的創始領導者:三皇。「三皇」是誰,說法不一,時代較早(漢以前)也比較可靠的說法有幾種:

(一)、庖羲(伏羲)、神農、女媧(《史記‧三皇本紀》、《風俗通》)

(二)、伏羲、神農、燧人(《尚書大傳》)

(三)、伏羲、神農、黃帝(《尚書·序》、《帝王世紀》)

(四)、伏羲、神農、祝融(《白虎通》)

伏羲與神農是不同說法中的共同人選,在一般認識裡他們代表了漁獵、農耕的文明開展時期。三皇中的第三個人則有女媧、燧人、祝融,及黃帝四個不同說法;黃帝通常被列於五帝之內。

燧人與祝融都是與火相關的人物,可代表人類使用火的文明階段,而女媧氏,在《史記》、《淮南子》中都記錄了女媧補天的故事(註一),她是一位在大劫難中解救人類的帶領者,使生命重新繁衍。在《史記‧三皇本紀》中,女媧氏「有神聖之德」、「無革造,惟作笙簧」,她的功績是創作了笙簧這兩種樂器,而據《博雅》引《世本》云:「女媧作笙簧。笙,生也,象物貫地而生,以匏為之,其中空而受簧也。」笙有生生不息的力量,其貢獻也是幫助萬物繁衍。

伏羲除了「結網罟以教佃漁」外,據《史記‧三皇本紀》載,他還作了八卦,作為「以通神明之德」、「類萬物之情」的神秘力量符號,「造書契,結繩之政」,開啟人類溝通的能力。神農「始嘗百草,始有醫藥」,使人類能系統的自我療癒,沿續生命;訂下市集交易的制度,並將八卦衍生為六十四卦,使人類從基本所需的獲取進一步成熟到能互助與流通。

漁獵、農耕、醫藥、交流,用火,救災,這些主宰動物、催生植物,相互溝通,甚至改變環境現況的能力,都是人與其他動物產生根本區別的主要特徵;即便從文明進程上來說,也是一個不可思議的大跳躍。

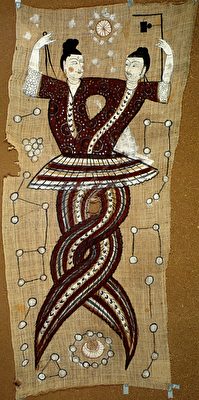

三皇所為確實遠超出一般人思維與智慧的極限,可以說,他們完全不同於常人,而是神一般的存在。再看看文獻的形容,庖羲(伏羲)、女媧、及神農的相貌也異於一般人類:庖羲(伏羲)、女媧是蛇身(龍身)人首,神農則為人身牛首。其出生也異於常人:庖羲(伏羲)是母親「履大人跡於雷澤」而生,神農乃「感神龍而生」,在神話記載中,女媧甚至創造了人類(註二);姑不論真假,這些形容說明了百姓並不認為他們是跟自己同一個層次的生命。

在上古,君王被視為神是一個普遍的現象,或許這只是一種統治者放大其權力的方式,又或圖騰崇拜之造型,然而我們仍不妨換個角度,把神話還原至神話單純想述說的真相,歷史回歸到撰史者原本認識的觀點重新思考:是否三皇的記錄不全然是原始未開化人類的迷信與想像,而是對於一些具超常能力的文明開創者之記憶。

對人們來說,「皇」,乃是一個能力超出常人的生命,甚至根本不歸屬於一般人類;三皇,在歷史記錄中,事實上是神。神的形像如何呢?或者退十步而言之,一個腦部開發超過一般人類的人,或身體能量場遠高於常人的領袖,對於他們形貌最貼切的描繪是什麼?

在東西方文化中都有關於頭上帶著光圈(或光芒)的人物的圖像,此類圖像代表的是智慧與能力超常的人。在中國,伏羲女媧的畫像多是伏羲持矩,女媧持規,蛇尾相交,周圍星辰環繞,中間一個圓形的發光體。

印度及西方聖靈的畫像,更明確於頭部繪出一輪光圈,以凸顯其智慧或能量。

現今科學證明,任何生物都會放射電磁波,這個磁場形成了人體的光環。人體光譜不只存在,且有明暗與色澤的不同,那麼,一個腦部或身體能量開發度超過常人的人,散發出的可見光亮,似乎也不是那麼不可思議;至少,從智慧、能力,及創造的文化來說,三皇並不是一般人類,人們以「頭上發光的人」來形容,是非常合理的描述。

「三皇」,初民親眼所見的超人類,他們從不同宇宙層次下來創造了文化,如同今人宗教中所稱之「覺者」。

「皇」,不只是權力與地位的代稱,在神話與歷史中,它傳述了一個人神同在的時期,在這段時間裡,神親自下世傳遞文化。這種情況直延續到蚩尤為亂,顓頊絕地天通為止(於後文詳述)。

**轉引本文請註明作者,嚴禁抄襲或變更內容**

註:

一、《史記‧三皇本紀》:「女媧氏亦風姓,蛇身人首,有神聖之德。代宓犧立,號曰女希氏。無革造,惟作笙簧。故易不載,不承五運。一曰女媧亦木德王。盖宓犧之後,已經數世。金木輪環,周而復始。特舉女媧,以其功高而充三皇,故頻木王也。當其末年也,諸侯有共工氏,任智刑,以強霸而不王。以水承木,乃與祝融戰,不勝而怒。乃頭觸不周山,崩。天柱折,地維缺。女媧乃鍊五色石以補天,斷鼇足以立四極,聚蘆灰以止滔水,以濟兾州。於是地平天成,不改舊物。」

《淮南子‧覽冥訓》:「女媧煉五色石以補蒼天,斷鰲足以立四極,殺黑龍以濟冀州,積蘆灰以止淫水。」

二、《太平御覽》卷七十八引《風俗通義》:「俗說天地開闢,未有人民,女媧摶黃土作人,劇務,力不暇供,乃引繩絚於泥中,舉以為人。故富貴者,黃土人;貧賤凡庸者,絚人也。」(今本《風俗通義》無此記載)

責任編輯:王愉悅