【大紀元2016年07月13日訊】(大紀元記者孟憲騰台灣南投報導)古人認為,大地是自然的造化,山水是大地的文章。人俯仰於山水之間、感悟自然即可創作出感人的作品。南投在地的水墨畫家唐龍才表示,他期許自己「外師造化,中得心源」。大自然就是他創作的靈感;更是他作品的泉源。

唐龍才將大自然的美好呈現在畫作,再與人分享藝術的美好,在創作中體悟大自然的道理;在分享中找回人與人純真質樸的關係。基於這種理念他勤於創作,更投身建設龍琴山莊。

民國四十年出生於南投的唐龍才是農家子弟,從小在鄉野農田的自然中成長,這樣的成長背景讓他了解自然之美,也具有農業社會純樸、真誠、慷慨,敦厚的特性。所以他的作品不但能呈現出山水的意境,更深具人文意涵。

唐龍才表示:「中國畫家有個『不尚空談投入自然』的傳統,自然生機無限,透過畫家的呈現即有『大氣深成、雄勁瑰麗』的氣勢」,所以他的畫,富有物象的神采,更蘊含大自然的精神。

唐龍才自幼能感受自然之美,再加上勤於揣摩創作,所以畫作生機勃勃。他對農村生活,農田收割、曬榖等主題的創作表現出昔日農家的氛圍。描寫自然也栩栩如生,尤其是以梅樹為主題的創作更是聞名,為了習畫梅花,他曾走遍南投各地,細細品味梅樹的蒼勁與梅花的丰姿,所畫的梅花甚得神態。

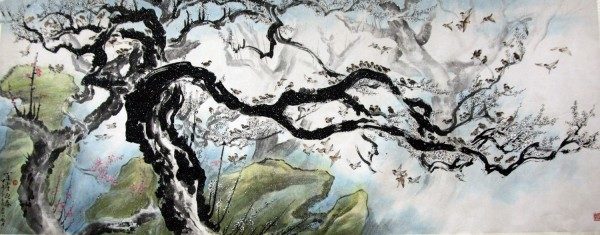

觀賞唐龍才《梅王開梅》的作品,這景是遒勁的梅枝開滿了粉紅色的梅花,背景則是雲霧飄渺的高山,及從雲中流淌出的溪流。看到這個畫面,立即讓人感受到梅樹和自然、人和社會的情境,梅樹在春夏秋冬的轉換中;個人置身紅塵,浮沉於社會洪流,人物互融、情景交錯。

唐龍才表示:「梅花愈冷愈開花,象徵堅忍不拔的精神」,給人充分的啟示,在他的畫中就可以讓人感受到萬物靜觀皆自得,在他的畫筆下,彷彿「好鳥枝頭亦朋友;落花水面皆文章」的旨趣。

唐龍才表示「古人說:『行萬里路,勝讀萬卷書』,參訪名山大川,讓他看到自然和人文間蘊含的道理,這些道理對他的人生和作品都有相當大的幫助。於是,在經歷了名山大川後,他萌生了找尋一個能感受自然、獨自思考、專心創作的地方。

在一次機緣中,他來到了水里坪林,發現此地有人要出售土地。當他登山之後,他發現山頭可遠眺玉山,俯臨濁水溪、陳有蘭溪,又可看到水里的聚落,雲氣繚繞,綠水環流,他決定在這建立龍琴山莊。

過去他以毛筆創作水墨畫,現在他開始以雙手建造他的桃花源。首先他將附近山林遍植梅樹,並在山莊旁栽花種草,又蒐集了許多古物。以石板為桌,柱珠為椅,徜徉於山水之間。每日在山莊內席地創作。在自然的環境中以水墨繪畫自然,自在又愜意。

從他在龍琴山莊寫生的作品中,可以遠眺玉山、濁水溪、陳有蘭溪。溪流匯集的動態、裊裊的雲氣騰溪而起輕罩杳山,整幅作品氣韻靈動,呈現出自然山水、溪流、雲天的動態關係,隱隱透出自然有情的真諦。

採訪完畢後,我與他一同下山。在鄉間小徑上巧遇山村村長。村長從小發財車中,拿出蘿蔔和蔬菜送給他。他先將一些蘿蔔分給我,又轉身從車中拿出一瓶梅醋,遞給村長說:「今年浸的梅子醋,你嚐嚐看。」看到這一幕,我知道在這裡他不但能感受到山林之美,也能生活在農村的敦厚之中。心中充滿這些豐沛的感受的他,自然能將這些意境藉由山水與人物透染在水墨畫紙之上。

責任編輯:羅令尹