琴棋書畫為中國文人四藝,而琴居首位。所謂「焚香操琴」,對琴樂藝術的欣賞,講究的是一種「凈」與「靜」的體現。

根據桓譚《新論.琴道篇》中記載:「昔神農氏繼庖羲而王天下,亦上觀法於天,下取法於地,近取諸身,遠取諸物,於是始削桐為琴,繩絲為弦,以通神明之德,合天地之和焉。」也就是說,「琴」的構造象徵通神明之德,合天地之和。

既然是由聖賢所製造,「琴」理所當然的成為發揚先賢道德精神的工具。因此,「琴」在製作過程中的每一個環節,都蘊含著特殊的意義。

例如:「琴」的形狀以前寬後狹為標準,其實是象徵尊卑的意涵。東漢應劭,《風俗通》中記載了:「琴長四尺五寸,法四時五行也;七弦者,法七星也,大弦為君,小弦為臣,文王、武王加二弦,以合君臣之恩。」說明了「琴」最初的五弦象徵五行,到後來增加文王、武王的二弦,則是有君臣之恩的意義內涵。

至於古琴上的徽位,宋朝崔遵度的《琴箋》中有這樣的說明:「十三徽象期之月,居中者象閏。」原來古琴上的十二徽分別象徵十二月,而居中最大的徽代表君王,象徵閏月。

另外,古琴有「泛音」、「按音」和「散音」三種音色,分別象徵天、地、人之和合。無怪乎《樂托.魏文侯》篇中提到:「君子聽琴瑟之聲,則思志義之臣。」也就 是說透過琴瑟絲弦樂器的溫柔音色,可以聯繫正直、惇厚的志義之臣。

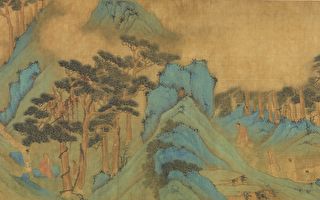

古琴的歷史可以追溯到三千年前,古代的文人賢士們,常以擅彈古琴而聞名於世,我們所景仰的至聖先師——孔子,就是一位著名的古琴作曲家和演奏家;春秋時期著名的民間音樂家伯牙在蓬萊島上的學琴經驗,讓我們體會了「靜觀天地,師法自然」的智慧。

另三國時代著名的「空城計」,諸葛亮以悠然彈奏古琴時,所營造出來的氛圍,智退了司馬懿的十萬大軍。魏晉時期,竹林七賢的嵇康精於琴藝,雖然遭到司馬昭的誣陷,但在臨刑前他泰然自若演奏了廣陵絕響,感天動地,驚鬼泣神。

這些都是歷代著名的琴家軼事,從這些故事中我們領略了中國士大夫以及文人雅士,對於古琴藝術的精神境域。

古琴音樂之所以能夠給予人們一種曲調高古的意境,這是因為古人對於彈琴的時機、心情、儀容以及氣氛等,甚至在對象的選擇上,是非常講究的。有所謂「六忌、七不彈」之說。

「六忌」是指大寒、大暑、大風、大雨、迅雷以及大雪六種天象氣候,「七不彈」則是指:聞喪者、奏樂時、事冗時、不凈身、衣冠 不整、不焚香以及不遇知音等七種情況,都不是彈琴的好時機。

明代《神奇秘譜》在序中,即開宗明義指出:「然琴之為物,聖人制之,以正心術,導政事,和六 氣,調玉燭,實天地之靈氣、太古之神物,乃中國聖人治世之音,君子養修之物。」

「琴」被視為聖人治理國事的圭臬,君子修身養性的憑藉,所以只要是違反了聖 人與君子的風範,一律不准彈琴。班固在《白虎通》中所記載的這段話,替「琴」的內涵做了最佳的註解:「琴者,禁也。所以禁止於邪,以正人心也。」可見 「琴」有禁止淫邪以匡正人心的蘊含。

古人藉由古琴藝術體現出人世間的優美、崇高與睿智,講究的是「天人合一」與「天地相通」的境界;因此,古琴音樂比起其它中國樂器,更深入地體現了中國傳統文化的深厚底蘊,展現出一種修道人特有的神人傳遞的精神境界。

——轉載自正見網

責任編輯:吳雨潔