【大紀元2015年04月08日訊】很小的時候,父親兒時好友回來探親,順便捎給我們家一鐵盒茶,那茶盒是墨綠色的,上面凸出來三個字——碧螺春。當時家裏沒有蓋碗,我用一個纖長的玻璃杯沏茶。沸水中,嫩綠的葉尖齊刷刷豎直了,浮在水面上;書案上立著一個雅緻的白瓷蘭草,剛伸出兩花芽,上面總共三朵白蘭花,像美人玉指,纖細柔婉,輕輕吐著香;那過水的碧螺春就和它一起往外繚繞出一股從未聞過的清香,飄飄渺渺的,從此我就喜歡上了茶。

後來上大學,一班舞文弄墨的好友相簇著去喝茶,繁華街道繞了好幾繞,最終步行至一個小店旁;那店乍一看去不起眼,只是外面是一匾額,有點與眾不同的意思;一進去,前面是各式名茶貴甕,襯著種種茗器,煞是可觀,一入內院,像一個大甕,肚子裡裝著整套茶桌茶器。大家擁簇著上了二樓,整個閣樓都是明清式桌椅,靠著雅緻的絲織抱枕,閣樓上面一個姐姐教我們茶藝。看了幾遍,我就上去試試,燒水、溫杯、調試水溫、洗茶試味,最後砌了幾大杯分與眾人。尤其是調水溫的時候,講究手腕著力,慢勻勻搖杯散熱,將水溫降至合適;不同茶有不同的秉性,因此適宜的水溫也不同,比如龍井的水溫就比普通綠茶稍高,但以不超過80攝氏度為宜。

拿蓋碗沖茶慮湯時必須手快,初學的我被燙了多次,終於學會既不失文雅又迅捷靈敏的慮茶湯,考驗的是心靜的程度,越靜越好。

中國從五千年伊始,茶的文化就一直伴隨著歷史緩緩而來,「琴棋書畫詩酒花」,那是士人的風雅,「柴米油鹽醬醋茶」則是上至王公貴族,下到貧民庶己都不可或缺的日常用物;尤其是「茶」,多少士子淑女、修者隱士都以茶為妙。茶者,清也。在神農氏嚐百草時,當他吞下茶葉時,發現這種葉子撫過五臟六腑,祛惡辟穢,因此將它取名為「茶」,跟「查」字同音,也就是檢查、巡查的意思。古人為甚麼愛喝茶呢?有客相來,上茶;婚姻大事,拜天地後給父母敬茶,方纔真正禮成;墨客瀟灑,「試將新火試新茶,詩酒趁年華」,也離不了茶。

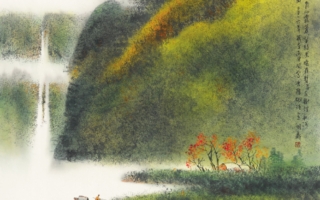

中國畫講究「留白」,言有盡而意無窮,那茶就深諳其道。茶湯質清而色柔,一般的茶湯以黃綠為多,白瓷一碗,綠葉在湯,淡淡鵝黃,賞心悅目還在其次,那一抹茶香悠悠轉轉,迴旋而來,最是令人神清氣淡,談吐也變的不俗。中國人寫詩作畫都講究言有盡而意無窮,講究清淡雅緻,看著那畫上甚麼都沒有,寥寥數筆,其實蘊藏了許多功夫在裡面,連接的是另外的時空。這是我們中國人特有的民族韻味,而茶在這其中也有這麼樣一個過程。茶清而酒濁,喝茶使人神誌清醒,就是因為它的味道清淡美妙,越飄越淡,物質也越來越輕,精神也就容易越來比重越大。

往往為人敬仰的修者隱士,無一不是視世間功名富貴如浮雲,正所謂「行至水窮處,坐看雲起時」,嚮往的都是真正心中無物質束縛的逍遙淡泊。所以我們民族是離不了茶的,因為精神實在是太相通,中國人歷來都是相信另外時空的真實存在,五千年來捨功名而修煉者比比皆是,就是普通常人也講究「人生自古誰無死,留取丹心照汗青」,都不把世間生死看重,憑藉的就是另外時空的真實存在,相信人有輪迴,做好事能得真正的好。

古往今來,歷史的沉澱積累了太多美好的傳統,茶只是其中一種,跟生活息息相關的。古人的精神意志堅定從容,非一般強權所能折,靠的就是方方面面的傳統道德素養。

思緒牽的遠了,回過頭來,手中的茶只剩下一股溫熱,家裏的書案是否依舊蒙塵?我這個遠方的遊子也用這寥寥數筆,記載下這份淡泊明志吧。

責任編輯:岳怡