初心(愛、使命與執著)

「…現代人太輕易得到大自然的愛,所以不懂得珍惜(尤其是水資源)。也許是我略略能體認它生生不息的壯闊生命,而萌生一種使命感 —— 期許讓東海岸的美留步,繼續訴說它美麗的傳說…」 — 品華

藝術家在創作質類的面向追求,常肇因於內在性格最初的偏執,於日常生活環境裡淘洗成一種習慣;從習性偏好到觀望世界的角度、也從色彩慣性延伸至觸景主題之同質擇取;當創作初心萌芽時必全然投入,在父、母、天、地育養的「愛」中發心潛行,無怨無悔。

一位創作者的養成除了賦予的天份截然不同外,也包含後天環境之化育。品華老師生於台東、長於台東,家鄉的一草一木、一砂一石在走訪遍尋後早已默記於胸。這方土地有父母育養她的翻土耕耘,也有辛勤汗水澆灌於播種時埋下的企盼。在撫觸故鄉泥多年後,自然沉得拖曳如耘機般厚彩得再也輕飄不來;也在品嚐辛勞農作後的果實,體會出黏得無法抽離的甘美色韻。當長年無數遍的造訪亦如老友般自在,熟稔揮灑出記憶味覺之醇郁……縈繞鼻心。

一股放不下也停不了的肢體慣性不斷疊加,在水與汗的稀釋下將喜悅與鄉澀溶了又融;也惟有在這片土地上紮實地活過,才會勇敢大聲地將此源於對家鄉真摯而虔誠之情感,赤裸直白地表述出來,源源不絕。

這是份強韌無法剝奪的愛,主觀佔滿創作核心撼動不得;也基於愛鄉的心是如此熾烈,將守護家園的執著化為創作的驅動能量,一張張感動人心的作品就此問世。

靜觀(抒寫生命風景)

畫家的作品如果不能讓人記得人間的溫情、土地的芬芳、歷史歲月的痕跡、鳥兒的歡唱、和四季的容顏以及增進人類生活品質的美感經驗,那有什麼崇高的價值可言呢?—品華

上蒼鍾愛這片土地,自然也眷顧著地上的人兒。品華老師懷抱著對家鄉土地的愛,同時也啟動了極為細膩的知覺能力。早在創作之初,有感於水彩透明與輕薄的特質難以駕馭,深怕在山與土地之厚重體感上無法全然表述;因此大膽選擇不透明重彩疊加之手法。

此舉在當時的水彩藝壇雖獨樹一格,但更大的意涵是為臺灣水彩提出創作面向的省思:當一位創作者選擇了媒材,就必須將就妥協嗎?假若無法全然呈現原創之樣貌,是否仍要拘泥於現有的認知面呢?而突破認知似乎也得擁有非凡之續航能耐,提出服人的記憶亮點才是。

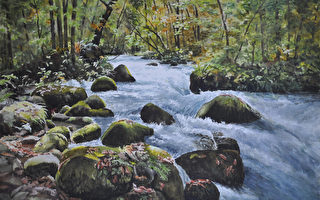

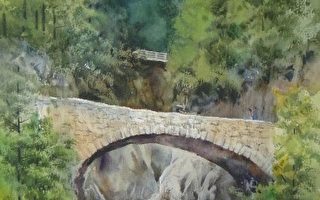

因著戀上大地動人的風貌而開始抒寫自然,有人獨愛浮光掠影的動人再現,也有人鍾情於欣榮生機的啟示和抒發。因為投入,對於畫境品華老師始終有著自創且深刻的解讀;首先是觸覺感知的導入,我們在作品「山水之約」中明顯可以察覺到沙灘的軟度在乾、濕之間的腳踏陷度不同;岸上礁石亦因向潮面的遠、近而有潤燥手感之別,生動自然如臨場感的體現,實是遠遠凌駕技巧與結構的細緻語彙。

作品「靜默的海灣」則有別開生面的知覺導引,滿佈冬意之蕭瑟是灰與沉的寂靜,東北季風吹颳來一身冷峻;嗅著凍結後的潮濕,空氣中醞釀著等待春雨霖霖的蟄伏感已然成形。再者如作品「那年冬天」,低壓籠罩山嵐,氤氳起舞在山凹與你我的氣息間旋盪;冷冽的寒風在枯枝、乾草間亂竄,冷不防竄進緊裹的外衣,讓人不由得打了個寒顫!

一般而言,晨曦日暮時的迷濛色域是創作者致命的謎思,因其美得不切實際、豔得俗麗虛幻,相形下藝術表現空間就容易被壓縮,甚而避之唯恐不及;作品「三仙幻境」與「三仙剪影」在極具挑戰之晨光暈黃中有精闢獨到的表現;全畫以頗難駕馭之紅紫色調凝造出身歷其境的動人氛圍,在實境與幻景之間掌控得宜,恰如其分地拿捏到每個人心中嚮往的完美,怎不令人讚嘆!

由此可知品華老師以切身之覺察和體驗,投予內心審美高度,讓普通的自然風景重新賦予其如生命軌跡所積澱的豐厚樣貌。再以意念與情感驅動技術,筆痕、水痕便在錯落有致、跌宕起伏中交融,開拓出不僅僅是風光寫景式的樣貌,而是具有獨特美學價值之生命風景。

<未完待續..>

原載:水彩藝術資訊 第十六期

責任編輯:周道