禮敬與回饋

如果不曾耕作,又怎能理解扒光碗中飯粒是對農民尊嚴的禮敬;這並非惜物或習慣的養成問題,而是一份「感同身受」的美感覺知。「土地」絕不僅僅只是供人行、居甚或予取予求的空泛對象,倘若認知正確,著眼角度自然不凡。

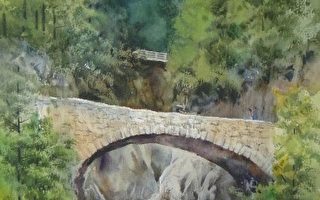

品華老師在寫景構圖中不由自主地將視野放低,高視點囊括眼前地表上之動情元素,在逾三分之二的空間裡述說著她的最愛;讓人常有俯攬大地、欲予擁抱的觀照感。又像頂禮膜拜土地之姿、低頭禮敬之勢,由景深引導視線延展于無限深廣。天地如此遼闊,幸福的我們理當感念,在「使用」與「擁有」間應予斟酌!

2013年冬,品華老師懷著感念親恩與回饋桑梓的初衷,在孕育、養護她的父母以及土地上開了久違的個展,計劃以義賣方式將所得捐贈給正在蓋急、重症大樓的台東馬偕醫院,沒有冠蓋雲集之熱鬧排場,有的是熱情鄉民與好友們的慷慨。當全數展品完售後品華老師開心的笑了,這份喜捨的愉悅令人好生感動!一如芝蘭吐暗香…高雅而芬芳。

回家的路

專訪完那天風靜靜沉沉的,在回家的路上,努力想釐清卻又不知從何著手。若不是因為專訪的因由,怎能料到如此豐沛的熱情與心念會蘊藏在她小小的身軀裡。

與老師熟識的這些年來,未曾這麼近距離地探訪其創作的心靈軌跡,正如作品「山」:我是朝山的旅人,面對眼前大山巍峨,本應霽白耀眼之山頭卻以低調銀灰統整,抑壓其爭鋒出色的霸氣;雖廓隱於大氣之中但仍絕世而崇高。而積累出如此高度的底層山巒,在高雅迷人的色域中,建構出中低海拔豐富多姿的迷離深度,令人神往!

寫稿到此約略能體會:站在眺望都蘭灣的土地上,五十年的物換星移,樹高了又倒,建物突兀地占領了樸實的自然…。一股熱流欲奪眶而出的悸動,趕緊提筆畫了又畫,深怕存在了這麼多年的存在會被剝奪;一旦改變,可能連回憶或憑弔的機會都沒了,怎能不草、木、葉、石個個都描拾入心呢!

好像走在作品「旱地」上,遠方微露的青山有綠水常伴的家,是身、心、靈最佳的歸處,也是每年再怎麼忙都要回來探視的地方。這條「回家的路」有著孩提時探索的足跡、有著雨季時山花點點的偶遇,也曾奔逐、也曾跌跤、也曾傾倒於草浪陣陣,亦或傷感於旱季的枯黃瑟瑟…。

這片熟得不能再熟的平凡坡地,一條走到無法忘卻的崎嶇山路,總在心煩意亂時給予適切的傾吐和撫慰。望著作品裡樸拙有力的筆法,或枯、或乾、或折枝盡都如實的載記著,這不再是擁有多少美的原理、原則可供表述,而是藝術家生命中無可取代的獨特感知,在無壓感的聆賞中傳遞出內心無聲的吶喊,在這條一年一年漸漸不熟的路上。

人在執著時顯得單純 畫在單純中讀到執著

再高的技巧 永遠無法告訴人們 什麼是愛

唯有 有愛的心 方能圈畫出動人的所在

品華老師是 希望你我也能是

原載:水彩藝術資訊 第十六期

責任編輯:周道