「能摘天上月,難采山中寶。膠南玉觀音,武夷大紅袍。」(茶諺)

十分偏愛武夷巖茶那種特殊的巖韻,入口回味悠長,讓人品飲之後難以忘懷。

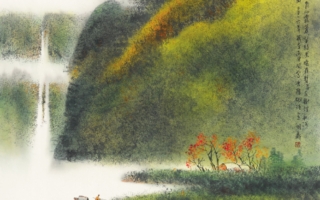

武夷巖茶中「四大名樅」之一的「大紅袍」產於武夷山天心巖九龍窠的懸崖峭壁之上,方圓一百二十華里內,有三十六峰和九十九巖,群山疊翠,峽谷縱橫,溪澗爭流。這裡冬無嚴寒,夏無酷暑,雨露較多,雲霧繚繞,良好的沙礫土壤中礦物質十分豐富。陽光照射下的茶樹和岩石顯得格外的艷紅似火。早在宋代時,武夷巖茶即成為貢茶。

相傳古時有位路過武夷山進京趕考的秀才,因腸腹疼痛而倒在路邊。天心寺的老方丈看到後,就沖泡了大紅袍茶給他喝下,秀才很快病體痊癒。後來這位秀才金榜題名,中了狀元,於是他重返武夷山致謝,並脫下自己身披的紅袍蓋在茶樹上,「大紅袍」的名字由此而得。

「大紅袍」茶葉條形鬆散勻整,色澤烏潤;其沖泡出的茶湯清澈而明亮,因發酵程度的不同而呈現出橙黃至深紅的不同顏色;入口有特別的醇厚感,不僅回甘較快,還具有十分明顯的悠長而厚重的「骨感」,其香氣獨特且持久濃厚。所謂「山川精英秀氣所鍾,品具巖骨花香之勝」。

當年乾隆皇帝對武夷巖茶的味道一見傾心,曾提筆寫下「建城雜進土貢茶,一一有味須自領,就中武夷品最佳,氣味清和兼骨鯁」。(《冬夜煎茶》)

清代詩人袁枚評讚武夷巖茶道:「杯小如胡桃,壺小如香櫞,每斟無一兩,上口不忍遽咽。先嗅其香,再試其味,徐徐咀嚼而體貼之。果然清芬撲鼻,舌有餘甘。一杯之後,再試二杯,令人釋躁平矜,怡情悅性。」

當地人說,「大紅袍」是乞丐的外表、皇帝的身價。對於武夷巖茶獨特的「巖韻」,有的茶人將其描繪為「不輕飄、有東西、有骨頭、厚重、持久、齒頰生香、過喉潤滑」;也有的茶人認為是「泥土香、燒焦的岩石香、岩石上的青苔味、水密桃味、粽葉香、焦糖香」……眾說紛紜,群口不一。

古人云:「溪邊奇茗冠天下,武夷仙人從古栽」。