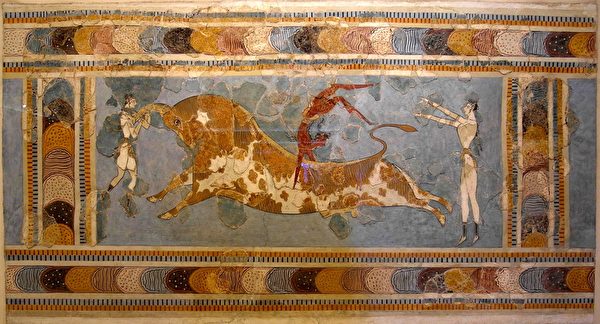

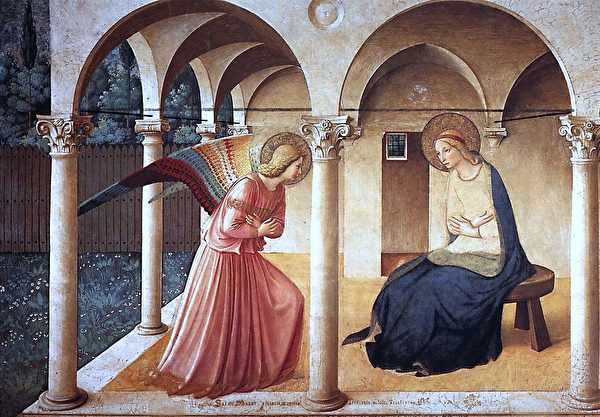

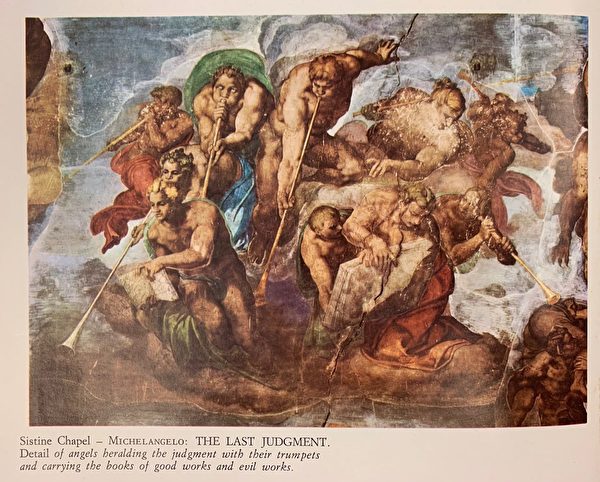

濕壁畫的起源不可考,但早在米諾安文明時期以及古羅馬人(如龐貝城)中就有出色的彩色壁畫。意大利文藝復興時期是濕壁畫的輝煌時期,從13世紀到16世紀中,契馬布埃(Cimabue)、喬托(Giotto)、馬薩其奧(Masaccio)、安吉利科(Fra Angelico)、米開朗基羅、拉斐爾到柯勒喬(Correggio)等,都是創作濕壁畫的能手。其中以米開朗基羅在西斯汀禮拜堂繪製的《創世紀》和《最後的審判》最為偉大、壯觀,而拉斐爾在梵諦岡的諸室壁畫如《雅典學院》等則最為精致典雅。然而由於油畫等發明和運用成熟,16世紀中期濕壁畫逐漸式微,而被油畫大量取代。到20世紀上半葉,這種技術由黎維拉(Diego Rivera)和其他墨西哥壁畫畫家短暫加以復興。

技法

濕壁畫是從意大利文Fresco而來,意旨「新鮮的」、「新的」,因為它要求將顏料塗在剛抹好的濕灰泥牆壁上,故而得名。這種把研磨好的乾粉顏料摻入清水而製得的色彩,與灰泥一起乾燥凝固後,就成為牆壁的永久部分。由於濕壁畫耐久且表面不會反光,成為製作壁畫的理想方法。

1. 布翁(Buon)式濕壁畫(或稱「真正的」濕壁畫)是最耐久的技術,製作過程是︰在牆上預先敷上兩層由灰泥和沙(有時再加上大理石粉)調配較粗糙的灰泥(稱為rinzaffo)後,暫待它乾燥變硬。這時,藝術家就可把圖稿描到牆上,為arriccio。最後描繪時再抹上第三層較細緻光滑的灰泥(intonaco),塗抹的面積以每日(一次)能完成的工作量為限。接著小心沿著輪廓線描上此區邊界,讓接續部分的新灰泥邊緣或接點看不出來。然後,在這層新塗的光滑表層描摹,小心與牆壁上其它鄰接的繪圖部分一一對準接齊,再把輪廓和內部線條描到新鮮灰泥上,叫做arriccio(註1)。繪畫時就根據這些淺淡而精確的輪廓處理色彩和明暗關係。

如果光滑表層調配得當,能保濕好幾個小時。畫家用水性色彩繪製時,色料會滲入灰泥,與石灰粒、沙粒牢牢結合;乾燥後顏色便能持久而不脫落,因為它已成為牆面的一部分。

這種材質使畫家需要高超的技巧,因為他必須在灰泥還沒乾的時候快速工作,而且不能塗改,只能用乾式畫法在新鮮灰泥上修正。也因為乾燥速度迅速,畫家得一步一步地按計劃進行,並計算他們在一天內可以畫多少面積,每天根據工作量敷上一塊新範圍的泥灰,叫做giornata。每個區塊之間的接縫是看得見的,因此能判斷出繪畫的步驟順序。

因此畫家可以藉由畫面的接合處去計算需要多少天才能畫完,但他們在意的不是一天可以畫多少面積,而是要如何畫的又快速又精美,以避免日後用乾壁畫(secco)的方式的修改,且保證顏色有著相同的保存時間。

2. 乾式濕壁畫(Fresco Secco)則是一種表面的畫法,牆壁用濕灰泥混合的材料塗敷,牆壁變乾後再用石灰水弄濕,趁著還濕的時候畫上去。其顏色不會滲入灰泥,而是和其它塗料一樣形成表膜。乾式濕壁畫比真正的濕壁畫略遜一籌,但適合用來修飾。

3. 半濕式濕壁畫(Mezzo Fresco)常見於16世紀末,是一個在細泥灰表面幾乎乾燥時繪製的畫法,顏料只有輕微滲透灰泥壁面,畫在色彩已固定的濕灰泥上時可使色彩更豐富變化。

註1:在十五世紀之前,傳統上還是習慣於將草圖畫在灰泥上,但在十五世紀之後,廣泛流傳著將草圖先畫好再轉移至牆上的技巧。@#

責任編輯:李梅