清代「沒(音同「墨」)骨花鳥」的畫家惲(音同「運」)壽平是位很有個性、又很有才氣的畫家,對於繪畫懷抱無窮夢想。他有一位著名的山水畫家伯父惲向,指導他學習文人山水畫。惲壽平最喜歡畫山水畫,年輕時就畫得很好,受到的讚美和掌聲無數。

緣份造就一代畫家

惲壽平最喜歡畫山水畫,年輕時,碰到一位跟他一樣有才氣、家世背景又好、又溫文善良、只比他大一歲的王翬(音同「輝」;清初六大畫家之一)。惲壽平和王翬成為莫逆之交,直到生命盡頭,王翬都算是惲壽平的貴人(惲壽平家貧,他過世時還是王翬出資幫忙下葬的)。在年輕時的他思索了一個長久的問題,於是他跟王翬說:「是道讓兄獨步矣!格妄(註),恥為天下第二手。」(清‧張庚《國朝畫徵錄》),就是跟王翬說好了:山水畫我自知勝不過你,這條路我如果走下去,也只能在你之後,所以我決定走另一條路。於是,放棄他最鍾愛的山水畫,轉而去耕耘一片荒瘠又乏人問津的沒骨花鳥。

堅持復原已消失的傳統

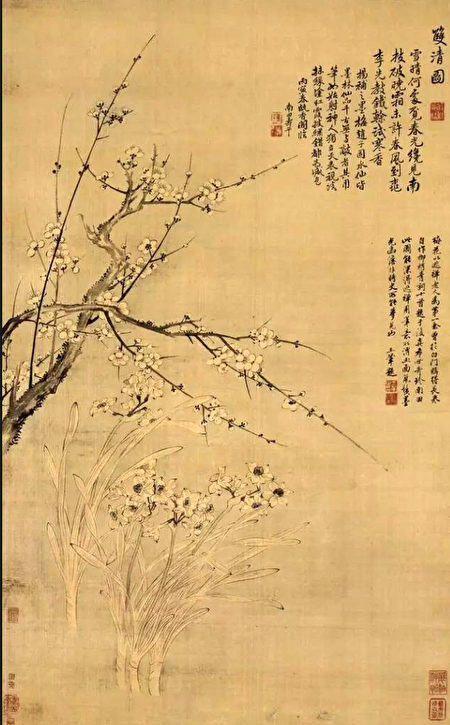

「沒骨花鳥」到底長什麼樣?在當時只看到文獻上記載,真正的畫沒流傳下來。

惲壽平異常的用功(當一個人天生有才,又用功非常時,你可以想像他能發揮多大的力量)研究沒骨花鳥,而且要更進一步讓花不只是畫,還要讓花動起來、活起來!!

他尋找文獻,發現古代花鳥史上的「沒骨圖」始於徐熙之子徐崇嗣。花鳥畫古來是以五代的徐熙和黃筌為主要兩大宗:徐熙以野逸聞名,著重以水墨定氣格的表現,而黃筌則是傳統工筆花鳥雙鉤填彩(就是先用細墨線勾邊,然後在框邊內填上顏色)的代表。文獻中對徐崇嗣的「沒骨圖」是這樣描述的:「熙之子(即徐崇嗣)乃效諸黃之格(指黃筌畫法),更不用墨筆,直以彩色圖之」,表示這是一種放棄以墨線勾邊,但仍染色細膩的畫種。是技術性很高、但已失傳的畫類。

「意」與「形」皆重的技法

一般文人畫花,多半都是走「寫意」或「大寫意」路線,求「意到」,不求「形似」,但惲壽平對花卉卻有著「唯能極似,乃稱與花傳神」的藝術堅持,所以他重視對景寫生,而不像當時大多數的文人畫家,喜歡關在家裏臨摹古畫;而技術上,他採用的是沒骨工筆畫法。這種畫法之難,在於花體全以彩色佈成,下筆後不能修改,加上染色時沒有邊線輔助,很難做到傳統工筆的層層疊染(因為很容易看出水漬、筆觸),所以,畫家對色彩的飽和度、水分的控制和作畫程序性的掌握,都必須十分熟悉。

在種種條件的限制下,惲壽平研發出許多新技法,如粉筆帶脂法、粉色點染同用法、色染水暈法、撞水、撞色等等,藉由這些技法,將沒骨花卉畫得活靈活現。而這一切都來自惲壽平平日認真的體察研究,非一蹴可及或天馬行空的任意想像得來。

能詩能書展現內涵

除了研思畫技,惲壽平更在內涵上下功夫,他能詩能書,與畫並譽為「三絕」;他到處遊歷,拓展視野;他博覽古畫、廣讀詩書。藝術對他而言,完全是生命內在情性、質地的自然呈現,如果希望自己的創作有深度,首先得讓自己的生命特質和精神氣度達到那樣的高度。也就是說,惲壽平其實正是藉著沒骨花卉,謙虛、踏實而認真的展現他溫雅、寧靜、高逸、淡泊的生命特質呢!

筆者曾經在欣賞惲壽平的作品時,被感動得熱淚盈眶,深究其中原因,大概就是因為如此吧!當眼前的沒骨花卉真的輕靈的躍動起來,彷彿看到惲壽平正對著我微笑,那花就如同他本人。

也許創意並非為了與人爭強,也不只是跟別人不一樣,或許真正的創意就是你與生俱來、與他人不同的生命特質,你只不過將之發掘出來而已,而不是為創意而創意。從惲壽平的故事裡,好像也在告訴我們:放棄不一定就是失去,也許那正是你豐收的開始呢!@*

註釋: 惲壽平本名惲格。

轉載改編自《維德雙周刊》

──轉載自《藝談》

(點閱【藝談】系列文章)

責任編輯:李梅