中國書法在日本展開旁支的源流和佛教的東傳日本有密切的關連。中國書法隨著日本對佛教信仰的興起,隨著輸入的佛經書寫而傳入日本。

日本學者田中塊堂在〈日本書道史〉一文中言:「飛鳥時代,伴隨著日本佛教的黎明期來臨,日本書道史也從此展開。」 飛鳥時代是日本的佛教時代的紀元, 聖德太子攝政時,因他篤信佛教帶動佛教在日本全國盛行,佛典的讀誦以及寫經風氣鼎盛,因為當時日本國的假名文字尚未形成,使用的佛經以來自中國的為主。

馮振凱提及隋唐時代的墨蹟流傳到日本:「日本早在奈良、平安時代,就從中國傳來寫本和寫經。」 其實早於馮氏所言的奈良時代,實際上,在飛鳥時代聖德太子「遣隋使」之時,中國佛教經典已經大量輸入日本。中國書法透過佛教經典和寫經的傳播,開展了對日本書道深刻的影響。

「遣隋使」直接輸入中國書法文化新里程

西元七世紀伊始,日本的「遣隋使」展開了和中國文化直接交流的劃時代新頁。考察日本和中國直接往來從而大量輸入佛教經典以及中國文化的時間,據日本史載是從西元607年開始(日本飛鳥朝推古天王15年),當時攝政的聖德太子揭開向中國派遣使者的新里程碑。

依據日本史書《日本書紀》的歷史記載,推古天王時代向中國派遣使節非常密集,當時正當中國的隋朝時代,日本派遣「遣隋使」共有三次,時間分別在西元607、608和614年。 見於中國歷史《隋書》的記載,則有四次倭國(隋朝稱當時的日本)遣史的記載,依序是開王二十年(西元600年,見〈倭國傳〉)、大業三年(,西元607年,見〈倭國傳〉)、大業四年(西元608年,見〈煬帝記〉)、大業六年西元610年,見〈煬帝記〉)等。其中西元607和西元608兩次同見於中日的史載,大使都是小野妹子。

《日本書紀》記錄最後一次派遣「遣隋使」是在推古二十二年(西元614),但未同見於《隋書》。《隋書》〈倭國傳〉最早紀錄倭王遣隋使至隋都大興,是開皇20年,也就是西元600年,也未見於日本史載。根據日本史書的紀錄,在七年間「遣隋使」三次,根據中國史書的紀錄,倭國在十年間「遣隋使」四次。從日本「遣隋使」的派遣密集頻繁的程度,顯現當時輸入中國文化之殷切。

神田喜一郎考察〈飛鳥奈良朝的中國學〉分析歸納發現,從飛鳥到奈良時代最初輸入的以實用的醫學、天文學、法律制度等學問為主,接著經史之學、文學也發展起來。

早期中國書法對日本的影響和佛教文化密切關連

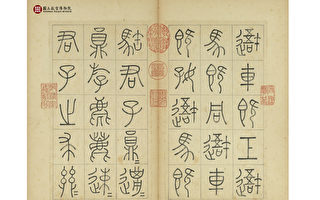

西元七世紀初,日本飛鳥時代遺留至今的書法資料,神田喜一郎分析指出有三件重要的古風書法遺物, 一是聖德太子的《法華義疏》毛筆書蹟,另有兩件金石文都是佛教的佛像銘,即法隆寺金堂的藥師像銘(西元607年)和法隆寺的釋迦像銘(西元621年),各接近北朝和隋朝的書風,見證了歷史上中國書法影響日本書法的軌跡。顯示早年中國書法對日本的影響和佛教文化的輸入、開展有密切關連。

附註

第一次的派遣在西元607年(推古天王15年),翌年回國,第二次的派遣在西元608年,翌年回國,此兩次的遣隋使都是小野妹子。第一次的遣隋使小野妹子回國時,隋史裴世清也同行到達難波(今天日本的大阪市),同年,因回送裴世清回國小野妹子再入隋。第三次派遣遣隋使是在西元614年,翌年回國,此次的遣隋使是犬上御田鍬。@*