多年前,看过一部韩国电视连续剧《商道》,迄今难以忘怀。“所谓的做生意,不是为了赚取金钱,而是赚取人心;并不是要获得利润,而是要获得人心。赚取人心获得人心,这就是做生意,到了那个时候,金钱自然随之而来。”这是《商道》中的主人公林尚沃在最初踏上经商之路时所听到的谏言,从此他将其铭刻在心。若干年后,当在商海历经沉浮而终于成为巨富时,林尚沃总结了自己经商的信念:“一个真正的生意人,不应该追求所谓的利,而是要追求所谓的义”;“视财物如水一样的平等,做人如同秤一样的公正刚直”。

根据韩国史料记载,《商道》中的林尚沃在韩国历史上确有其人,他是19世纪初韩国著名的商人。少年时,他曾在寺庙中修行,后进入商界。在商场上,他屡遭陷害,但仍然坚持正派经商,凭借坚强的意志与灵活的商业手腕,屡挫屡战,终于成为韩国首富。在经商过程中,林尚沃还积极行善、济世扶贫,常常发放粮食给贫困的民众;无论求助的人的身份如何,他都能一视同仁一样地对待。因为其崇高的德行与节操,他被朝廷封为三品命官。据说,他去世前将土地、财物全部捐给了国家,自己家中只留下二十元。

在中国的明、清两朝闻名全国的晋商中,有一位名为乔致庸的商人,他与林尚沃一样,在经商过程中以“信义”为重,因此取得了巨大的成功。

弃儒经商

乔致庸,生于清朝嘉庆二十三年(公元1818年),出身商贾之家。幼年喜好读书,后中秀才,曾雄心勃勃要走举人、进士的仕途。可是天命难违,由于自幼父母双亡,抚养其长大的兄长在其考中秀才后突然病亡,无奈之下,乔致庸为了挑起家庭的重担,放弃了读书致仕的道路,开始经商。但毋庸置疑的是,深受儒家“仁义礼智信”思想熏陶的乔致庸,在经商中亦秉持待人以诚、信义为重的理念,开启了乔家以儒兴商之路。

乔家最初的生意主要是经营丝和茶叶,即将南方南浔的湖丝和武夷山的茶叶运到北方。当时由于北方有捻军、南方有太平军运动,丝路和茶路一度中断。凭借着惊人的勇气和智慧,乔致庸打通了商路,而且在运茶和运丝的过程中,他敏锐地发现了票号(注:相当于今天的银行)的作用。因为商人携带大量银两在旅途中是十分不安全的。

当时山西平遥已经有了一家全国有名的票号:日昇昌,但它的主要问题是不和中小商人打交道。乔致庸敏锐地抓住商机,一下子开了两家票号:大德通和大德丰。在雄才大略又多谋善断的乔致庸的谋划下,乔家分支票号遍及全国各大商埠及水陆码头,业务繁荣。光绪十年大德丰成立时的资本是6万两,到光绪十几年时已经发展到35万两。乔致庸也成为当时的商业巨贾。

乔家票号发展的重要原因是每年都把获得的利润投入作为资本,而这在当时的山西商家中是比较少见的。有人研究后得出结论,乔家的流动资金在800万两到1,000万两,还不包括乔家的票号和房地产。

此外,乔致庸还将上一辈乔家在包头开办的复盛公商号,发展为复盛公、复盛西、复盛全、复盛协、复盛锦、复盛兴、复盛和等庞大的复字号商业网络,基本上垄断了包头商业市场,故包头有“先有复字号,后有包头城”之说。

据说,清末时,乔家已在全国开有钱庄、票号、粮店等二百多处,资产达数千万两。

以儒兴商

与林尚沃一样,乔致庸的成功在于他非常重视“德行”,无论做人办事,还是任人立规,乔致庸都十分重视道德水平,他的手边常常放着的是四书五经和《史记》等儒家经典。其经商理念是“一信、二义、三利”。

在他平日对手下的训讲中,乔致庸也多次强调“人弃我取,薄利广销,维护信誉,不弄虚伪”的道理。即要以信誉赢得顾客,不能以权术欺人,更不能将“利”字放在首位赚昧心钱。他非常清楚,信誉是商家的根基,是商号的命脉。正因为如此,才使乔氏商号、票号能够在社会动荡及信用风险极大的情势之下赢得民众及官府的信任。

比如复盛西商铺是乔家在包头的一大商号,主要经营粮油,不论是质量还是份量都有保证。一次,复盛油坊往山西运送一批胡麻油,经手的伙计为了从中谋利而在油中掺假。掌柜的发现后,将伙计痛斥一番,并命人倒掉整批掺假的胡麻油,重新换了货真价实的胡麻油。虽然乔家遭受了一定的经济损失,但却为其赢得了诚信的美名。

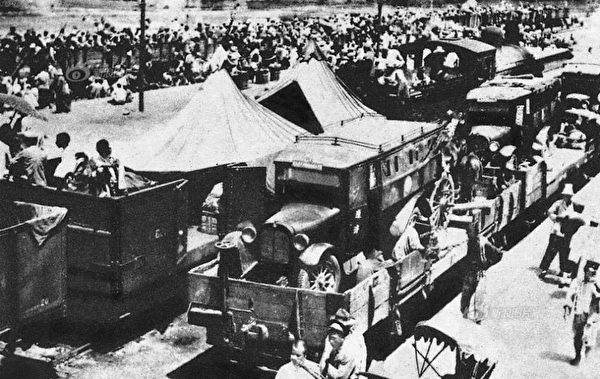

乔家的后人也同样延续着乔致庸的信义精神。20世纪30年代曾爆发中原大战,导致经济衰退,晋钞贬值,晋钞跟新币之间的兑换比例大概是250000:1。如果乔家的大德通票号用晋钞支付,完全可以利用差价大赚一笔,否则将无法生存下去,但乔家为了维护商业信誉,毅然决定收晋钞、支付新币,让百姓手上的钱可以在各地自由流通。最终,大德通倒闭了,但乔家的精神却被人们广为传颂。

乐善好施

身为巨富的乔致庸同样也是位乐善好施、扶危济困的商人。他不仅在灾年出钱出力赈济百姓,而且平时对于任何有求之人都是尽力帮助。

在清光绪三年,山西遭遇百年大旱,人民生活困苦,乔致庸开仓救灾,捐款3.6万两白银。其善举被载入《祁县志》。

光绪二十五年(1899年)秋,北方大旱,秋粮减收大半。旱情一直持续到光绪二十六年(1900年)春播时节,很多老百姓饿死了,还有的卖儿卖女,惨状目不忍睹。为了救济灾民,乔致庸一方面要求家人减少开销,家中男女老少一切从简,一年内不准做新衣服、不准吃山珍海味;另一方面安排具体赈灾,即对乔家堡的百姓,按人发给若干粮食,另在村里的大街上安置一口大锅,舍粥给外来的饥民。

乔致庸嘱咐分粮的伙计“把斗子装得满一些。分的粮食亏了,我给你们补;要分得多出来,我就砸你们的饭碗”,要舍粥的伙计“不要稀了,稠些儿”。粥要稠到用毛巾裹起来,再打开时米不散;稠到放在碗里,插上筷子,筷子不倒。老百姓们对此是交口称赞。

还有每年过年时,乔家在包头的粮油店都会“掺假”,就是把上等米面掺到普通米面里,但按照普通米面的价格卖给穷人,为的是让穷人也能吃上好粮食。穷人们都感恩戴德。

此外,为了帮助乡亲们,乔家在农耕时节都要在门口拴上三头牛,谁家耕地需要就牵去,傍晚送还即可。

善心有善报

正因为乔家的善行,乔家避免了好几次灾难。一次是一股四处流窜的土匪,来乔家堡转悠了好几天,想打劫乔家,但找了几天,在整个村里都找不到一个内线。加之乔家大院壁垒森严,还有忠心的护卫,这股土匪只得作罢。

八国联军入侵北京时,山西总督也开杀洋人。有七名意大利修女从太原跑到了祁县,被乔致庸救下,先藏在银库中,后秘密送到河北脱险。后来意大利政府特意送来一面意大利国旗表示感谢。抗战时,日军进军山西。乔家将意大利国旗挂在大宅外,阻止了日军的侵扰,因为当时日本、意大利同为“轴心国”。

中共篡政后的文革时期,乔家人已是各奔东西,老宅空有其壳。但老百姓都不舍得砸碎乔家大院一块砖,因为谁都不想背负“忘恩负义”的恶名。这也是今天的我们还能看到完好的乔家大院的原因。

乔家家规

为了让后人走正道,乔致庸还立下了家规,规定:一不准吸毒,二不准纳妾,三不准虐仆,四不准赌博,五不准冶游,六不准酗酒。他还高薪聘请家庭教师教育子女。他一生育有六个儿子,之后的每一代都任人唯贤,而这也是乔家成为豪门望族、连续六代富足的原因。

光绪三十三年(1907),乔致庸去世,终年89岁。乔家第六代中有11个大学生、2个博士生、1个硕士生,其后代现遍布世界各地。这正是“积善之家必有余庆”的真实写照。@*#

参考资料:

1. 郝汝椿《乔家堡人说乔家》

2. 《乔家大院》

责任编辑:李婧铖