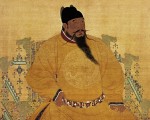

永乐时期,明成祖朱棣在政府部门设置上,基本延循明太祖时的架构,不过他命侍读解缙和胡广、编修黄淮等亲信大臣直接进入文渊阁参与政务,内阁机制由此形成,并成为常制,成为稳定的官僚机构。明成祖亦明确规定其职责是参与政务,注意负责掌献、复检奏章、票拟批答、起革诏令、申署司奏、巡以扈从、经庭讲读、主持大典等。

中国历代名人

这条经由中亚通往南亚、西亚以及欧洲、北非的陆上贸易往来的通道,辉煌历史形成于公元前后的两汉时期,胜于唐代,止于元代,长达十五个世纪。其东起于西汉的首都长安(今西安)或东汉的首都洛阳,经陇西或固原西行至金城(今兰州),然后穿过河西走廊的武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,出玉门关或阳关,穿过白龙堆到罗布泊地区的楼兰。

在军事上反击匈奴的同时,汉武帝也在政治制度上推行变革,为大一统进行着准备。唐代著名大臣虞世南曾评价道:“汉武承六世之业,海内殷富,又有高人之资,故能总揽英雄,驾御豪杰,内兴礼乐,外开边境,制度宪章,焕然可述。”究竟是怎样的“制度宪章,焕然可述”?

河西,又称“河西走廊”,西汉时指现在甘肃的武威、张掖、酒泉等地,是内地至西域的必经之路,具有非常重要的地位。之所以被称为“河西”,是因为其位于黄河以西。彼时,河西走廊为匈奴控制,这自然也对汉朝的侧翼构成威胁。为了打通通往西域的道路、加强与西域各国的联系和巩固西部地区,汉武帝展开了河西之役,其再展运筹帷幄之能,亦彰显了他的雄才大略。

教训完匈奴,汉武帝本打算先进行政治改革,但公元前127年,匈奴入侵上谷(今河北怀来东南)和渔阳(今北京密云西南)等地。匈奴的再度进犯使汉武帝决定更大规模地发兵,反击匈奴,消除边患,于是有了河南反击战为序幕的一系列反击战。

“汉武帝雄图载史篇,长城万里遍烽烟”。历史公认的汉武帝彪炳千古的一大功绩就是击退了盘踞在北方、时常侵扰汉朝百姓的匈奴,使北部边郡得以安定。其谥号“武”字,正彰显了其辉煌的“武功”。

汉武帝还派出博士到各地寻访天下贤能,对于德高望重、鸿儒和有才能但不愿出仕之人,汉武帝则派礼官以隆重礼节迎接,恳请其入朝为官,此种方式称为“征召”。他曾以“安车蒲轮”请出枚乘和鲁申公。

按照司马迁的记录,汉武帝是“悉延百端之学”。而其施政思想中除了王道(儒家),还包含 霸道(法家)、道家、阴阳家等等。要知道,五经中的《易经》也是道家和阴阳家的经典,《书经》则是夏、商、周三朝的行政法典。显然,汉武帝尽管重视儒家学说,但却不拘泥于一家,而是为了其统一大业,选取诸家学说中有用之处为其所用。