汉武帝于公元前110年四月从东海返回泰山封禅,由于没有人知道古代封禅的礼仪,因此汉武帝自定了封禅之礼。

历代皇帝

东岳泰山,古称岱山,亦称岱宗,位于山东省中部的济南市与泰安、历城、长清三县之间。 根据南北朝时的《述艺记》中所载,盘古开天辟地死后,头部化作了泰山。秦汉间有民间传说:盘古死后,头为东岳,腹为中岳,左臂为南岳,右臂为北岳,足为西岳⋯⋯因此,泰山成为五岳之首。

汉武帝时期,北击匈奴、东并朝鲜、南诛百越、西北越葱岭、西南通云贵,征服大宛,奠定中华疆域版图。汉武帝开创西汉王朝最为鼎盛繁荣的时期,历史上“秦皇汉武”的说法正说明他的伟大功绩,盛况空前的西汉帝国至今仍让人神往。

汉武帝对匈奴的战事胜利以及对西域的恩威并施,一方面减少匈奴对汉朝的威胁;另一方面拓展汉朝西北边疆的领土,控制了天山南路,势力发展到葱岭地区,打通汉朝与西域和中亚、西亚的交往,也打通中西文明交往的通道。

为了削弱匈奴在西域的力量,也为了联合西域诸国对付匈奴,保证丝绸之路的通畅,汉武帝对西域国家采取和战并用、恩威并施策略,即对友好的西域国家实行“和亲”,对与匈奴亲密的国家则进行军事讨伐。

这条经由中亚通往南亚、西亚以及欧洲、北非的陆上贸易往来的通道,辉煌历史形成于公元前后的两汉时期,胜于唐代,止于元代,长达十五个世纪。其东起于西汉的首都长安(今西安)或东汉的首都洛阳,经陇西或固原西行至金城(今兰州),然后穿过河西走廊的武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,出玉门关或阳关,穿过白龙堆到罗布泊地区的楼兰。

在军事上反击匈奴的同时,汉武帝也在政治制度上推行变革,为大一统进行着准备。唐代著名大臣虞世南曾评价道:“汉武承六世之业,海内殷富,又有高人之资,故能总揽英雄,驾御豪杰,内兴礼乐,外开边境,制度宪章,焕然可述。”究竟是怎样的“制度宪章,焕然可述”?

河西,又称“河西走廊”,西汉时指现在甘肃的武威、张掖、酒泉等地,是内地至西域的必经之路,具有非常重要的地位。之所以被称为“河西”,是因为其位于黄河以西。彼时,河西走廊为匈奴控制,这自然也对汉朝的侧翼构成威胁。为了打通通往西域的道路、加强与西域各国的联系和巩固西部地区,汉武帝展开了河西之役,其再展运筹帷幄之能,亦彰显了他的雄才大略。

教训完匈奴,汉武帝本打算先进行政治改革,但公元前127年,匈奴入侵上谷(今河北怀来东南)和渔阳(今北京密云西南)等地。匈奴的再度进犯使汉武帝决定更大规模地发兵,反击匈奴,消除边患,于是有了河南反击战为序幕的一系列反击战。

“汉武帝雄图载史篇,长城万里遍烽烟”。历史公认的汉武帝彪炳千古的一大功绩就是击退了盘踞在北方、时常侵扰汉朝百姓的匈奴,使北部边郡得以安定。其谥号“武”字,正彰显了其辉煌的“武功”。

汉武帝还派出博士到各地寻访天下贤能,对于德高望重、鸿儒和有才能但不愿出仕之人,汉武帝则派礼官以隆重礼节迎接,恳请其入朝为官,此种方式称为“征召”。他曾以“安车蒲轮”请出枚乘和鲁申公。

按照司马迁的记录,汉武帝是“悉延百端之学”。而其施政思想中除了王道(儒家),还包含 霸道(法家)、道家、阴阳家等等。要知道,五经中的《易经》也是道家和阴阳家的经典,《书经》则是夏、商、周三朝的行政法典。显然,汉武帝尽管重视儒家学说,但却不拘泥于一家,而是为了其统一大业,选取诸家学说中有用之处为其所用。

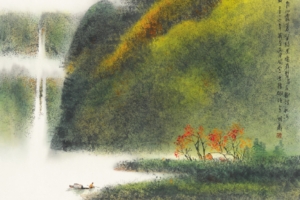

在窦太后的干预下,雄心勃勃的汉武帝推行的建元新政遭遇波折。为了不违逆祖母,汉武帝选择了纵情山水,打猎游玩,扩建上林苑,与文人雅士吟诵歌赋。不过,他内心并没有忘记国家大事。期间,汉武帝做了两件对其日后影响巨大的事情,一件是派张骞出使西域,一件是巧妙救援南方的东瓯国。

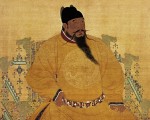

年轻的武帝即位时,天下太平,经济富裕,而这得益于其祖父辈们的“文景之治”。《史记》载,当时官仓里是新粮压旧粮,钱库里的钱数不胜数,多的串钱的绳子都断了。街巷中,许多百姓都有自己的马匹,田野中更是牛羊成群。老百姓是丰衣足食。然而,武帝并不想做个太平皇帝,年轻的他内心有着灭匈奴、抚四方、一统天下、施仁德于百姓、光大祖宗基业的远大理想。他即位后采用新纪元,即以建元为年号,就是在昭示自己宏业的开端。这一纪元方式为后世皇帝所仿效。

短暂但影响深远的秦朝在中华历史大舞台谢幕后,迎来了又一个辉煌的王朝:大汉王朝。“汉朝”的名字源于汉高祖刘邦的“汉王”封号。汉朝初年的惠帝、文帝、景帝十分崇尚黄老之道,以“无为”的方式治理天下,因此政宽人和,天下富足,礼义兴盛,百姓安居乐业。景帝驾崩后,武帝即位。其在位共54年(公元前140年—公元前87年),统治时间占整个西汉王朝的四分之一。