不同时代的玉器,价值并不完全相同,概括玉器发展近7000年的历史,我们可以从以下几个方面来看玉器的价值:

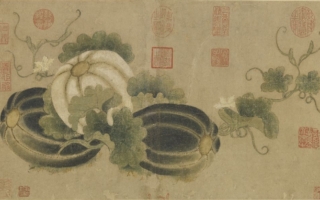

首先,制作玉器的原料,即玉料本身就是宝石,因而有其自身的价值,这是玉器与其他如书画、青铜器、陶瓷器等古董的区别所在。玉料价值的大小受产地、色彩、形状、大小等等的制约。虽然在历史上曾有过“君子审玉,重德而次色”的玉材观,但在先秦时期关于和氏璧的故事恰恰证明了玉料的价值被人们所重视。秦汉以后,西域的和阗玉涌入内地,以其产量大、质地纯、色泽好而受到了人们的青睐。此后,和阗玉垄断中国2000年之久,清乾隆帝不惜花费大量财力和物力,从新疆运进单件上吨重的玉料。直到19世纪中叶以后,从缅甸境内运进的翡翠才取代了中国传统的玉料。由引可见,玉料本身有着不容忽视的价值。

其次,初期的玉器主要是生产工具、祭祀工具和装饰品。随着生产的不断发展,社会财富也渐渐增多,等级观念也愈来愈重,产量稀少、美观的玉器,赋予了这种制度的观念。从新石器时代中期起,从氏族首领的墓葬中就发掘出了一些精美的玉器。到了新石器时代晚期,此现象更加明显,良渚文化的一些墓地,一座墓葬中就曾出过上百件玉器,其中的玉器显然也只出土于大型的墓葬中,成为只有少数统治者才有权占用的器物。进入商周时代,情况更加普遍,二里头文物中的“柄形饰”,都出土在商周时期的大型墓中。秦以后,玉玺成了君权的象征。据说,秦始皇统一中国后,用了一块上等的蓝田玉(又说为和氏璧)制成了一枚传国玺,以后各代帝王都看重这枚传国玺,认为要得了此玺,才是真命天子。东晋时的几个皇帝都没有得到这枚玺,被讥为“白版天子”。汉以后的各代还专门规定了达到某一级别的人才能有资格得到什么形制的玉玺。以玉为玺的制度,一直沿袭到了清代。乾隆皇帝釐定的25枚宝玺,绝大多数为玉制。在唐代,则对玉带的佩用作出了严格的规定,如《新唐书·舆服》中所谓的“其后以紫为三品之服,金玉带銙十三;绯为四品之服,金带銙十一……。”《周礼》一书中曾作了详细的记载,“六瑞”的使用规定为:天子用尺寸最大的镇圭,公用桓圭,侯用信圭,伯用躬圭,子和男用谷璧和蒲璧。不够某一级别身份的人不准持佩。《左传》中明确说:“匹夫无罪,怀璧其罪。”由此可见,从原始社会末期到清代,某些玉器一直是政治等级制度的重要标志器物。

玉器又是聚敛财富的手段和显示富有的一种标志。良渚文化中出土几十件以上玉器的墓葬,墓主都是有权有财富的人。有的一个墓葬出土上百件玉器,除作为宗都、丧葬用器外,有着标志财富的功用。在安阳殷墟的妇好墓、江西新干大墓等一批商代贵族和方国墓葬中,仍有大批玉器出土。在商代出现了玉作的币,即贝形玉币,同时玉也作为了交换品和贡品。妇好墓出土的一件玉戈上刻有“卢方皆人戈玉”。商代明期,商王室所用的玉器的玉材,有相当部分来自辽宁和新疆等地,是通过交换或入贡得到的。在西周,僻处四川的蜀国就曾向夷王贡献琼玉。名贵的玉器价值连城,为了得到一块上等的玉器,不惜发动战争,甚至割地相让。秦汉之后,玉作为显示富贵的财物,一直受到权贵们的青睐。作为一种商品设肆而卖,早在宋代就已出现。

明清以来,玉器商店渐渐增多。晚至清代,玉器的身价更是普遍升高,有“古铜旧玉无定价”的说法。

──转自《世华网》(http://www.dajiyuan.com)