【大纪元8月15日讯】在经济挂帅的今天,经济学与汉学的结合已成为二十一世纪末国际汉学的“显学”。在这方面,慕尼黑汉学系主任谭克教授,可谓个中翘楚。四十出头的谭克教授,是经济、汉学双修的学者专家,也是所有德国汉学系中最年轻的教授之一,德国经济有关部门经常借重其长才,合办经济研讨会。

除了实用性的研究外,谭克教授的主要研究范围还包括中国古典小说与现代小说、中国古代海外交通贸易史、中外关系史以及与中葡有关的澳门史;他以《郑廷玉的戏剧》获得海德堡大学博士学位,并以《从明代戏曲和小说看郑和下西洋探险故事》做为教授升等论文的主题。以下是访谈记录:

问:可否先请您介绍一下慕尼黑大学汉学系的主要方向与重点?

答:我们将重心放在研究中国哲学和清朝以前的历史、文学、考古、地理、少数民族等方面。尤其从一九九五、六年起,系上加强和巴伐利亚州立图书馆合作,由系上另一位同事,专精于中国考古、台湾(例如,原住民中的邹族)及中国少数民族的赫曼教授开始进行“傜族”专题研究计划。州立图书馆收购了一千多册傜族手卷,书籍年代可追溯至十八世纪末期,其来源分别为泰国、老挝、越南、缅甸及中国南方的广东、广西、贵州、云南等诸省,并以电脑资料的处理方式,进行记录、分类、编目以及分析的工作。整理后的目录将在《德国东方手卷文艺目录》系列丛书内发表,供各国研究傜学机构查询利用,也希望借此达到促进国际交流目的。

问:当初您决定研究汉学,是否有特别的动机?

答:纯属意外!(一笑)。其实,虽然是偶然,还是有迹可循。一开始,我便对航海及东方文化、哲学、宗教感兴趣,后来透过阅读翻译书籍,渐渐接触东方最古老的中国文化。就这么辗转栽进汉学领域,不知不觉竟成为终身志业。

问:您本身精通德、葡、法、中、英等多国语言,显然对语言有特别的天赋,学习汉语应当比一般人更具优势?

答:也没那么容易!中文并不好学,发音和文法方面特别难。因为,它和我们的印度日耳曼语系完全不同,得整个重新适应。尤其,每一个方块字都必须个别记忆,对习惯字母的人来说,是很大的挑战。

问:请谈一下,您对正体字、简体字的看法?

答:正体字从外形来说,非常具有美感。有志汉学的人,应当由此下手,“由繁入简易,由简入繁难”,更何况,不学正体字如何阅读中国古书?同时,老实说,有些简体字实在简得令人不敢恭维,如无上下文,根本看不出原意。基本上,我建议学生两种都必须会。

问:目前台湾有注音符号与拼音的争议,您是否就研究汉学的角度提出看法?

答:以西方汉学家的立场而言,当然必须兼容并蓄,多方尝试比较,但是为了方便起见,各国有其适应字母发音特色所发展出来的一套拼音方式,例如,法国、德国和俄国的便有很大差别。后来为了沟通交流,不致造成“鸡同鸭讲”的困扰,国际间便订出共同的办法,即汉语拼音法和威氏拼音法。我个人则较偏好后者,它的系统较科学,较符合西方字母发音方式;大陆的汉语拼音有许多缺点,他们的转换系统,有时候不太合乎逻辑,甚至互相矛盾。一般汉学系学生,应该两者同时学习。注音符号,鉴于符号异于一般字母,令人不敢轻易尝试。

问:您花了多年功夫研究明代七下西洋的郑和,完成钜作《从明代戏曲和小说看郑和下西洋之探险》,这是一个高难度的挑战,您当初为何选择这个主题,又如何从事研究工作?

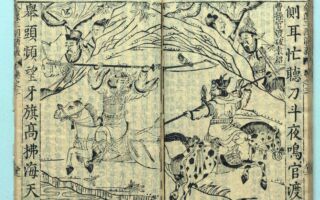

答:这个题目当然牵涉甚广,但“兴趣”是最大的原动力,我个人对航海、经济、历史、地理感兴趣,自然就会去搜集这方面资料。再加上,我先前作的博士论文既是与戏剧文学有关,于是再试着在他们中间找出联系的据点。这本书的内容主要有两大部分:一是有关郑和奉命下西洋杂剧的翻译、分析和从历史背景的研究与探讨;二是从文学的角度赏析,研究过程中,发现《三宝(保)太监西洋记通俗演义》(约完成于一五九七年),在结构上居然与《西游记》有类似之处。

问:在您的研究中是否证实,郑和下西洋的目的如民间所言,是为寻找下落不明的建文太子?最远是否到非洲,较发现新航线的达伽马早到非洲一百年?对后世有何影响?

答:当时中国曾经是东方的海上霸权国家,它虽未真正殖民,但是整个南洋在文化上却息息相关,深受中国影响。今天东南亚华侨人数最多,便与郑和多次下西洋有关,后来,明、清商人,在东南亚进行私人贸易,南洋地区继续受广东、福建影响。

问:您精通葡萄牙语,童年生活在葡萄牙度过,又是研究澳门的专家,一九九九年葡萄牙殖民地澳门将归还中共,葡萄牙统治澳门四百五十年来,却未达类似香港的高度经济繁荣,可否就个人多年研究心得,谈一下它的原因?

答:这当然和葡萄牙人的民族性有关系,亦与古代葡国殖民系统、政治等方面有关。澳门曾经也繁荣过,但毕竟面积、人口较少,发展有限,过去又没有香港具有深水良港的条件。除此,十九世纪、二十世纪初,英国是当时全世界最富有的强权国家,相形之下,葡萄牙人没有这么多资本进行大规模殖民。

问:除了是汉学教授外,您还拥有经济硕士学位,以经济角度来看,九七后的香港前途是否乐观?

答:香港的未来命运与中国大陆,特别是广东,休戚相关。而目前,中国大陆的经济发展受限于严重的官倒、贪污、乡村城市和内陆沿海差距日增,这些问题如无法解决,再加上整个东南亚受到来自美国的压力,金融危机将持续扩大。身为中国大陆与东南亚之间桥梁的香港受其牵连,也会有负面影响。如果中共放任香港自主,也就是尽量不干涉,让他们自己处理内部、社会及各项问题,那么,虽然经济成长情况或许衰退些,但至少香港还能维持一定局面。

问:一般德国民众对汉学研究,是否仍停留在“象牙塔”的印象?

答:作学问是一件严肃的事,之前要参阅许多的书,学者论述必须有凭有据,对每个观点都要负责任,不能下笔随便哗众取宠,同时愈到最后便愈冷门专精。不过,近年来已渐渐转变,学者们研究的方向有与现实结合的趋势,使一般人也能接收得到有关中国的讯息。有一天,东方文化能够在学校、社会中普及起来,不就是汉学研究走出“象牙塔”的时候?!

问:据您猜想,德国政府在拟订对华政策时,是否也会请教汉学专家?

答:偶尔会,我个人的感觉是,政府当局或经济专家很容易作出不太合宜的决定,从这点来说,他们坐“象牙塔”的情况比我们更严重。

问:西方人都有“中国人是很难了解的民族”的想法,研究汉学之后,是否有助于您了解中国人?

答:的确有帮助。不过,有时候我甚至觉得,中国人比西方人更容易了解,因为他们不太敢表现“自我”,尤其在权威教育体制下,基本上的价值观相当一致或大同小异,所以可遵循一定模式处理。比较起来,西方人过分强调个人色彩,人际关系因此显得多样化,反而棘手。当然,这只是个人观感,也可能我猜测错误。(光华画报杂志社)

(http://www.dajiyuan.com)