【大纪元2025年03月07日讯】(大纪元记者赵芬妮纽约报导)日前,《100家理发店》(Haircut 100)摄影展在曼哈顿格兰街(Grand St)上的carriage trade画廊免费对外开放。该书作者、摄影艺术家谭浩(Ho Tam)以引人入胜的方式,为读者呈现这项华人日常服务背后的故事,宛如一部唐人街的非正式游记。

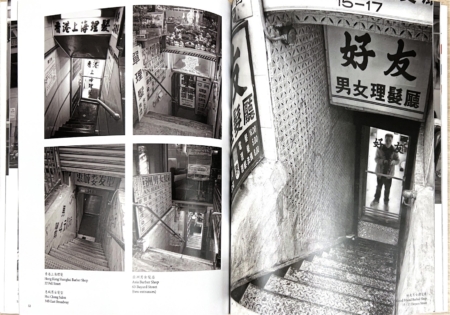

《100家理发店》于2015年出版,作者走访披露街、坚尼路、格兰街、东百老汇、市场街、Eldridge等大小街道上的100家理发店,透过影像、文字描述、访谈和地图,介绍了华人移民社区早期的支柱行业,同时勾勒出华埠移民重要产业的样貌。

“可能因为店都很小,大家只想到自己常去的那家,并不会把整个行业联想在一起。”作家、策展人、carriage trade画廊的总监斯科特(Peter Scott)谈到,理发业其实是当地非常重要的产业,“当时的资料显示,华埠的理发店数量仅次于餐馆,是第二大行业。”

最便宜价格 满足最基本需求

华埠理发店凭借最亲民的价格,吸引大量华人移民,这个产业成为支撑社区移民经济的重要一环。

华埠商改区(Chinatown BID)行政总监陈作舟说,“不同价位有不同品质,但理发是不分国籍、人人都需要的基本服务。”

他表示,早年在中国的租界,华人常为不懂中文的外国人理发,而早期华人移民来到美洲,正是靠着一把剪刀站稳脚跟,理发业顺理成章成为主要谋生方式之一。

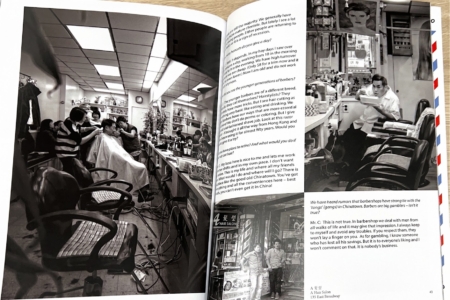

走进华埠这些理发店密集的街道,你会发现很多店面位于租金较低的地下室,这有助于业者降低经营成本。斯科特指着画廊展览的图片介绍说,理发师甚至用租来的理发椅来营业,每月缴交椅子租金,也降低了经营成本。

陈作舟还说,华人的发质往往比西方人要硬,华人理发师的技术至今仍受欢迎,他笑说,“即使加上堵车费,来这里理发还是划算的。”

自由表达与移民生活缩影

画廊的总监斯科特引用作者谭浩的话表示,“头发象征力量、自由和自我表达”,因此这本书不只是关于理发行业,更反映了华埠居民的生活样貌。

书中一位受访者是来纽约45年的理发师,他自称是本地最年长的理发师,年过七旬依然坚持为顾客理发。他不仅带来了从13岁在香港当学徒的传统手艺,也见证了华埠的变迁,“光是街上的游客就数不清,现在每天都像过年一样,以前根本没什么外地人会走进坚尼路。”

“现在的客人有“鬼佬”(外国人),白人、拉丁裔、非裔都有,不过华人还是最多的。”他说。

《100家理发店》也记录了一些店铺经营者搬到法拉盛或布碌崙日落公园重新开业,陈作舟说目前仍有几十家理发店留在华埠。

斯科特表示,carriage trade是一个非营利画廊,策划这次展览是因为这些理发店就在画廊附近,“就是把外面不同街区的历史带进这个画廊里。”

《100家理发店》摄影展以壁画形式直接呈现在画廊的墙壁上,从即日起至4月6日(周日),在carriage trade画廊免费开放,地址是格兰街277号2楼,时间为每周四至周日下午1时到6时。◇

责任编辑:陈玟绮