【大纪元2025年03月14日讯】俄乌战争自2022年爆发以来,停战谈判屡屡受挫,近期也是一波三折,而美国的角色尤为关键。关于美国在俄乌战争中应该扮演什么样的角色,网路上形成了观点尖锐对立的两派。一方认为美国应该支持乌克兰赢得反侵略战争的胜利,另一方认为,美国没有义务去支持一场不属于自己的战争,乌克兰应该割地求和。这场争论不仅关乎地缘政治的选择,更重新唤起了人们对一个古老问题的思考:公理能否战胜强权?

在国际关系中,公理能否战胜强权?不是一个逻辑学中的逻辑判断问题,而是一系列复杂的政治博弈问题。很多时候,公理和强权其实并不存在谁战胜谁的关系,而是彼此相互作用,共同推动国际秩序的变化和发展。

这里说的公理是指被多数人认可并遵循的处事规范和原则。公理的产生是为了协调人们之间的利益关系,公理所依据的处事原则更多地来自习俗、传统、法律、公共意志或强权意志,目的是使社会冲突达成新的利益平衡。公理中蕴含正义的因素,但不是正义的完全实现。

以公理和强权的关系来看,公理和强权的纠葛异常复杂。一方面是公理在很多时候也体现为一系列的强制规范,自身就带有强权性质;另一方面,国际关系中的公理(国际规则)本身就是靠国际强权制定,也依靠国际强权推行,公理和强权在国际关系领域是一体两面的表现,很难区分彼此。

公理不等同于道德 公理规范在历史上不停变动

从具体表现形式来看,公理是社会关系中一系列的公众意志、公共政策和公众行为规范以及国际关系中的国家行为规范的集合。公理表现为一些具体准则,而非抽象概念,且这些准则在历史的不同时期一直处于发展变化之中。

古希腊的大哲学苏格拉底由于在公共场合宣传辩证思维的智慧,质疑雅典的传统秩序,被视为对城邦公理的威胁,而被雅典公民大会投票判处死刑。从法律角度而言,对苏格拉底的判决是合法的;从民主体制的角度来看,是公民投票判处他死刑,代表了当时这个城邦民主共同体的大多数民意。就苏格拉底的时代而言,这次判决显然是符合公理的。

但是对今天的大多数人而言,雅典人对苏格拉底的判决是不合理的。因为当今时代尊重信仰自由和言论自由。尤其在美国,这既是天赋权利,也是立国之本,所以,苏格拉底之死不符合今天的公理。

苏格拉底的悲剧至少告诉我们一个真相:那就是公理和法律和民主意志在历史的具体条件下可能是一致的,但是公理和道德在很多时候并不一致,政治和国际关系中符合公理的行为并不意味着道德上的正确性,也即公理和正义并非等同。

再举一例,一个遵守道德的人,他不会去杀人,但是如果他参军上了战场,不杀人就违背了军队运作的公理。二战时美军和德军在战场上厮杀,双方军人中有很多都是新教教徒,《圣经》要求信徒不能杀人,但是当双方在战场上相遇时,道德戒律就只能暂放一旁,杀死敌人就成为战场生存的唯一选择。

军队中的公理之一就是朝敌人开枪,不服从这个公理显然是不可想像的,但是也有例外。根据真实故事改编的美国电影《血战钢锯岭》(Hacksaw Ridge)的主人公多斯出于对医护工作的热爱而参军,但又由于基督教信仰而拒绝拿枪,多斯因此遭受到军方指控,一度差点被判刑。后来坚持不拿枪上战场的多斯因在战场上英勇营救了75位伤兵而受到国会表彰。在这个故事里,多斯坚守了道德(只救人、不杀人),而没有认可战场上的公理(向敌人开枪),但这是极少数的特例。由于战场环境的极端性和战争规则的刚性,这种特例难以成为普遍现象。

从苏格拉底的悲剧到战场的道德困境,我们可以看到公理与道德的冲突无处不在。而历史上的国际关系在大多情况下都是通过战争来调整的,由战争中的胜者或者强者来制定国际规则,这些国际规则通常就是那个时期国际公理的体现。

可见,在社会领域的公理都是一系列的现实规则,包括国家的内部规则和国际规则,公理背后凝聚的是强大的权力因素。如法律中的公理是靠国家力量去推动的,民主制度中的公理是靠选举结果推动的,国际规则中的公理是由国际强权来推行的。也就是说,公理是社会权力驱动下诞生的一系列体制化的成果,它是社会博弈在制度层面的输出值。

国际关系领域 公理和强权一体两面

中国近代以来所经历的一切,可以帮助我们理解国际关系中的公理和强权的关系。简单举几个例子。

1918年1月美国总统伍德罗·威尔逊提出“十四条宣言”,主张民族自决、反对秘密外交、强调各国人民权利平等,并以公道原则进行议和。威尔逊的宣言及1918年底第一次世界大战协约国一方的胜利,让整个中国看到了摆脱不平等条约的曙光,中国知识界把第一次世界大战视为“公理战胜了强权”。

但是,1919年《巴黎和会》的外交失败,让中国人又悲愤“公理不能战胜强权”。事实上,中国在《巴黎和会》上未能收复青岛,并非公理和强权谁战胜谁的问题,而是我们认为的公理和国际承认的公理之间尚有差距。中国期待的“民族自决”公理被大国间的利益交换所取代。

中日《二十一条》密约中关于日本在青岛权益的条款,成为日本在《巴黎和会》上获胜的关键。当中日双方对于《二十一条》条款的争议各执一端时,美英法三大国的态度形同三位国际大法官的“终审裁决”,决定了青岛的归属。这和现代国家最高法院的判案过程是一样的,无论大法官如何判决,无论在他们心里道德和个人利益或者国家利益之间如何权衡,对于这场博弈的输出结果来说都不重要,重要的是“终审判决”的结果就体现了当时的国际公理。

1922年的华盛顿会议上,青岛又被裁决通过付费方式归还中国,这个结果依然是1922年国际公理的体现,日本迫于英美压力和国际孤立风险而选择遵循这个新公理。

1937年中日全面战争爆发后,中国大片土地迅速沦陷,中国人在基本没有外援的条件下孤独抵抗强大的日军。中国军队和日本军队的差距远远超过今天乌克兰军队和俄罗斯军队的差距,而且中国在当时国际上几乎得不到有力的外援,处境比今天的乌克兰人民更悲惨更绝望。

中国人民之所以能熬过抗日战争的艰难处境,主要得益于二战爆发和美国参战。如果没有美国参战在太平洋上抵抗日本,当时的中国仅凭自己的力量几乎没有希望战胜日本。

所以,中华民国取得抗日战争的胜利,成为联合国创始国,也非公理和强权谁战胜谁的问题,而是一群强权战胜另一群强权的问题。二战后依据战胜国利益建立起以联合国宪章为核心的国际规则,构成了当前国际公理的主要内容。

1971年10月25日联合国通过2758号决议,剥夺了中华民国在联合国安理会常任理事国的席位,由中共政权取而代之。这次表决未来会被认为是联合国史上最大的耻辱之一,但那却是1970年代国际公理的体现。联合国成员国的这次民主表决虽然合法,但却不符合道德(也不符合正义),这与苏格拉底被判死刑的道理是一致的。

可见,国际关系中并没有公理战胜强权、还是强权战胜公理的问题,国际公理本身就是由强权制定的游戏规则,它会随着强权博弈格局的变化而变化。

俄乌战争 公理与强权的碰撞和融合

那么回过头来看看当前的俄乌战争,正如当年的中国在抗日战争中必须依赖强权支援,今日乌克兰的命运同样取决于国际力量的博弈,而非单纯的公理诉求。

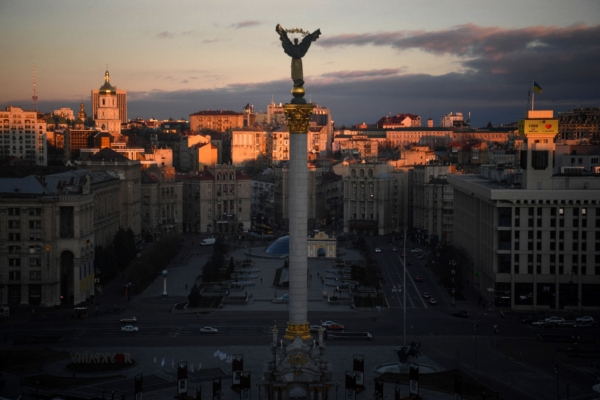

2022年2月俄罗斯对乌克兰发起的“特别军事行动”,不仅是一场军事冲突,更是一次国际公理与强权关系的现实碰撞和重新融合。在这场战争中,公理的定义因立场不同而分化,而强权的较量则直接决定了战局的走向。

从乌克兰的角度看,公理体现在对国家主权和领土完整的捍卫。乌克兰政府和民众将俄罗斯的入侵视为对国际法基本原则——《联合国宪章》所保障的主权平等与禁止使用武力——的公然践踏。

反观俄罗斯,其“公理”建立在另一种叙事之上。普京政府宣称,乌克兰的亲西方政策威胁了俄罗斯的国家安全,乌克兰要加入北约是对俄罗斯核心利益的挑衅,乌克兰境内有纳粹分子,顿巴斯地区俄裔居民受到纳粹分子的种族清洗。在俄罗斯看来,“特别军事行动”既是对西方强权的反制,也是对俄裔居民的保护(类似于越南出兵柬埔寨保护受到赤棉清洗的越南裔)。

尽管俄罗斯的这一叙事并未获国际社会的广泛认可,尽管乌克兰的反侵略战争受到国际社会的广泛同情和支持,但是俄罗斯凭借其军事优势,在战场上占据了上风。截至2025年3月,乌克兰虽在西方援助下守住了部分防线,但其经济遭受重创,人口大量流失,兵员严重短缺,即使有美国的继续军援,乌克兰也没有足够军力支撑这场战争。

乌克兰的处境与中华民国抗战早期的孤立处境不同:中国当时国力更弱,却能等待二战爆发扭转局势;而乌克兰若要击败俄罗斯,除非第三次世界大战爆发,让欧洲各国一起参战才有机会,而这正是川普政府要极力避免的危险局面。

正如前文所述,大多数情况下,国际关系都是通过战争来调整的。俄乌战争作为冷战后欧洲最大规模的冲突,不仅动摇了欧洲地缘格局,也正在重新塑造未来的国际关系。

一场反侵略战争的最根本目标是保卫自己国家人民的生命和财产安全,保护人民的自由生活。如果打赢战争可以实现这个目标,那就把战争打赢。如果战争赢不了,那麽停战妥协就是实现这一目标的最佳选择。

面对俄罗斯的军事优势,面对自己的不利处境,通过谈判达成一个长久和平协定已经成为乌克兰的唯一选项。比起国土的损失,生命才是一个国家最珍贵的所有。

川普总统深知乌克兰的悲惨处境,也极力避免爆发第三次世界大战和触发核战争的风险。因此,川普政府一上台就积极斡旋俄乌停战谈判,给俄乌和平带来了希望。

俄乌和平曙光乍现 停战后正义如何实现

3月11日,美国和乌克兰高层官员在沙乌地阿拉伯举行会谈。当天,美国国务院发布新闻稿宣布,乌克兰准备接受美国的建议,立即落实为期30天的暂时停火协议。这项停火协议若经俄罗斯同意即同时执行,美乌双方同意可延长停火期限。至此,俄乌战争算是迎来了第一缕和平曙光。

随着俄乌停战谈判的即将开启,新国际格局的逐渐形成,公理和强权的再度相互融合,相关争议也会偃旗息鼓。事实上,人们拿出公理和强权的关系进行讨论,表面上是关心谁战胜谁的问题,实质上关心的是一场战争中“正义”能否实现的问题。

正义的目标高于公理。如前所述,公理其实是一种经世致用的工具理性,是为了达成利益平衡而形成的强制性规范或公共意志。而正义是指一种符合道德的状态或原则,对正义的追求才能体现人们在正与邪、善与恶中的价值选择。

可以说,所有的反侵略战争本身就具有正义性,是对正义的维护。乌克兰显然是这场战争中的正义一方,对被侵占国土的追讨也是乌克兰在停战谈判以及和平实现后矢志不移的追求。

乌克兰在目前的谈判中处于劣势,将不得不做出重大妥协,如果能让更多俄占领土被国际托管,为日后讨还留下空间,就是乌克兰在谈判桌上所能争取到的最大利益。而要实现这个目标也需要川普政府的大力帮助才能达成。

正义的实现需要时间,更需要国家实力的增强。俄乌停战后,乌克兰可以利用美国和西方援助大力恢复经济,并将更多资金用于国防建设,打造出欧洲一流的军力,为日后有机会逃回国土增加谈判筹码。

同时,普京对俄罗斯的统治并不会长久,如果普京下台或者普京因健康原因不能继续执政,俄罗斯的强权政治就会瓦解,届时如果有更温和的俄罗斯政府上台,乌克兰通过谈判继续讨回国土就有了更大的回旋空间。

人们经常说,正义可能会迟到,但不会缺席,以此表达人们对正义理念的信守和追求。在国际政治中,我们应该坚守正义的信念,无论天长地久。

作为联合国四大创始会员国的中华民国,在1971年被非正义的“合法形式”驱逐出联合国,在长达半个世纪以上的时间里,国际公理只承认中共强权为中国,而将真正的中国(中华民国)放逐国际社会之外,成为国际关系中的孤儿。

但是国际公理随着国际格局的变化也会改变,中华民国所坚持的正义也正在到来。美国国务院近期将中共国的国号从网站上除名,而以中国代之,这被外界解读为川普政府将不承认中共国是中国,将中共和中国区别开来。或许中华民国回归联合国重获中国身份的那一天已经不远了。

责任编辑:连书华