老子《道德经》说道:“三十辐共一毂,当其无,有车之用。埏埴以为器,当其无,有器之用。”

当我们拿取三十根辐条,连接车毂和轮圈,里面交错出的“空间”,使得车子得以往前推进,产生实际的效用,可以供人驾驶、搭乘,或是载运物品。

当我们以水和土,再捏塑成各种陶器,因为捏出了“中空”的地方,可以成为品茗的茶具、盛物的器皿、空间的摆饰、饮食的锅碗瓢盆,演绎出无上的妙用。

因此,如果车轴里面没有空间,车子怎么样都动不了;如果器皿没有捏出中空之处,什么东西也装不下……。一切“有”的便利与美好,都源自“无”的形而上追求。竹编花器,亦可作如是观。

▲无竹令人俗,有竹得大用

“水能性淡为吾友,竹解心虚即我师。”(唐‧白居易《池上竹下作》)竹子,因为中空不俗,所以显现莫大的用处。翠竹虚心,像是一名人生智者,在漫漫人生长路上踽踽独行,引领我们看见它的形象,也窥见它的内里。

竹,多年生植物,属禾本目禾本科,竹亚科(Bambusoideae)植物通称,也是禾本科唯一具有乔木形态的类群,竹子可说是一种巨大的“草”,以匍匐于地底的根茎成片生长,不具备年轮。

说起竹的历史,既长且远,种类亦繁多,一字排开就有楠竹、水竹,紫竹、慈竹、龟甲竹、孟宗竹、桂竹、长枝竹、麻竹、刺竹、绿竹、长枝竹、小琴丝竹等等,竹的制品遍及日常生活、休闲活动、音律算数,可说无所不包,举凡竿、竽、笛、箫、笥、笈、笃、笕、笔、笺、笙、筑、筛、符、笨、筐、筋,筒、笼、签、管、算、篇、篱……,洋洋洒洒就有这么多。

竹之美,在于卓然高挺的劲节;竹之用,在于可刚可柔的韧性。

上古民歌总集的《诗经》里面,不只以翠竹赞美德行,还听得见、看得见民间已有许多竹制物品(筐、席、彤、管、箦、簋、笾),像是――“我心匪席,不可卷也。威仪棣棣,不可选也。”《邶风‧柏舟》

“瞻彼淇奥,绿竹如箦。有匪君子,如金如锡,如圭如璧。”《卫风‧淇奥》

“于,我乎!每食四簋,今也每食不饱。于嗟乎!不承权舆。”《秦风‧权舆》

认真研索“竹迹”的历史记录,最早现踪的时间点,可追溯自旧石器时代晚期、新石器时代早期的简易工具。竹子富有弹性和韧性的特性,被运用作为编制器皿的材料――生活中的“用”,出土的竹编遗物,有篮、篓、簸箕、竹席、谷箩等,编出人字纹、梅花眼、菱形格、十字纹等各种花纹――工艺上的“用”,相当美丽多元。

当时更以竹藤编制的篮筐作为模型,外头糊上泥巴、黏土制成陶坯,形成竹器纹饰的印纹陶器,也是最早的陶器发明。

一路再到殷商、春秋战国到唐宋,竹子编织技法越见精巧,结合彩饰、丝绸、漆器、绘画等,有的制成小孩的玩具、食器、画盒,更有因应节庆的花灯、祭典活动上的龙身装饰,就是用竹丝扎成片……,随着时间演进,不只摸索出实用的多样性,还开创出缤纷且繁丽的工艺水平。

竹从生活用品的演化过程中,因为竹子素来被文化雅士视为谦虚、闲适、隐逸、高风亮节的内涵与象征,历代各朝诗人喜爱赋诗赞颂它――“露涤铅粉节,风摇青玉枝。依依似君子,无地不相宜。”(唐‧刘禹锡《庭竹》)“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”(清‧郑板桥《竹石》)

宋代苏东坡称竹子为“君”,说道:“食者竹笋,居者竹瓦,载者竹筏,炊者竹薪,衣者竹皮,书者竹纸,履者竹鞋,真可谓不可一日无此君也。”竹笋可食、可入菜,亦可做柴火、船筏、鞋帽、器物、家具、建材,甚至是衣服、书写工具等,几乎和一个人的日常起居息息相关,无怪乎大文豪在《於潜僧绿筠轩》吟咏:“宁可食无肉,不可居无竹,无肉使人瘦,无竹使人俗。”以实际行动证实“竹子有大用”的真谛。

▲四艺传东洋──茶道、香道、花道、竹道

南唐李后主每到春天便将宫中的梁柱窗壁、柱拱阶砌,都插上筒花,称其为“锦洞天”,可知距今一千多年前,开始运用竹筒花器做壁挂或悬吊的装饰,为插花史开创崭新局面;而当时宋人所讲的“四雅”,即是点茶、焚香、插花、挂画。

吴自牧仿《东京梦华录》的体例写出《梦粱录》,记载南宋当时各种的民情风俗:“烧香点茶,挂画插花,四般闲事,不宜累家”,透过视觉、嗅觉、味觉、触觉,呈现出宋代文人的雅事与生活。

现代人亦想要那份怡然的情境――焚上一缕氤氲熏香,意境高远,随着不断飞绕的白烟,带走俗世牵挂,纾解人间烦忧。

泡上一壶沉香好茶,款待知交故友,远来是客,近悦是宾,在煎水、点茶、品茗之间,仿佛神游了一场黄粱好梦,也感悟了人生。

雅致的花器,插上一盆,富含禅意的线条,花的气味悠然,美的氛围可赏,在现代高级会所成了必备的妆点。

说到底,竹编花器仍是“四雅”间不可或缺的存在,插花时要留意可与之匹配的盛花容器,焚香、品茗、赏画时,盛放香、茶、糖、木炭与书画的器皿、画盒等,都是由竹编材料所制成,竹编工艺无疑具有画龙点睛之功。

回溯整个艺术胜景,奠基自唐宋强盛之际,军事、科技、政治、经济、外交、文学均盛极一时,进而造就文化百花齐放的黄金时期。

也约莫在唐宋时期,这样热闹纷呈的艺术盛景、美学盛宴,吸引无数异国使者、僧人、留学生的争相到访,包括一批批日本派遣来唐朝的官方使节们(遣隋使、遣唐使等)而逐渐东传,更是华夏文化在东洋传播达至鼎盛的关键。

正所谓“一艺一世界,一器一人生,尽在往来之间”,其中传入的不只是有形的器物,瑰丽繁华的锦袍之外,还包括“四雅”和竹编工艺的文化内蕴,于此日本僧侣雅士在禅院内煎茶品茗、佛前供花燃香,蔚然成风。

从大量吸收唐风、模仿唐物,再到美学创新,这些艺术形式与内涵,进一步在日本发扬光大,而自成――茶道、香道、花道、竹道。于是,中华文化激发了日本竹艺匠人、竹编工艺的蓬勃发展,竹器的编织史在此繁衍出亲属及学徒技艺的“花器系谱”。

至此,竹编工艺技术越加圆熟,名家辈出,留下了细腻雅致的美学杰作。

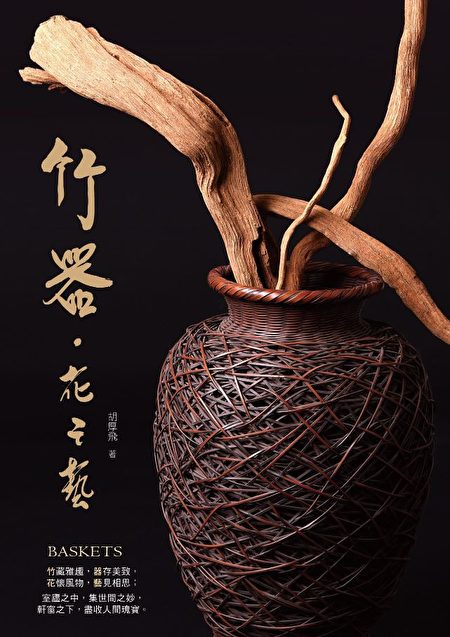

如今,当我们想要欣赏这些竹编艺术精品,不再需要飘洋过海了,现在藉由《竹器‧花之艺》这套雅艺藏品,把这些用心打磨的工艺呈现在此,带你穿越千年时空,再次领略“竹心中空,有器之用”的繁盛与美好。

(网站专文)

(本文摘自《竹器‧花之艺》,博思智库出版)

责任编辑:曾臻#