【原文】

bǔ shāng shòu guò,bó yù zhī fēi。

卜商受过,伯玉知非。

ㄅㄨˇㄕㄤ ㄕㄡˋㄍㄨㄛˋ,ㄅㄛˊㄩˋㄓ ㄈㄟ。

卜商受过,伯玉知非。

【注释】

(1)卜商:字子夏,春秋时代卫国人,孔门十哲之一。小孔子四十四岁,勤奋好学,与子游被孔子誉为文学第一,并称“游夏”。孔子去世后,子夏离开鲁国到魏国西河(黄河西岸地区,今属陕西)讲学,弟子众多,儒家重要经典多由他和弟子整理成定本。知名弟子有魏文侯、田子方、段干木、李克(悝)、吴起等,后来魏文侯置博士官,是以国力推行孔教之始。

(2)受过:接受责难。

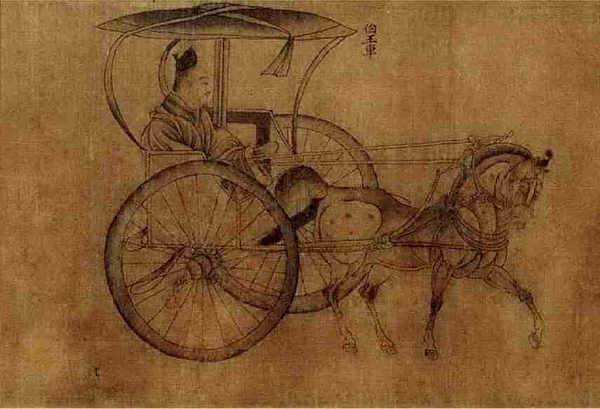

(3)伯玉:蘧瑗(qú yuàn,ㄑㄩˊ ㄩㄢˋ),字伯玉,春秋时代卫国大夫。其品德高尚,以贤德闻名,曾事卫国三公(献公、襄公、灵公)。孔子与他相交深厚,几次到卫国,多居伯玉家中。

(4)知非:反省过失。

【语译】

子夏接受曾子的指责而坦白认错,蘧伯玉五十岁时,能记得自己四十九年来的错误。

【人物故事】

子夏

《礼记‧檀弓》记载,子夏(卜商)因丧子而哭瞎了眼睛。曾子前来慰问说:“我听说要为朋友失明而哭泣。”曾子哭,子夏也哭,并说:“天啊!我无罪呀!”曾子愤怒的说:“卜商,你怎会无罪呢?我和你侍奉孔夫子在洙水和泗水之间,你退而终老于西河之上,使西河百姓把你比作孔夫子,这是你的第一条罪;父母过世,百姓没听到你有何特异之处,这是你的第二条罪;儿子死了,你哭瞎了眼睛,这是你的第三条罪。还说你如何无罪吗?”子夏丢下手杖而下拜说:“我错了!我错了!我离群索居也已经太久了!”

蘧伯玉

蘧伯玉是卫国有名的贤臣,孔子曾称赞其“力求寡过”;蘧伯玉五十岁时,能记得自己这四十九年来犯过的错误,明唐伯元《礼篇》记载,有一回,卫灵公和夫人南子夜间闲坐,听到车声辚辚作响,到了宫门就停了。南子说:“此人必是蘧伯玉。”卫灵公说:“如何得知呢?”南子说:“按照礼制,乘车时经过国君宫门要下车步行,见到君主驾车的马要手倚车前横木俯身敬礼,表示对君主的尊敬。君子不因身处暗处就堕落了品行。蘧伯玉是位贤大夫,礼敬君上,此人必不会因为隐蔽昏暗就废了礼制。”卫灵公派人去问,果然是蘧伯玉。

【说明】

子夏疼爱儿子,丧子的哀伤甚至超过丧亲,因而被曾子所诟病。其实人死不能复生,节哀顺变还是较为正确理智的做法,而子夏被指正能勇于认错,也很可贵。

蘧伯玉光明磊落,不欺暗室,不因为在没人看见的地方,而有所欺瞒。《孔子家语》记载,卫国大夫史鱼,劝卫灵公进用贤人蘧伯玉、罢退佞臣弥子瑕,卫灵公始终不听劝告。史鱼死前告诉儿子:“生而不能正君,则死无以成礼。”交代儿子不以礼制安葬他,而暴尸窗下以“尸谏”国君。卫灵公见此深受感动,进蘧伯玉而退弥子瑕。

──转自正见网

(点阅【龙文鞭影】系列文章。)

责任编辑:王愉悦