媲美米开朗基罗《大卫》:巴洛克艺术家吉安‧贝尼尼

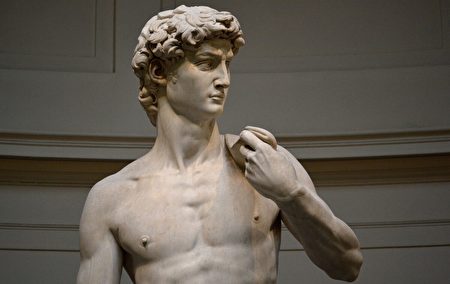

如果说像米开朗基罗这样才华洋溢的艺术家创作出如此完美的雕像作品《大卫》(David)属百年难得一见,那么《大卫》发表120周年后能再次见证如此伟大作品可说是艺术史上绝无仅有之事了。这是艺术史上头一回,也许是最后一次,有一位艺术家在雕塑和各式艺术媒材运用上竟能媲美文艺复兴巨擘米开朗基罗。那就是1624年,艺术家吉安‧洛伦佐‧贝尼尼(Gian Lorenzo Bernini)将自己创作的《大卫》雕像公诸于世。

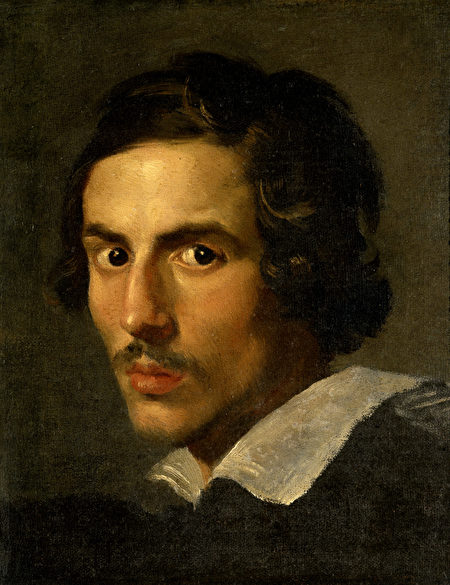

贝尼尼出生在1598年,受益于与生俱来的天赋与卓越的艺术基础,他的父亲彼得罗(Pietro)是当代优秀的雕塑家。彼得罗和米开朗基罗一样来自意大利佛罗伦斯,也在那里学习手艺。1606年,他搬到罗马履行教宗的委托,从此在那度过余生。

17世纪的罗马是年轻的贝尼尼接受艺术教育的理想场所。一个世纪以前,文艺复兴时期的许多大师仍在不断精进自己的技术,从发掘出的古文物中学习,并创作出能为下一代大师树立榜样的作品。到了贝尼尼的时代,这些作品俨然已是艺术经典中的顶级之作。

而且有越来越多艺术家以文艺复兴为基础,从事创新和原创的创作,而不只是模仿早期的作品。如卡拉瓦乔(Caravaggio)和鲁本斯(Rubens)的画作之精湛,甚至能与文艺复兴时期的大师媲美。在雕塑方面,米开朗基罗则一直是独傲群雄,直到贝尼尼出现。

用教宗保罗五世(Pope Paul V)的话说,艺术家和赞助人很快就将贝尼尼视为“他们那个时代的米开朗基罗”(the Michelangelo of his age)。红衣主教马菲奥‧巴贝里尼( Cardinal Maffeo Barberini),也是后来的教宗乌尔巴诺八世(Pope Urban VIII),甚至考虑雇用这位19岁的神童来完成一件米开朗基罗本人未完成的雕塑。在此之前根本没人敢这么做。遗憾的是,我们并不知道这座雕塑是什么,或者贝尼尼是否已将之完成。

假使贝尼尼真的完成了这座雕塑,那么这会是一件特别有趣的事,因为不仅是两位伟大艺术家联手创作,更是因为两人之间独特的差异。两位艺术家的审美天赋相近,都能赋予石头生命力,把肌肉和布料的柔软与韧性表现的栩栩如生。贝尼尼除了参照罗马的许多米开朗基罗的雕塑,包括《圣殇》( Pietà),他的风格也受早期巴洛克画家影响,尤其是卡拉瓦乔。

两座《大卫》雕像

文艺复兴古典艺术派以米开朗基罗和拉斐尔为代表,他们在情感的表达上倾向理智和内敛;而属巴洛克艺术派的卡拉瓦乔和贝尼尼,则倾向表达强烈的情感。在叙事作品中,古典主义者描绘的人物状态着重在动作发生前或后的片刻;巴洛克艺术家通常喜欢以戏剧性的动作表现人物的状态。

古典派和巴洛克派在描述早期宗教和历史人物的差异甚至更为明显。古典主义艺术家会用完美身材的人物来比喻道德高尚,以这个人物作为道德原型的主题。巴洛克艺术家则着重以个体为主题,试图精准地捕捉人物的情感瞬间。

尽管贝尼尼和米开朗基罗的《大卫》雕像,两者的美感不相上下,却依然体现这种对比。米开朗基罗的《大卫》是静态的,肌肉线条遵从希腊罗马的完美观念,象征英雄主义。然而贝尼尼的《大卫》身材略显矮小,呈运动状态。他边跑边用投石带投掷石头,扬起的头发意谓着他利用背后吹来的逆风好让石头飞得更远。他表情专注、意志坚定,也许还有些克制住的担心。

贝尼尼和卡拉瓦乔

贝尼尼的《大卫》雕像与卡拉瓦乔的画作《手提歌利亚头的大卫》( David With the Head of Goliath)两者的相似处与两座《大卫》雕像间的差异,同样受人瞩目。卡拉瓦乔的这幅画表现的是歌利亚被(大卫)杀死后不久的场景,画里大卫的脸部表情像是松了一口气,而且精神抖擞。大卫看起来甚至就像是把歌利亚的头往上提起一般,不是拎着静止不动。这种画面给人的印象与卡拉瓦乔大部分作品的表现一致。如果两人在捕捉动态上大致符合巴洛克艺术的轮廓,那么进一步比较两位艺术家的作品,不同之处就会变得更加清晰。

卡拉瓦乔的画作《亚西西圣方济各神魂超拔》(Saint Francis of Assisi in Ecstasy)和贝尼尼的雕塑《圣特雷莎神魂超拔》(Ecstasy of Saint Teresa)是两个主题相似的作品。这两幅作品描绘了圣徒在天使面前“神魂超拔”(译注1)(ecstasy)的画面,都表现了强烈的情感特质,只是卡拉瓦乔选择表现“温柔”,而贝尼尼则突显“强烈的戏剧张力”。圣方济各接受圣痕(the stigmata)的异象(译注2),一位天使在他的两手、两脚和靠近心脏部位出现五处伤口,象征基督当时手脚被钉在十字架上遭长矛刺穿的部位 。圣特蕾莎的异象是一位天使反复用长矛刺向她的心脏。

卡拉瓦乔杰出的艺术才华相较于贝尼尼经常被遗忘却出色的画作,两者竟也非常相似。卡拉瓦乔的作品《圣彼得和安德鲁的召唤》(The Calling of Saints Peter and Andrew)和贝尼尼的作品《圣安德鲁和圣托马斯》(Saint Andrew and Saint Thomas)可能会被人误认为是出自同一位艺术家的作品。两幅画对人物特写和头发细节都同样以自然主义风格描绘,色彩柔和、明暗色调呈戏剧性对比(tenebrism)等相似技巧。

尽管贝尼尼在绘画上承袭卡拉瓦乔的风格,但大家总是拿他与米开朗基罗相比。 米开朗基罗和贝尼尼都是历史上最伟大的雕塑家,也是唯一在建筑、绘画、雕塑这三个艺术领域都获得至高成就的知名艺术家。综观艺术的高度、成就的广度与才华而言,贝尼尼可说是米开朗基罗唯一的继任者。

注释:

1.神魂超拔(Religious ecstasy)是一种意识状态的改变,特征是外在意识大幅减少,而内在心理和精神意识增强,常常伴随视觉和精神上的愉悦。

2.异象(vision)指从神而来、特别的启示、启发、揭示。

原文:Michelangelo’s Baroque Rival: The Moving Sculptures of Gian Lorenzo Bernini登于英文《大纪元时报》。

詹姆斯‧巴雷塞尔(James Baresel)是一位自由撰稿人,替多家期刊撰写文章,包括:美术鉴赏家(Fine Art Connoisseur)、军事史(Military History)、克莱蒙特书评(Claremont Review of Books)和新东欧(New Eastern Europe)等。

本文仅代表作者个人观点,不一定反映《大纪元时报》的立场。

责任编辑:茉莉◇#