【大纪元2023年04月22日讯】(大纪元记者林慧真香港报导)香港大学李嘉诚医学院利用人呼吸道类器官模型,评估Omicron BA.5及其它变异株在人体呼吸道细胞中感染和复制能力,揭示了BA.5变异株超强感染性和传播能力的机制,研究结果已发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)。

高传染性的Omicron,相比之前的新冠变异株更容易逃避抗体的中和,导致免疫逃逸,从而增加在免疫人群中感染或再次感染的机会。科学家们思考,新冠病毒在演变过程中,是否强化了其在人类呼吸道细胞内生长复制的能力,导致传播能力增强?Omicron变异株是否已适应了人类呼吸道细胞?

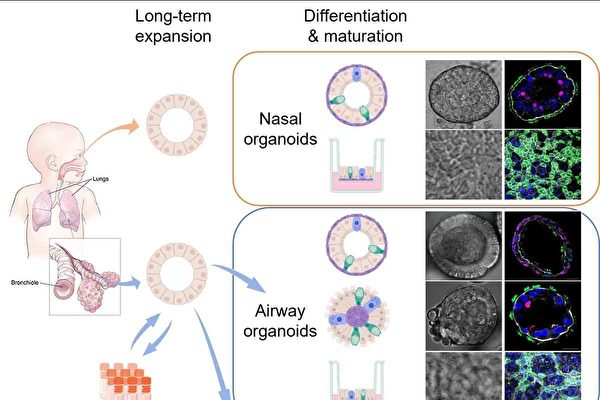

为解开此疑题,港大医学院周婕博士及袁国勇教授团队,与荷兰Hubrecht Institute的Hans Clevers教授合作,建立了全球首个源自肺成体干细胞及鼻腔细胞的呼吸道类器官培养系统。团队将长期扩增培养的类器官诱导分化, 建立了成熟稳定的鼻粘膜、气道和肺泡类器官,成为研究呼吸道生物学,包括COVID-19在内相关疾病的最佳工具。

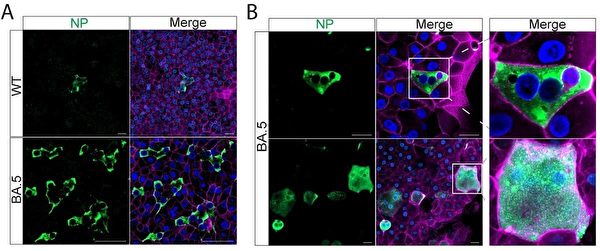

团队在气道类器官及鼻粘膜类器官中研究原始病毒株(WT)、两种Omicron变异株B.1.1.529 和BA.5的感染和复制情况。结果显示,BA.5感染类器官后产生的病毒滴度比WT和B.1.1.529更高,达到与造成流感大流行的甲型流感病毒 H1N1 (H1N1pdm)相当的复制能力。

团队又将病毒感染后的类器官进行了免疫染色和共聚焦成像,结果显示BA.5感染的鼻粘膜和气道类器官中,病毒阳性细胞的数量明显比B.1.1.529和WT增多。亦发现BA.5 感染后的气道类器官和鼻粘膜类器官可以形成典型的多核合胞体,而WT 和 B.1.1.529 的感染并不能产生合胞体。

团队总结说,BA.5的高感染效率和融合活性,使人鼻粘膜和气道细胞形成合胞体并促进病毒的扩散,从而显着增强了感染力和传播力。

责任编辑:郑桦