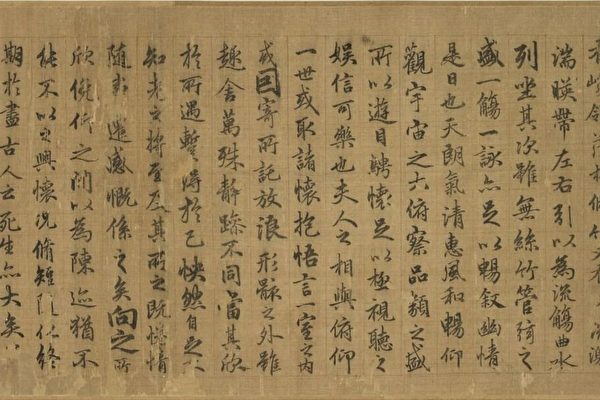

公元353年(晋穆帝永和九年)黄历三月初三,王羲之在会稽山阴的兰亭,与名流高士谢安、孙绰等四十一人举行风雅集会。与会者临流赋诗,各抒怀抱,抄录成集,大家公推此次聚会的召集人,德高望重的王羲之写一序文,记录这次雅集,即《兰亭集序》。

《兰亭集序》在文学史上有极高的地位,在书法上更是达到了一个无法超越的巅峰。

我们都知道王羲之是一位伟大的书法家,其实他还是一位道士。“世事张氏五斗米道,又精通书道。”(《晋书‧王羲之》)王羲之的大家族历代都是虔诚的道教徒,信奉的是张道陵天师创立的天师道。《潜夫论》记载“因氏王氏,其后子孙,世喜养性、神仙之术。”王羲之常常“与道士许迈共修服食,采药石不远千里,遍游东中诸郡,穷诸名山,泛沧海。”他的书法也受到道教文化的影响,闲暇之余王羲之也会抄写道教经书,最让大家熟知的便是《黄庭经》,所以从修炼的角度来解读这篇《兰亭集序》就是顺理成章的了。

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹;又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

是日也,天朗气清,惠风和畅,仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

这两段文字比较直白,不难理解,但有一点是常人中的解读所没有认识到的,兰亭及周围环境的确很优美,一般人到此也会感到身心愉悦,但仅此而己。而王羲之和这些名士都是修道人,大家实际是在一起切磋修炼的体会,彼此根基都很好,其中不少人天目开到了一定层次,能看到、接触到许许多多在同样环境中常人看不到、接触不到也接受不了的东西,才能做到“仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也”的境界。

夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,曾不知老之将至。及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。向之所欣,俛仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。况修短随化,终期于尽。古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

这从修炼的角度很好理解,说白了就是常人所执著的名利情都是不长久的,不可能是永恒的,一旦失去便会感叹。

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔。悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。

这一段的关键是“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,庄子在《齐物论》中阐释了这样的观点:方生方死,方死方生。人死了元神不灭,进入轮回,又有一个新的生命产生,从修炼的角度很好理解,王羲之本人是道士,熟读老庄,不可能不明白,他为什么会这么说呢?其实他想表达的意思是只有真正的修炼才能摆脱轮回,达到生命永恒的美好,而修炼的路又很难很难,作为一个执著满身什么都放不下的常人要想达到这个境界是不可能的,是“虚诞”,是“妄作”。

人总是感慨人生无常,寻找生命永恒之路,可又放不下常人中的种种执著,从古到今都是如此。王羲之用文学的手法讲出了这一点。

《兰亭集序》和一般流传下来的名篇有一个很大的不同的特别之处,就是他的书法美到了极致,美到令人屏息。美在书法章法、美在书法结字、美在书法笔法,合在一处,融为一身全部展现在这件书法上,被称为“天下第一行书”。世人常用曹植的《洛神赋》中的:“翩若惊鸿,婉若游龙,荣曜秋菊,华茂春松。髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。”(《文选》)来赞美王羲之的书法之美。

具体在这里就不多谈了,要说的是《兰亭集序》是王羲之在一种醉的状态下写出来的,他自己也说再也写不到这个水平。从修炼的角度看很明显,有神助,才能有这个水平。

书法这种艺术形式也是和天上有对应的,能在人间流传也是神为了丰富人这一层的生活,同时给人返本归真的一种点化,所以必须把非常高水平的作品留在人间,王羲之就是这样一个被挑选的生命。当然不单是书法,其它很多的艺术形式也是如此。

在另外空间看任何艺术作品都是活的,这篇《兰亭集序》看上去是一篇书法,在深层空间看却是一层很高层次的天,这层天的结构非常精妙,里面有许多亭台楼阁,还有许许多多的龙、凤、飞天等高级生命,所以表现在我们这个空间使人感到极美,也是因为人带有在高层空间的记忆才能领会到,当然随着人的本性被各种执著欲望越来越湮没,能够真正欣赏的人也越来越少。

——转自正见网

责任编辑:李梅#