明朝英宗年间有一位很得民心也很有名气的大臣陈镒,他是江苏人,他的来历还真不简单。这得先从《庚巳编》记载的一则故事说起。

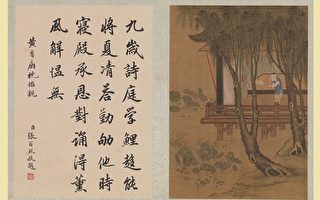

陈镒的父亲陈孟玉为人诚实厚道、朴实善良,乡里人都称他为“善士”。他还特别爱惜物力,从不糟蹋东西,甚至连掉在地上的食物都不愿浪费,都要拾起冲洗之后再吃。一天夜里,陈孟玉梦见有神对他说:“你为人如此善良,当获福报。我是梓潼神,将降生到你家为你光耀门楣。现在在胥门线香桥某人家楼上,有我的神像。某家并不供奉,希望你快点迎回家。”

陈孟玉从梦中醒来后,将梦告诉了妻子。没想到妻子也做了同样的梦。这显然不是巧合了。于是他们马上去拜访梓潼神说的那户人家,那家主妇将他们带到楼上,果然壁挂神像上已落上了灰尘。他们请求将神像拿到自己家里,对方同意了。

将神像拿回家中后,陈孟玉夫妇将其擦拭干净,稍加装饰,供奉十分虔诚。不久后,陈孟玉的妻子有了身孕,之后生下一个男孩,这就是一代名臣陈镒。

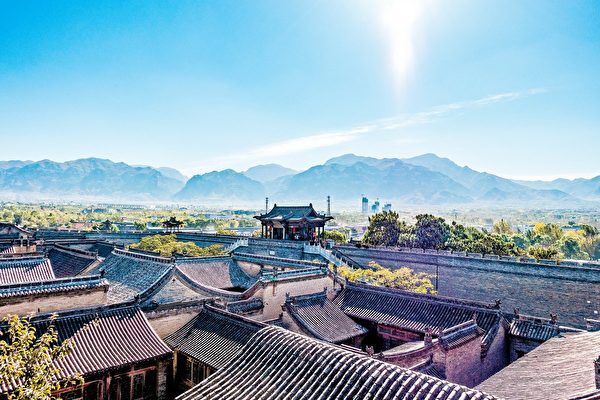

明朝永乐年间,陈镒考中进士,之后步入仕途,先后任湖广、山东、浙江等地的副使,声誉很好。他为官一向看重百姓疾苦,最为人所称道的是他三次镇守陕西,前后共十多年,期间他用自己的方式解决了陕西的饥荒问题,深得民心。

1435年,9岁的明英宗即位,太皇太后辅政,任用清明能臣,为人笃厚平易的陈镒升任为右副都御史,与都督同知郑铭镇守陕西。当时,北方很多饥民为了生存,都跑到其它有粮食的地区生活,陈镒从大名府(今属河北)出来,沿途遇到很多这样的饥民。他遂上疏陈情,英宗随即下诏免除了当地的赋税徭役。

到陕西上任一年后,陈镒上奏说陕西因为战事,百姓被繁多的供给所困,因此希望请求全部停免摊派征收粮食等。诏令同意。

1437年五月,因为治理有功,陈镒受到英宗下敕书褒奖,他还受命巡视延绥、宁夏边防。他每巡防一处,都如实上奏军民之事,供朝廷决策。

在其所辖的六府闹饥荒时,陈镒请求发仓米赈济。英宗也听从辅臣的建议,推行救荒政策。陈镒利用这个契机,上书请求把救荒政策在所有边区实施,如此一来,边疆地区都有了自己的储备粮。

在陈镒驻守陕西近七年后,即1441年,英宗考虑到陈镒十分辛劳,遂命大臣王翱先去替换他,并让两人轮流负责驻守,一年更换一次。第二年,王翱调到辽东,陈镒又去陕西镇守。满一年后他应当和王翱更换,但陕西人舍不得他离去,纷纷请求他留任。其后诏令仍让他留任。

陈镒驻守陕西这些年,竭尽所能为百姓做事。他促农耕、济贫困、减赋税、广积粮,使得当地粮仓储满粮食,有军卫的地方足以支用十年,没有军卫的地方则可以支用百年。这么多粮食储存时间长了,难免陈腐,丢掉了又很可惜,陈镒于是上奏请求每年春夏之时,将粮食拨给官军做月饷,不再发钱钞。英宗予以批准。

1444年春,陈镒升为右都御史,仍镇守陕西。彼时当地发生饥荒,陈镒请求减免赋税十分之四,其它的则米布兼收,以减轻百姓负担。因为灾异频繁,他上奏二十四条安抚军民的建议,大多经朝廷讨论通过后实行。

当时瓦剌部的也先逐渐强盛起来,还设置了甘肃行省之名。陈镒马上上报朝廷,请求严加防备。后来,朝廷命他与靖远伯王骥巡视甘肃、宁夏、延绥边防事务,让他们看情况处理。

陈镒还曾注意到襄阳、汉中一带流民啸聚生事,他上书建议河南、湖广、陕西三司官员前去抚恤,朝廷同意,但当地官员却不以为然,没有去做,结果成化年间,河南出现叛乱,人们这才想起陈镒的先见之明。

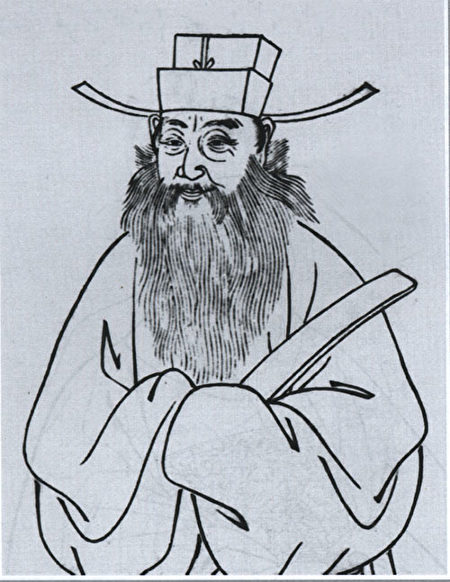

1449年,明英宗在太监王振的怂恿下征讨瓦剌被俘,郕王朱祁钰监国。陈镒联合其他大臣在朝廷上弹劾王振,因王振已死于战事,王振的侄儿王山被诛杀。此后,在也先进犯京城时,受大臣于谦的推荐,陈镒出京巡抚京郊一带。也先败退后,陈镒被召回,升为左都御史。

1451年,陕西又发生饥荒。当地有一万多名军民一起向官府陈情,说:“愿得陈公活我!”地方官上报给朝廷,代宗又命他出镇陕西。至此,陈镒三次镇守陕西,前后十余年。陕地百姓非常爱戴他,像尊敬父母一样尊敬他,称他为“黑胡爷爷”。

每次陈镒回京,百姓们总是堵在道中,围着他的车子哭泣,不想让他离开。而每次听说他回来,欢迎的人群百里不绝。陈镒之得军民之心,前后镇守陕西的无人可及。

1452年,陈镒再次被朝廷召回,加封为太子太保,与王文一起掌管都察院。第二年秋,陈镒因病卸任。1456年三月,陈镒去世,朝廷追赠太保,谥“僖敏”。代宗命有司代为致祭,并为其营造坟墓。

作为一代名臣,很多名家对陈镒的评价是很高的,如明初《元史》纂修官王锜评价道:“寿考令终,天之福善人从可知也,若其忠鲠在朝廷,恩惠在西陲,自有国传。”

《姑苏志》记载说,陕人非常感谢陈镒的恩德,很多人家供奉其画像,将他奉为神明,还说遇到干旱和下雨生病时都对着画像祈祷,多有应验。冥冥中这似乎印证了陈镒乃神仙转世的说法。

参考资料:

《庚巳编》

《明史》

责任编辑:李婧铖 @*#