明朝中叶后,因为经济的发展,百姓生活富足,也有了更多的闲情享乐。彼时戏曲小说大为流行,而为了吸引读者、增加销路,有的小说中加入了情色描写或主要描写情色,比如《西厢记》、《金瓶梅词话》等。据历代禁毁书目所载,这类小说大概有一百五十到二百种,而作者大多并不可考。这些淫书的流传,着实是害人不浅。

清朝建立后,从康熙帝到同治帝,都曾不止一次严敕有司查禁这类小说,规定:“违者治罪,印者流,卖者徒。”“如仍行造作刻印(淫书)者,系官革职,军民杖一百、流三千里,市卖者杖一百、徒三年,该管官不行查出者,初次罚俸六个月,二次罚俸一年,三次降一级调用。”

除了朝廷严加查禁外,民间也有一些有识之士意识到了淫书的危害,他们看到这类书籍就销毁。如清中叶有位叫石韫玉的人就是如此。

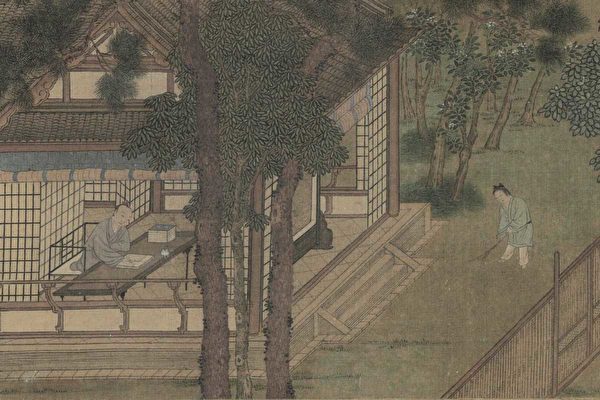

石韫玉(1756—1837),字执如,号琢堂、独学老人等,苏州府吴县人。十四岁时,曾居住在表兄、苏州藏书家黄丕烈家中。四年中,他读遍了所有黄家藏书,并与表兄结下了深厚的情谊。这段岁月,也让他萌发了对书籍收藏的兴趣爱好。

乾隆三十九年(1774)十九岁时,石韫玉赴金陵(今南京)参加省试,在金陵书市购得《史记》一部,大喜,回家后,每天躺在床上读之,乐而忘疲,往往读个通宵达旦,他花了三个多月将其读完。其后他的藏书越来越多。

不过,他对淫词艳曲等书深恶痛绝。他专门在家中设置了一个焚烧炉,名曰“孽海”,凡是看到淫词艳曲坏人心术与诋毁名教的书籍,他就买回家,都扔到炉中烧毁。如此烧了十几年。陈康祺在《郎潜纪闻》中说“韫玉以文章伏一世,其律身清谨,实不愧道学中人”。

乾隆五十五年(1790)恩科,石韫玉考中状元,从此进入官场,先后任福建乡试正考官、重庆府知府,最后官至山东按察使。清代文学家、曾做过知府的梁恭辰认为这是他烧淫书、积功德所致。

嘉庆十二年(1807),石韫玉卸下官职回到故里,因他对书目学、方志学、校勘学、金石文字学都有相当深入的研究,所以主修《苏州府志》160卷,府志保存了许多重要的历史资料,后人称该书为“善志”。

石韫玉在苏州市饮马桥附近的金狮巷的家中有一座藏书楼,名为“独学庐”,嘉庆十七年(1812)筑独学庐时,藏书已超过二万余卷,至道光二年(1822)筑另一座藏书楼“凌波阁”时,已增至三万卷。等到他编撰《凌波阁藏书目录》时,其藏书已增至四万卷,可谓十分丰富,而他依旧对淫词艳曲坏人心术之书毫不手软。

与石韫玉烧淫书得福报类似的,还有扬州王姓书生。《耳邮》卷四记载了这样一个故事:扬州王生,平素为人刚正,如果听到非礼之言,则马上掩耳离开。如果看见淫书淫画,哪怕是别人的,他也要夺过来烧掉。

光绪二年(1876)秋,王生打算去参加省试,但却苦于囊中羞涩。他向一些朋友借贷,也没有结果,因此怅然返家。返家途中,忽见地摊上摆着一本书,他拾起一看,原来是《金瓶梅》。他大怒道:“这种书还公然出售,岂有此理!”幸好他身上还有一些铜板,他遂将书买下。

回到家中,王生让妻子取来火盆,正打算将书扔进去,忽然有一张纸从书页中滑落,原来是一千两银票。夫妇二人十分惊讶,遂仔细检查书籍,又找到了一封信函。王生读罢笑道:“这是贪官受贿的钱啊,用之无妨。”其后,他得以赴试。

上述两例是烧毁淫书得福报的真实故事,古籍中亦有一些反面的例子。清朝的《玉历宝钞劝世文》中也列举了创作、售卖淫书淫画之人死后入地狱要遭受酷刑的情形。这无疑是在警醒当今在做此事的世人啊。

参考资料:

《履园丛话》

《耳邮》卷四

责任编辑:李婧铖 @*#