米开朗基罗(13)朱略斯二世陵墓完结篇

米开朗基罗在《最后的审判》中非同寻常的表现手法,不论他人认同与否,激昂纷腾的画面,也可能是其强烈的宗教情感与现实世界冲突的一种反映。早年萨佛纳罗拉的禁欲主义已经在他的虔诚信仰中留下烙印,使他对已经世俗化且腐败权斗的教廷权贵只能渐行渐远;加上长期的工作索求与纠纷,使得艺术工作几乎成为沉重的心灵负担(注一)。

罗马劫难后,因为新教的刺激,意大利普遍开始提倡贞节和心灵净化的运动。1530年初,米开朗基罗结识了著名女诗人维多利亚‧科伦娜(Vittoria Colonna;April 1492─25 February 1547,即贝斯拉加侯爵夫人)。科伦娜重视灵智修养,在丈夫死后过着修道院的生活,并以赋诗自遣。她与米开朗基罗在精神上互相仰慕,经常互赠诗文,在艺术、信仰上分享心得。1534年科伦娜与一些同情新教的教会改革派人士往来交流,其中包括英国的波尔主教(Reginard Pole)、以宣道著称的欧奇诺(Ochino)和孔塔瑞尼(Contarini)主教等中心人物,并成为“圣灵会”(Spirituali)的成员。科伦娜为他们引见米开朗基罗,由于宗教观点相近,米开朗基罗在信仰上找到了知己。科伦娜鼓励米开朗基罗以艺术呈现宗教理念,抒发宗教情感。在这段期间,米开朗基罗除了为教廷创作《最后的审判》,同时也为科伦娜绘制了包括《钉刑图》(1540─1550)、《圣悼图》(Pietà per Vittoria Colonna)和《基督与撒玛利亚女人》(原作遗失)在内的几幅素描;这是除了卡瓦列里之外,米开朗基罗特别为知心好友创作的素描。这些作品反映了米开朗基罗信仰上的个人理念——对耶稣受难本身的信念即可得到救赎(近于新教主张的“因信称义”),比教廷强调的依“行善”得救更为重要。(然而这个与新教相近的理念,使得圣灵会日后却被教廷定为异端。)

在《圣悼》(Pietà)素描中,米开朗基罗表达了强烈的悲悯情怀,垂直重叠的十字架构中,天使搀扶耶稣的两臂,耶稣的遗体在圣母膝间滑至地面;仰天悲叹的圣母头顶的光柱上写着但丁诗句“没有人知道这是以多少宝血为代价”,意指耶稣的受难没有被人们足够的珍惜。和早期雕刻的《圣悼》比较,艺术家在心境上已经不可同日而语。当初年轻天才艺术家的傲人自信,已然转化成一个沧桑心灵对神的完全谦卑与接纳。

黑粉笔绘制的《钉刑图》可能绘于1538─1541,耶稣两侧伴随着两个哀伤天使,处理得十分细腻柔和,而十字架上的耶稣一息尚存,他在痛苦中扭曲着躯干,仰望的姿态似乎正在向上帝呼喊:“天父!为何抛弃我!”米开朗基罗藉由耶稣受难的题材,表现出心灵绝望的呐喊(或许是对教廷的绝望)。然而耶稣的肉身并非奄奄一息地无力垂挂,仍然充满英雄式的力量。科伦娜盛赞这幅《钉刑图》“前所未见的生动、完美”(注二)。

完成了《最后的审判》之后,年近七十的米开朗基罗急于回到延宕已久的朱略斯二世陵墓。然而保罗三世舍不得放过他,委托他去装饰他个人的宝林礼拜堂(注三)。米开朗基罗无法拒绝,因此这段时间他必须同时处理二者,但仍以完成陵墓为优先。

事实上,1513年朱略斯二世去世以后,陵墓计划的规模已经缩减;但由于后任教宗不断介入,强加其它任务,致使工作不断中断、延宕;米开朗基罗甚至背负了欺诈的骂名;合约也几经修改。1542年,他请求朱略斯二世的事务代理人罗维瑞公爵(Guidobaldo Della Rovere)同意再次缩减陵墓规模和雕像的数量:即米开朗基罗只要完成三件亲手制作的雕像而不是六件。当时米开朗基罗已经完成的有《摩西》像,两尊奴隶像——《垂死的奴隶》和《反抗的奴隶》(注四)则接近完成;另外三尊中,圣母、西比女巫和一位先知将由徒弟蒙特路波(Raffaello da Montelupo)完成。但是米开朗基罗考虑到奴隶像是为了早期大型陵墓而设计,搭配的是原来的丰富多样的四面雕像陵墓,却不适用于现在这个比较朴素的壁面陵墓。为了名誉,米开朗基罗愿意亲自雕刻“冥想的生活”(Vita Contemplativa)和“行动的生活”(Vita Activa)的两尊雕像取代奴隶像以示负责。

在1542年8月20日的最后协议中,两层架构的陵墓结合七尊雕像(包括委外刻制的朱略斯二世卧像):除了已完成的摩西像,接近完成的“冥想的生活”和“行动的生活”和另外三尊由蒙特路波收尾及完成,而米开朗基罗必须自费将摩西像安置在陵寝上。

这座安置在圣彼得锁链教堂的陵墓与原先计划相比大为缩水,(米开朗基罗曾形容他的靠墙壁的作品如同被腰斩),雕像人物组合的象征涵义也就不如原来完整。最初设计的三层结构中,陵墓最上方有两个天使在审判日领着教宗升天,代表“天界”;中间层由先知和圣徒组合(包括摩西像);底层“地”献给亡者,四面连续的方柱前饰以奴隶像,柱间为胜利者雕像(1532年刻制的胜利者即是其一)。这种结合了基督教神学与古代异教元素的人物组合,在文艺复兴盛期时期非常流行,米开朗基罗也曾经用于佛罗伦斯的美第奇陵墓。但在朱略斯陵墓的最终版本中,“天”与“地”的拟人化、“奴隶”和“胜利者”都取消了。

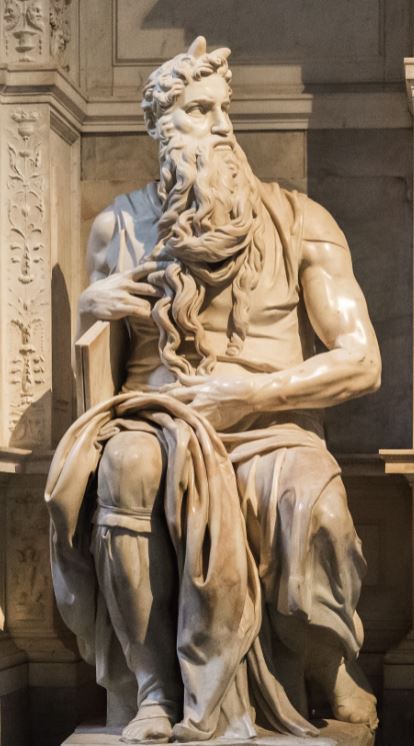

陵墓的两层结构中,上层的“救赎”概念以圣母子像呈现,这是文艺复兴盛期的常用形式。而救赎的先决条件——受难,则以圣婴手中的小鸟作为象征。至于圣母子两侧的先知和女巫,即古代预言家和旧约的代表,预告救主的到来(注五)。沉睡安息的教宗朱略斯二世雕像在圣母子下方,一反其生前强势的形象,显得顺服安详。而三尊米开朗基罗亲手制作的雕像放置在底层,中央是最受赞赏的是摩西像:他手扶十戒板,双目圆瞪,似因看到族人违反神旨而愤怒,坚定与承担的气魄中也蕴涵着慈悲与敬畏。摩西像两侧,左边有代表“冥想生活”的拉结(Rachel);右边是代表“行动生活”的蕾雅(Léa)。根据但丁《神曲》的描述,说蕾雅喜欢用手装饰各式各样的事物,而拉结则凝眸观想。米开朗基罗两个雕像中的蕾雅也配有较多装饰、发卷、花环等;而拉结比较朴素,两手交叠,似乎没有世俗的装饰能使她分心。

陵墓建筑结构部分则由一些大的窗形和有棱角的屋檐、密封柱组成,烘托着前景的雕像群。虽然重新拼凑的人物组合比较平淡,但米氏的传记作者Condivi认为,它仍然属于全罗马这类设计中的佼佼者。

这座安置于圣彼得锁链教堂(San Pietro in Vincoli)左耳堂内的陵墓,从1505年开始计划,整整纠缠米开朗基罗近四十年,终于宣告完成。相较于最初的宏伟计划,完成版只能说是当初计划中的区区一角而已。唯一能反映出艺术家原始理念的,仍是兼具文艺复兴盛期英雄气质及艺术家“慑人风格(Terribilità)”的摩西像而已。而与之相反的两尊女性雕像蕾雅与拉结两种宗教生活的思辨的朴实风格,某种意义上成为米开朗基罗晚年个人虔诚宗教倾向的标志。这种隐退、平实内敛的朴实,也出现在米氏送给科伦娜的素描图中,也将出现在宝林礼拜堂壁画和最后的《圣殇》系列雕塑中。@(待续)

注释:

注一:米开朗基罗在写给朋友路易吉‧德‧瑞奇欧的信中写道:“绘画与雕刻,工作与奉献造成我极大的损失,而且一件坏事不断地转变成更坏的事,还不如让我从年轻时代开始学做火柴就好了。我不想再活在这样的困难里,也不想每天再被这些偷去我的生命和荣誉的人压榨。只有死亡和教宗能够把我从这种状况中解救出来。”他在另一封信中为自己辩解,并未拿了钱没有进行创作。除了陵墓、宝林礼拜堂壁画,1540年代起,米开朗基罗也不断被向他求作的美第奇家族的大公科西莫骚扰,要他回到佛罗伦斯创作。

注二:科伦娜赞叹十字架左边(耶稣的右边)天使的美感,并戏言“这足以让天使圣米凯勒(与米开朗基罗名字同义)保证在审判之日留一个神右边的位子给他。”(Archivio Buonarroti,IX. No. 508;Carteggio,vol.4, P. 105,no. CMLXIX)

注三:红衣主教巴里桑尼1541年11月23日寄给乌比诺公爵罗维瑞(Guidobaldo Della Rovere,1538年起担任朱略斯二世事务的行政代理人)的信中提到此事。保罗三世还不满足于此,甚至想把朱略斯二世陵墓用不到的石雕像放到他的宝林礼拜堂,结果不成且引起罗维瑞家族的不满。

注四:1546年米开朗基罗将雕像送给史托齐(Roberto Strozzi);后者在流亡法国时又将雕像送给法兰西斯一世,两尊雕像如今收藏于卢浮宫。

注五:近年来的分析显示,陵墓蕴涵了“圣灵会”的教义,包括摩西的头部朝向也可能被修改过。由于圣灵会尚未被教廷认可,米开朗基罗对这座陵墓的意义上极为隐晦低调。(参考Secrets of the Dead “Michelangelo Revealed”,纪录片,WXXI World出品)

──转载自《艺谈ARTIUM》

(点阅【艺谈】系列文章)

(点阅【米开朗基罗 Michelangelo】系列文章。)

责任编辑:李梅 #