南朝齐梁时有位很有名的高洁隐士,名叫阮孝绪,字士宗,陈留尉氏人。他的父亲阮彦之,在刘宋时任太尉从事中郎。阮孝绪七岁时,过继给去世的堂伯父阮胤之一房作后嗣。阮胤之的母亲周氏十分富有,她去世后留下了百万家财。按理,这一大笔财产都应该由阮孝绪继承,但孝绪却一无所纳,将其都给了阮胤之早已出嫁的姐姐,即琅邪王晏的母亲。听说这件事的人无不惊叹。

阮孝绪从小就很孝顺,而且性子沉静,在与其他孩童们一起玩耍游戏时,尤其乐于挖池筑山。十三岁时,他就通晓《五经》;十五岁时就戴着成人仪式上戴的帽子去见父亲,说自己愿意效仿赤松子隐遁于瀛海,效仿许由隐居在山谷中,希望可以以此免除尘俗的拖累。

古代男子通常是在二十岁成人时举行冠礼,在那之后,就可以独立面对社会,而尚未成人的阮孝绪就有了自己的主意,决定隐居修行。他提到的赤松子和许由,前者是上古仙人,曾做过帝喾的老师;后者是上古时期的一位高士,他不营世利、讲道义、守规矩,曾拒绝尧的禅让,隐居山林,死后葬在箕山之巅,被尧帝封为“箕山公神,配食五岳,后世祀之”。

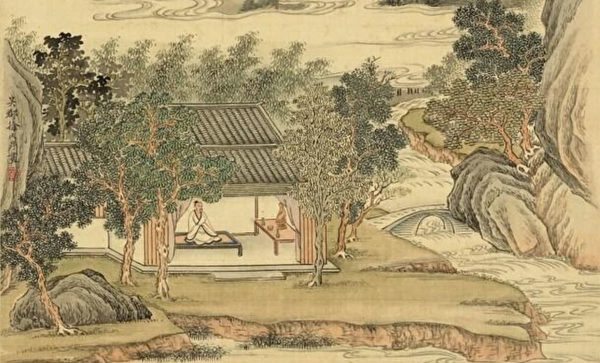

阮孝绪想要效仿这两人,说明他早已有了避世向道之心。在得到父亲的允许后,阮孝绪就在家中独居一室,除非向父母请安,否则从不跨出屋门。家中的其他人都难得见他一面,亲友因此都称他为“居士”。

阮孝绪的表兄王晏是齐朝通直常侍王弘之之孙、秘书监王普曜之子,和大书法家王羲之、王献之都属于世家大族琅琊王氏,自然地位显贵。他常常到阮家来,避世后的阮孝绪大概也有了某种预知功能,预感到王晏会有大麻烦,因此常常避而不见。

果然,齐明帝时,王晏以谋反罪被处死。王晏被杀之后,亲戚们都很担忧,怕阮孝绪会受到牵连。但阮孝绪却给大家吃了颗定心丸,他说:“亲而不党,何坐之及?”意思虽然他和王晏是亲戚,但并未结成一党,自然不会被连坐。其后,阮孝绪的确没有被牵连。

齐朝末年,战乱再起,京师被围。阮孝绪家中因为没有足够的柴禾烧饭,有仆人就偷了邻居家的柴。孝绪知道后拒绝吃饭,还让仆人将所住的房屋拆除,将拆下的木头用来烧火,以致于他居住的屋子中只剩下一张坐榻。其操守若此。

梁武帝天监初年(502),御史中丞任昉来拜访阮孝绪的兄长阮履之,同时也想顺便拜访下阮孝绪,却又担心遭到拒绝而不敢,只得望着他的居室道:“其室虽迩,其人甚远。”意思是这个人住的地方虽然离我们很近,但其德行我们已望尘莫及。阮孝绪被当时的名流钦佩到了如此的程度。

后来有一次,阮孝绪去钟山听人讲学,他的母亲王氏突然生病,他的兄弟想去将他叫回来,但王氏却说:“孝绪与我心意相通,他一定会自己赶回来的。”果然,阮孝绪因为在钟山上感到心绪不宁,没有听完课就返回家中,大家听闻后,都为之惊叹。

阮孝绪回家后,听说母亲服药需要新鲜人参调制。老人们传钟山中有人参,他就亲自翻山越岭,跑遍山中幽暗险绝之地,但还是没有找到。突然有一天,一头鹿出现在其眼前缓慢前行,孝绪心有所感,就尾随鹿来到了一个地方,找到了人参,而那头鹿将他带到地方后就突然消失了。有了人参,王氏的病也很快好了。时人都觉得这是其孝心感动了上天所致。

天监十二年,阮孝绪与吴郡的范元琰经名流推荐,被官方征召做官,两人都没有应召。陈郡的袁峻对阮孝绪说:“往者,天地闭,贤人隐;今世路已清,而子犹遁,可乎?”意思是说之前世道混乱的时候,贤人隐匿不愿出仕;如今世道清明,为什么还要隐世呢?

阮孝绪如此回答道:“昔周德虽兴,夷、齐不厌薇蕨;汉道方盛,黄、绮无闷山林。为仁由己,何关人世!”大意是昔日的周朝政治清明,但伯夷、叔齐还是隐居山林,宁可在山上采摘野菜为生;汉朝兴盛,但黄石公和绮里季却还是以隐居山林为乐。做仁德之事全凭自己,和人世有什么关系呢?

南平元襄王听闻他的大名后,致书邀请他见面,阮孝绪以自己“生性畏惧庙堂”为由婉拒。鄱阳忠烈王妃,是孝绪的姐姐。忠烈王曾安排车驾到阮孝绪家去看望他,孝绪却凿开墙逃走了,终不肯与之相见。他的几个外甥逢年过节时给他送礼物,他也一无所纳。有人对此感到奇怪,阮孝绪说:“非我始愿,故不受也。”

身为隐士的阮孝绪撰写有《高隐传》十卷,涉及上自炎、黄时代,下到梁天监末年的隐士,并将其分为三品。此外,他还曾广泛搜集宋、齐以来王公士绅所藏图书的目录及遗文隐记,把当时四万余卷图书分为“经典”、“记传”、“子兵”、“文集”、“术伎”、“佛法”、“仙道”七个部类,撰成《七录》十二卷,在一定程度上总结了前代目录学的成就。

避世修行后多年,阮孝绪供奉的一尊石像突遭损坏,他在内心想要将其修复。第二天,石像破损之处居然神奇般的修复了,众人都深以为异。

大同二年(536),阮孝绪去世,终年五十八岁。他的弟子在悼文中追述了他的德行,其谥号为“文贞处士”。

参考资料:《梁书》

责任编辑:李婧铖