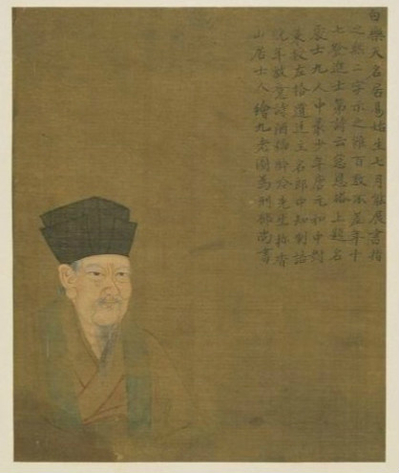

【人间云游】大诗人白居易 生生劫劫誓为佛弟子

中华文化中,一直传承着修行、修道文化。不仅是出家人、修道人,一些文学家也都追寻着修行之道,修行的灵光,在他们展现悲欢离合、得失进退的人生与作品中,闪烁明澈的慧光。那些追寻着生命修行之道与回归超凡境界的伟大诗人词家、小说家,在史上流传展现着怎样的生命故事?

歌颂竹之德 砥砺名行

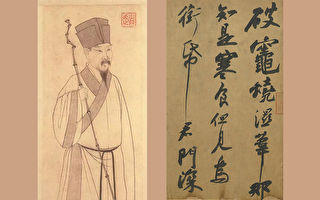

唐代诗人白居易(公元772年—846年,字乐天)是中唐最具代表性的诗人之一,也是唐代存世诗歌最多的作家。他擅长各种体裁的文章,遣怀抒情深切动人,记事传实切要得当,作品不仅“老妪能解”,又富有广博华丽的风采,在当世人人争传模仿,传抄风行各阶层。他的好友元稹说天子的皇居、观寺、邮亭驿站的墙壁之上无不书,王公妾妇、牧童马夫之口无不道,村校先生教学童,诸童竞习歌咏白居易的诗文。白居易的文名让唐武宗留下深刻的印象,在海外的朝鲜半岛和日本,白居易也享有盛名。

白居易一生爱花更爱竹。他刚举进士步上仕途时,曾借居长安常乐里故关相国私第的东亭,那里种有许多竹子,他日日与竹为友,有感而发,写下了《养竹记》,咏竹子“固、直、空、贞”有若贤人之德。到了晚年,他罢杭州刺史归洛阳,在履道里自营居宅时种植竹子几千株,“地方十七亩,屋室三之一,水五之一,竹九之一”(《池上篇》)。鸟瞰白居易的人生历程,可以说竹之德莹莹然恰恰映照了他一生奉行的人生哲学:“达则兼济天下,穷则独善其身”(*见白居易给好友元稹的信——《与元九书》),以及“知足保和”,着重于返照内省的修行态度。

苏轼曾说“定似香山老居士,世缘终浅道根深”,说自己和白居易道根相似,生命之根是深植于修行之土。我们从白居易歌颂的竹之德——“固、直、空、贞”,很能接近、了解白居易一生的修行境界的转变与提升。

固以树德

在《养竹记》中,白居易说“竹本固,固以树德”。竹子根柢稳固不容易动摇,好像是刚健笃实、善根深植地下坚不可动的君子。

白居易天赋聪敏慧悟,五六岁识声韵,十五志于辞赋,二十七举进士踏上仕途。他得到皇上赏识,却又遭当路怀恨,从中央遭贬地方,后来又回任朝廷中央的官员,然后,他又自请外调;曾承恩赐封冯翊县开国侯,佩挂紫鱼金袋、穿紫绛朝袍,最后以刑部尚书退休。他一生七十八年的起落跌宕,不论临高处或处低处,他都是抱着“勿慕贵与富,勿忧贱与贫;自问道何如,贵贱安足云;闻毁勿戚戚,闻誉勿欣欣;自顾行何如,毁誉安足论”的精神作为生命的根柢,实践“养内不遗外,动率义与仁”的生命哲学。(白居易《续座右铭》)

直以立身

“竹性直,直以立身”,展现“中立不倚”优雅贞静的君子风标。绿竹猗猗直上青天,不屈不挠,不扭不弯。白居易感竹而发,吟咏“龙蟠松矫矫,玉立竹森森”(《题东武(一作虎)丘寺六韵》)对应他心中的精神格调与气宇。

白居易登进士后不久,正值唐宪宗有中兴之志策召天下士。他对诏称旨登上甲科,不多久,被选入翰林,掌制诰。他对朝政人事的兴废举措,比比上书言得失,作《贺雨诗》、《秦中吟》等数十章,踔厉风发指言天下事,多能被宪宗采纳,被当时的人比之为反映民情、展现济世热情的《风》、《骚》之作。这些篇章,在二十年间,也传遍天下,人人诵咏,他“达则兼济天下”的理想得到了发挥。

然而,白居易直进忠言遭到当路宰相所忌,受诬告中伤遭到摈斥,一贬为刺史,又追贬为江州司马。在江州的第二年,他送客湓浦口,在江舟中夜闻铮铮然琵琶声,写了脍炙人口的《琵琶行》,其序言说“予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意”。可见他无论宠辱,都固守着“自顾行何如,毁誉安足论”的精神。在地方上,他建树颇多,比如在杭州刺史任上,他筑堤坊捍卫钱塘湖,导泄湖水灌溉田地千顷,又疏濬李泌六井,嘉惠民生良多。之后,以太子左庶子分司东都洛阳。百姓们对白居易的建树感怀在心,东都洛阳、江州之人都为他立祠。

竹心空 空以体道

在唐宪宗之后,白居易的忠言始终未能得到皇上纳谏,因此他自己请求外调到地方。人生跌宕的遭遇,渐渐让白居易转向“穷则独善其身”,身临“竹心空,空以体道”的境界。竹子节节空心,内在素净清明,有如“虚白”之境。《庄子‧人间世》说修道,“虚室生白,吉祥止止”,心境若达到纯净无欲,无心无执时吉祥自来。

此时,白居易抛掉重重的包袱牵挂,回归清净道心,“貌将松共瘦,心与竹俱空”(《偶题阁下厅》);“清风两窗竹,白露一庭松”、“生涯别有处,浩气在心胸”(《秋斋》),展现他修行的志向。在现实生活中,他走上了修行的路。罢了杭州刺史,回到洛阳在履道里造了宅第,在洛阳名胜龙门山之东的香山上筑石楼,与香山僧如满结香火社,白衣鸠杖往返道途,自称香山居士,虔诚追寻着生命返回佛国之道。

唐文宗太和(大和)八年夏,六十三岁的白居易在洛阳长寿寺和僧人道嵩、存一、惠恭等等共一百四十个僧人、信众同受八戒、修十善,祈愿来世转生弥勒的佛国世界。

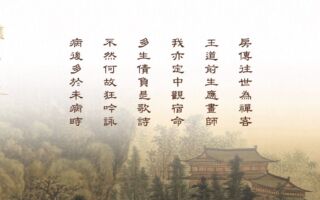

写过讽咏诗千首劝世的白居易,在修佛静观中观前世自己“应是一诗僧”,更加贞定今生再续前缘归佛国的的心愿:

辞章讽咏成千首,心行归依向一乘[1] ;

坐倚绳床闲自念,前生应是一诗僧。

(《爱咏诗》)

在他年六十八岁时,患了风痹之疾(小中风),更让他“栖心释梵”。他写了《忏悔偈》,回映人生诸多劫难受罪,许多表象无名无解,终而只能在虔诚忏悔中皈依,开启修行和解脱之门:

无始劫来,所造诸罪,若轻若重,无小无大;

我求其相,中间内外,了不可得,是名忏悔。

竹节贞 贞以立志:生生劫劫皈依向佛

“竹节贞,贞以立志”,映现白居易坚定修行的贞节。他对佛发愿请求归依:

弟子居易,誓心归依,生生劫劫,长为我师。

人家发誓说生生世世,白居易说“生生劫劫”皈依向佛。一“劫”是多少年呢?佛教说宇宙经历成住坏灭的一次历程为“一劫”。表示几万度万万年,海枯石烂也不改他虔心向佛的修行意志。晚年的香山老居士写了许多佛菩萨画赞,体现自身佛心,例如“善始一念,千念相属”。

白居易说自己“生涯别有处”,就寄寓在佛国,看他的《发愿偈》所揭:

佛出世时,愿我得亲;

最先劝请,请转法轮*;

佛灭度*时,愿我得值。[2]

生生劫劫皈依向佛,一心修到佛的国度去,就是白居易一生最坚贞的誓愿。前生诗僧白居易,今世脱屣尘埃,投弃轩冕,坚贞誓愿为佛弟子,生生劫劫一心追寻生命回归之道,乐天斯人岂非谪仙?

注释

[1] 一乘:指成佛的唯一方法或途径。

[2] *灭度:指灭烦恼和度人出苦海。*转法轮:在佛教中,法轮代表“佛法”,“转法轮”譬喻向世间传播佛法。

参考资料:

《旧唐书》

《全唐文》

《全唐诗》

《新唐书》

汪娟:《唐代弥勒信仰与佛教诸宗派的关系》。中华佛学学报第5期 (页193—231): 民国81年(1992年),台北:中华佛学研究所。

@*#

-点阅【 璀璨中华文化 】的亮点系列-

责任编辑:王愉悦