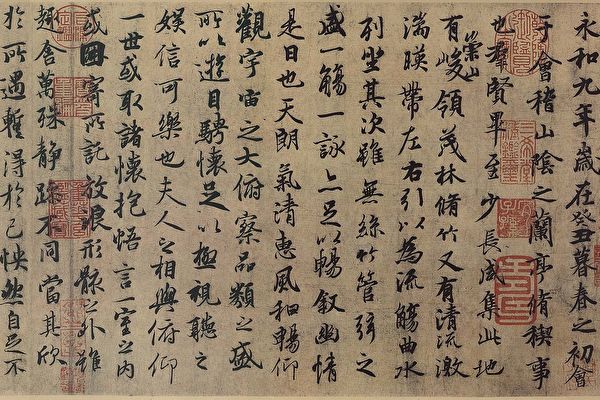

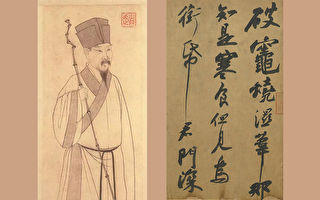

王羲之是东晋著名的书法大家,擅长隶书、楷书、行书等多种字体。他博采众长,却又自成一家,刚柔并济,有着“书圣”的称谓,并影响着后世的书法大家。南朝梁武帝萧衍赞叹道:“王羲之书字势雄逸,如龙跳天门,虎卧凤阙,故历代宝之,永以为训。”酷爱其书写的《兰亭集序》的唐太宗亦给了相当高的评价:“心慕手追,此人而已,其余区区之类,何足论哉!”

能取得如此成就的王羲之,自然与其刻苦练习和信奉道教密不可分。他的父亲王旷,是当时有名的书法家。受父亲影响,王羲之六岁就开始练字,七岁时拜有名的女书法家卫铄卫夫人为师,有一种说法是卫夫人是他的姨母。卫夫人酷爱书法,是大书法家钟繇的徒弟,“得其规矩,特善隶书”。钟繇曾称颂卫夫人的书法道:“碎玉壶之冰,烂瑶台之月,婉然若树,穆若清风。”

有着家学渊源和名师的指导,加上王羲之的勤奋,他的书法进步很快。十二岁那年,他偶然在父亲的枕头下发现前朝的一本叫《笔论》的书,内容是教人写字时如何运笔的。王羲之就偷偷将书拿到自己的房间阅读。

被父亲发现后,王旷问他为何要偷拿自己秘藏之书,王羲之笑而不答。王旷担心他现在的年龄还看不懂用笔之法,无法体会其中的奥妙,就说等他再长大一些再传与他,但王羲之却向父亲拜请说:“请允许儿子现在就看这本书吧。等长大了再看就耽误儿子的发展了。”王旷很高兴看到儿子这般努力,就同意了儿子的请求。

在此后的日子里,王羲之按照《笔论》中所讲的方法练习,不到一个月就有了长足的进步。

卫夫人看到王羲之新写的字后,大为感慨,她对太常王策说:“这个孩子一定是看到过如何用笔的秘诀了,如今见他的书法,已颇为老成。”又道:“将来他的成就一定会超过我的。”

对于老师的夸赞,王羲之淡然处之,更加刻苦练字。相传他即便在休息的时候,也在揣摩字体的结构、间架和气势,时常手随心想,在衣襟上勾勾划划,时间一久,把衣襟都划破了。还有传说指王羲之家旁边有一个水池,他常常在池边习字,因此池水尽黑。

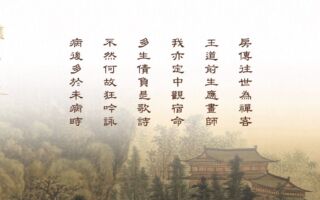

除了刻苦之外,影响王羲之书法风格的还有其对道教的信仰以及由此形成的旷达的性格。史载,王氏家族“世事张氏五斗米道”。早期王羲之曾抄写经书,性格等难免受到道教文化潜移默化的影响,其书法体现的平和自然以及笔势透出的委婉含蓄、遒美健秀就是例证。

长大后,王羲之最初也踏入了官场,先做了秘书郎,其后征西将军庾亮请他做了参军,王羲之的职位累迁至长史。

一次,皇帝在北郊举行祭祀仪式,需要更换写有祝祭文的木板,祭文由王羲之书写。工匠们在削刻王羲之的字时,发现他的笔迹竟然透入木板有三分之深,可见其笔力是何等的雄厚。“入木三分”的成语由此而来,后来用来比喻评论深刻中肯或描写生动逼真。

三十三岁时,王羲之写下了传世之作《兰亭集序》,三十七岁写了《黄庭经》。在他写完《黄庭经》时,空中突然传来一个声音:“你的书法连我都被感动,何况常人呢。我是天台丈人。”天台丈人应该是一位神仙吧。

堪比王羲之刻苦之功的历代名家中,不能不提到北宋著名的政治家、文学家范仲淹。范仲淹不仅政绩卓著、文学成就突出,而且他推崇的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的思想和节操,对后世产生了深远的影响。

范仲淹不到三岁时,父亲过世,母亲谢氏带着幼儿,改嫁到淄州长山人朱文翰家,范仲淹也改从其姓,取名朱说。虽然家贫,但年少的范仲淹就开始发奋读书,并去附近山上的醴泉寺寄宿学习。

在醴泉寺读书期间,范仲淹每天“煮粟米二合,作粥一器,经宿遂凝。以刀为四块,早晚取二块,断薤十数茎,酢汁半盅,入少盐,暖而啖之,如此者三年”。就是说,范仲淹每天用二合(容量单位)小米煮一锅粥,过了一宿凝结后,就用刀划成四块,早晚各取两块,再切些薤茎(一种蔬菜),浇上醋汁,加点盐,热一热就吃了。吃完继续读书,但他对如此清苦的生活却并不在意。这一吃就是三年。

成语“断齑(音同“机”)划粥”即来源于此。薤,同齑,酱菜或腌菜之类的。后该成语用来形容贫苦中刻苦求学。

长大后,范仲淹知道了自己的身世,他十分伤感。此后,他辞别母亲,前往应天府(今商丘)读书。《宋史》上说他读书“昼夜不息。冬月惫甚,以水沃面;食不给,至以糜粥继之。人不能堪,仲淹不苦也”。意思是说他读书日夜不辍,在寒冷的冬天,学习累了,就用冷水洗脸提神。食物不够,就用粥充饥。别人难以忍受的,范仲淹却不以为苦。

另据记录宋代重要人物事迹的《三朝名臣言行录》中记载,范仲淹在应天府读书时,“昼夜苦学,五年未尝解衣就寝……遂大通六经之旨,慨然有志于天下。常自诵曰‘士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’。”那时的范仲淹就有如此抱负,怎不令人景仰!

无疑,王羲之的入木三分与范仲淹的断齑划粥都在启迪后人,若想取得不凡的成就,首先要做到的是劳其筋骨、苦其心志。但看古今有大成就者,哪个不是如此呢?@*#

参考资料:

唐张怀瓘《书断‧王羲之》

宋曾巩《墨池记》

宋释文莹《湘山野录》

宋江少虞《宋朝事实类苑》

责任编辑:李婧铖