安徽祁门一带自古名医迭出,但因“精通医术,治病多奇中”而被记载于明史《李时珍传》的却只有一位,那就是汪机。汪机(1463~1539),字省之,号石山居士。他生于儒医世家,其祖父汪轮、父亲汪渭及叔伯辈同族汪宦皆为名医。其父汪渭不仅精于医术,且著述甚多。而汪宦则是明嘉靖时太医院御医徐春甫的老师。

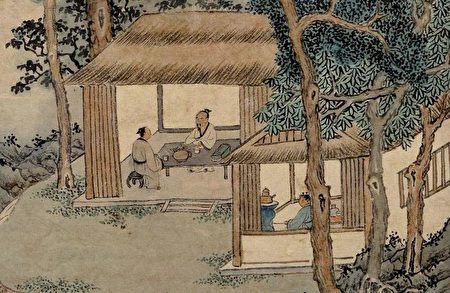

徐春甫在《古今医统大全》中对汪渭、汪机父子俩进行了这样的概括:汪渭“少习儒业,精医学,存心济物,志不在名,活人甚多”;而汪机则“业《春秋》,补邑庠生,习父医,尤得其精妙。郡人求治,多效,日益众,居士弗容辞”。父“习儒业”,而子“业《春秋》”;父“精医学”,而子“习父医”。不难看出,汪机无论学儒还是从医,皆受父亲影响颇深。

自幼习读儒家经典的汪机未能走上入仕为官之路,转而继承父业,踏上了悬壶济世之途,这并非是因他一味听从父亲之命,而是源于“存心济物,志不在名”的父亲对他的谆谆开导与启发。

汪机自成为“补邑庠生”后,就“屡试不利”。但他父亲开导他说:“昔范文正公尝自祷曰:不为良相,便为良医。意谓仕而不至于相,则其泽之所及,顾不若医之博耳。”在其父看来,良相之责在于“泽之所及”,要尽全力惠及天下苍生。入仕为官,若成不了良相,就不如用医术“益众”来得更深远、广博。在父亲的启悟下,汪机放弃学习“科举浮文”,开始研读“医家诸书”,以“济物”、“活人”为其毕生志向。

徐春甫说,汪机“弃儒就医”;汪机也认为自己是“弃儒业医”,但不可否认的是,正是因他自幼学儒,才使其具备了当良医的德行。儒家有言:“百善孝为先”。孔子曾说:“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也”;“夫孝,德之本也”。在学儒之人看来,孝顺父母是天经地义的法则、立身处世的根本。而汪机最早被人发现其精湛的医术,就是因他治好了母亲多年的顽疾,后来还三次为晚年的父亲治好了重病。

据《石山居士传略》记载:“其母孺人病头痛,呕吐十余年,居士起之如故。以望公晚年三染疾,亦三起之”;“于是益加研究,诊治病者,百试百中,捷如桴鼓,声名益彰”。《祁门县志》云:“汪机,……母病呕,遂究心医学,凡岐黄扁仓诸遗旨,靡不探其肯綮,殊证奇疾,发无不中。”其高足陈桷也在为其撰写的小传中这样描述:“先生……性至孝。因思事亲者不可不知医,复精于医,赖以存活者众。”

汪机因“孝”、“事亲”而“究心医学”。此后几十年,“凡岐黄扁仓诸遗旨,靡不探其肯綮”,因此才达到“殊证奇疾,发无不中”的境界。可见,他毕其一生,博览医书、潜心钻研医学经典,是实现其医术超凡、精湛的必备条件。

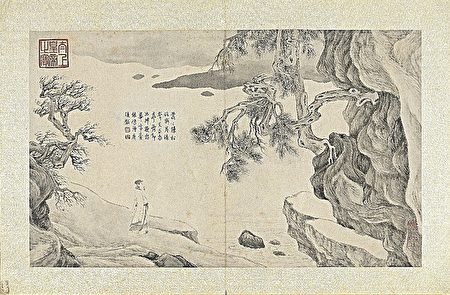

直至年逾古稀,汪机依然手不释卷,尤其对《灵》、《素》、《难经》、《伤寒》等中医古典专着甚为精通。同时,他倾尽心力,花费大量时间来整理、编补医学古籍。自天命之年著书立说,一直笔耕不辍。他为撰写出《医学原理》而“朝究暮绎,废寝忘食,经历八春”;为整理出《伤寒选录》而历经数十年;为订正《脉诀》中的偏误,多次徒步往返于祁门与歙县之间,以重金抄录《脉诀勘误》,最终完成了《补定脉诀勘误》一书。

汪机不仅对医书精通,其出神入化的医术也为世人所称道。据其高足陈桷回忆,汪机“回天之术,曾以极夭扎于同人”、“医足以逼岐黄之真”。他“诊治病者,百试百中”,以至于生病的人只要听到他走到窗外时发出的咳嗽声,就立刻感到欣喜,好像痊愈了一般,最终被他完全治好的人也特别多。

据《石山医案》记载,是凡患者见治于汪机,就如同饥饿之人得到了食物、干渴之人得到了可饮之水;就如同陷入困境的人得到了援助,从此一跃而起,陷入危难的人得到了扶持,从此转危为安。

汪机“行医数十年,活人数万计”,与其父“尝以医活人,至数千指”相比,已是青出于蓝而胜于蓝。他父亲很欣慰地对他说,“你有如此高明的医术,功名利禄又有什么好羡慕的呢!”

作为儒医,汪机对父母尽孝,也以一颗仁心来对待百姓。无论远近亲疏,是凡来求医问药的患者,他都“竭力治之,至忘寝食”。而对于无法救治的人,他也直言相告,从不隐瞒。他常说,身为医者“不可轻视人之生死”。他还免费为穷苦的病人进行治疗,甚至资助其药物。

明朝嘉靖年间,祁门突发瘟疫,一时间死亡相继,哭声载道。汪机心系当地百姓,于是自己出资购买药材,并配制成汤药,盛放在家门口的大瓦缸中,免费施予民众。未久,瘟疫得以遏制,得救之人不计其数。

嘉靖十年(1531),年近古稀的汪机在《石山先生像赞》中写道:“平居不敢干名而犯义,交际不敢口是而心违。事求免于流俗,礼求合于先儒。谦约节俭,乐易疏愚。不求闻达,甘守穷庐。宁为礼屈,勿为势拘。……惟求无愧于心欤!” 嘉靖已亥年(1539)十二月,一代儒医汪机在故乡祁门与世长辞。@*#

参考资料:

《石山医案刻序》

《石山居士传略》

责任编辑:李婧铖◇