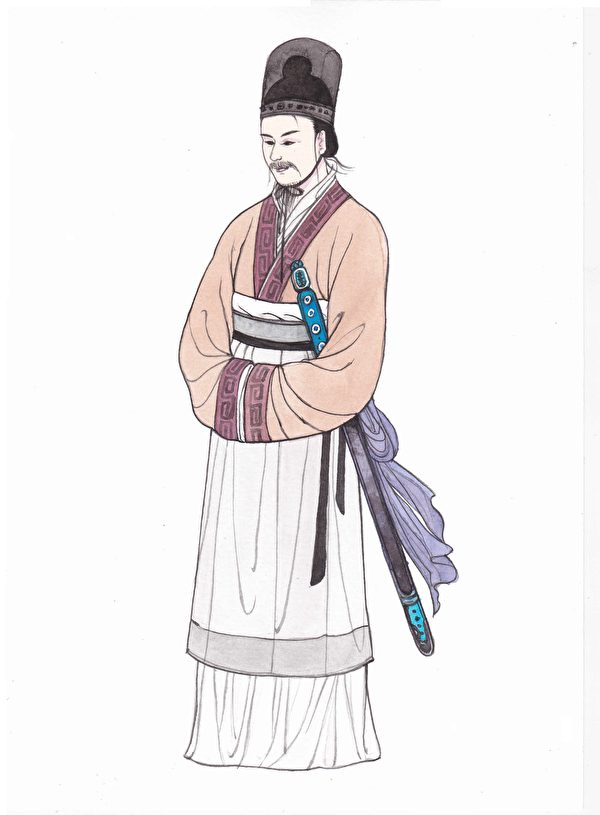

循吏,在史书中是指那些清正廉洁、贤明能干的官员。历朝历代的正史中往往都有专门的《循吏列传》,搜集整理了那一个朝代的能员干吏的生平。《隋书》中记述了这样一位循吏,以身垂范,使辖下地区改变了流传已久的陋俗;克己奉公、一心为民,凭德行就化解了民间纠纷。

勤奋上进 学识渊博

辛公义早年丧父,母亲独自将他抚育成人,并亲自教授他各种诗书典籍。北周天和年间,朝廷挑选良家子弟做太学生。辛公义被选中,进入太学就读,他以勤奋刻苦而闻名。北周武帝时期,皇帝召辛公义进入露门学(露门是王侯宫廷的最里层门。露门学,是北周天和二年为皇室和贵族子弟设立的官学),命他学习道德义理。每月在御前与大儒讲论的时候,辛公义多次被赞为奇才,当时同辈的人都很仰慕他。

辛公义能文能武。北周建德初年,他跟随皇帝出征,平定北齐,相继升任为掌治上士、扫寇将军。

爱民如子 以身垂范

杨坚(后来的隋文帝)任宰相时,拜辛公义为内史上士,参与掌管朝廷机要。杨坚建立隋朝后,授予辛公义安阳县男的爵位。

隋朝开皇八年(588年),辛公义随军平定南朝陈国,因军功被任命为岷州刺史。

当时岷州有一个陋俗,当地百姓很害怕生病。如果家中有一人得病,全家人都避开病人,父子夫妻之间互相不看护照料,一点孝义恩德都不讲,因此患病的人大多都死去了。辛公义对此感到忧虑,想改变这个风俗。于是分别派遣属地官员巡视考察管辖区,凡是生病的人,都用床或车运来,安置在官衙的厅堂里。

夏天爆发瘟疫时,病人有时达到数百人,官署的厅堂、廊下都住满了。辛公义亲自在病人中间设置了一张床榻,一个人坐在里面。从早到晚,对着病人处理政务。他领到的俸禄,全都拿来为病人买药,请医生为他们治疗,亲自劝导病人吃饭喝水。于是病人大多痊愈了。

辛公义这才找来这些病人的亲属,劝导他们说:“生死大事,都是上天的安排,和是否接触病人没有关系。过去你们抛弃病人,所以他们才会死。现在,我将病人聚集在一处,坐卧在他们中间。如果说会传染,我怎么能不死,而病人又怎能痊愈了呢?你们就不要再迷信那个陋俗了!”

这些病人的子孙都很惭愧,称谢道歉后离去。后来人们生病后,就争相跑到辛公义那里去。如果病人没有亲属,辛公义就会将病人留下疗养。人们开始互相关爱,这种陋俗就自然革除了,全境之内都称辛公义为“慈母”。

不辞劳苦 德化黎民

辛公义后来调任牟州刺史。到任后先到监狱中,露天坐在监狱旁,亲自审理案情。十多天内,案件全部处理完才回到官署。

接受的新案件,都不设公文档案,派一个值班的副手在一旁审讯。如果案子没处理完,被告必须被监禁,辛公义就在官署大厅留宿,始终不回内舍。有人劝他说:“这种案子自有处理的程序,刺史何必自找苦吃!”

辛公义回答说:“身为刺史,没有足够的德行引导百姓,还让百姓身陷囹圄,哪有把百姓监禁在狱中,自己还能心安的呢?”罪犯听到这番话,都诚心服罪了。

后来有想打官司的人,他的父老乡邻纷纷劝阻说:“这只是一件小事,怎么忍心让刺史受累呢!”诉讼双方大多都互相让步而作罢。

有一年,山东一带连降大雨。从陈州、汝州到沧海,全都闹水灾。唯独辛公义所辖的牟州地区没有受灾。牟州的山间还出现了黄银(古人认为,这是一种祥瑞之兆),辛公义命人开采之后,将黄银呈献给朝廷。于是朝廷下诏命水部郎娄崱到辛公义那儿祭祀神灵祈福,人们竟然听到空中响起音乐声。

(据《隋书‧循吏传》卷七十三) #

责任编辑:王愉悦