【编按】《天工开物》初刊于1637年(明崇祯十年)。是中国古代一部综合性的科学技术著作,作者是明朝科学家宋应星。书中记述的许多生产技术,一直沿用到近代。先后有日、英、德、法、俄等译本。全书分为上中下三篇十八卷,并附有一百二十三幅插图,描绘了一百三十多项生产技术和工具的名称、形状、工序。特分节刊登,以飨读者。

五金第十四卷──锡

锡在中国的分布偏于西南各地,东北很少。古书中将锡称为“贺”,因为广西临贺县(今贺县)产锡最盛,故而得此名。现在供应全国的锡,单是广西南丹、河池这两个州就占十分之八,湖南的衡州(今衡阳)、永州(今江永)次之,云南的大理、楚雄虽然产锡甚多,但路途遥远,难以运输。

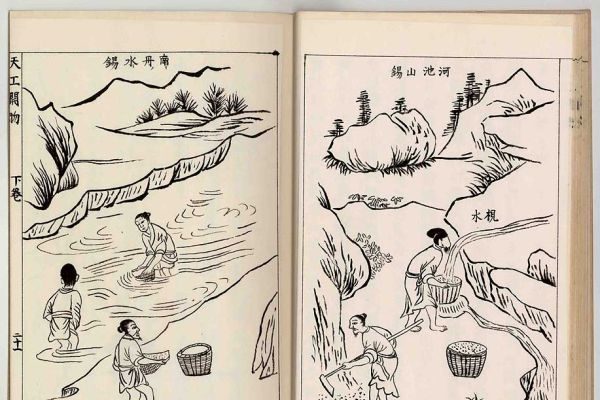

锡有山锡、水锡两种。山锡中又有锡瓜、锡砂两种。锡瓜块大如小葫芦,锡砂像豆粒,都是挖土不甚深便可得到。有时土中矿脉充斥,便从山土下落,任人拾取。

水锡出于衡州、永州的小河中,广西则产于南丹州境内的河中。其质地为黑色粉状,像用箩筛过的面似的。南丹河里所产的水锡,居民在前十天从南淘到北,后十天又从北淘向南。越是淘取,砂锡越是日渐生长,百年不竭。但劳累一天,淘洗、熔炼后不过得一斤锡。再将炉炭成本计算在内的话,所获之利并不多。南丹山锡产于山的背阴,其地无水淘洗,可用许多竹筒接成水槽,从山的阳坡引水淘洗土滓,然后入炉。

炼锡时也用洪炉。内装入锡砂数百斤,堆架起来的木炭也用数百斤,鼓风熔炼。火力到时,如锡砂还不能立刻熔化,就要投入少量铅作引子(以降低熔点),锡才开始顺畅地流出。也有用别处炼锡时剩下的炉渣作引子,此时炉底下用炭末、瓷器粉末铺成平池,旁边安装铁管作为小槽道,锡熔化时就会流出到炉外的低池内。锡刚出炉时颜色洁白,然而太脆。一锤打便要破裂。向锡中加入铅才能使其变柔,这样才能用来制造器物。卖锡的人在其中掺杂的铅太多,要想提纯,便将其熔化后放入醋中淬八、九次,铅便会化成灰而除去。生产锡只有这个方法。

炼丹术著作中说,从马齿苋可取得草锡,这是荒诞的说法。所谓砒是锡矿苗的说法,也是荒诞的(编按,此说有误,中国锡矿床多含砷毒)。

原文

《天工开物》五金──锡

凡锡,中国偏出西南郡邑,东北寡生。古书名锡为“贺”者,以临贺郡产锡最盛而得名也。今衣被天下者,独广西南丹、河池二州居其十八,衡、永则次之。大理、楚雄即产锡甚盛,道远难致也。

凡锡有山锡、水锡两种。山锡中又有锡瓜、锡砂两种,锡瓜块大如小瓠,锡砂如豆粒,皆穴土不甚深而得之。间或土中生脉充牣,致山土自颓,恣人拾取者。水锡衡、永出溪中,广西则出南丹州河内,其质黑色,粉碎如重罗面。南丹河出者,居民旬前从南淘至北,旬后又从北淘至南。愈经淘取,其砂日长,百年不竭。但一日功劳,淘取煎炼,不过一斤。会计炉炭资本,所获不多也。南丹山锡出山之阴,其方无水淘洗,则接连百竹为枧,从山阳枧水淘洗土滓,然后入炉。

凡炼煎亦用洪炉,入砂数百斤,丛架木炭亦数百斤,鼓鞴熔化。火力已到,砂不即熔,用铅少许勾引,方始沛然流注。或有用人家炒锡剩灰勾引者。其炉底炭末、瓷灰铺作平地,傍安铁管小槽道,熔时流出炉外低池。其质初出洁白,然过刚,承锤即拆裂。入铅制柔,方充造器用。售者杂铅太多,欲取净则熔化,入醋淬八、九度,铅尽化灰而去。出锡唯此道。方书云马齿苋取草锡者,妄言也;谓砒为锡苗者,亦妄言也。@#

──转自《新三才》

点阅【天工开物】相关系列文章。

责任编辑:王愉悦