题记:梁太子萧统,是梁武帝萧衍之长子。他在三十一年的人生中,似乎从没想去继承皇位,而是召集一批志趣相投的文人,汇集古今三万卷书籍,全神贯注地编撰了中国第一部诗文总集。

时至北宋年间,民间尚传曰:“文选烂,秀才半。”一千四百多年后的今天,也有文人慨叹:如果在中国文化的典籍中缺少了这部《文选》,古代的秀才们该用什么来做科举考试的“教材”?

(接前文:不当皇帝要当总编的昭明太子(三))

一

梁武帝授意周兴嗣编纂的《千字文》,充分展现佛教唱经中的声韵,使太子在冥冥之中接上了与大文学家沈约的缘分。

沈约与萧衍同为“竟陵八友”,曾为梁武帝拟定即位诏书。他精通音律,擅长骈文,文笔极佳,发明的诗律引来文士竞相尝试和效仿,他借鉴佛教语音学创制的“永明体”诗歌开启了中国古诗的灿烂星河。在昭明太子设立“十学士”班底之前,他就迁为尚书令,成为太子的老师。

事情缘起于小萧统出生后,右手紧握成小拳头。丁妃和宫女们都无法掰开,朝野上下一筹莫展,梁武帝十分担忧。情急之下,一位大臣谏言道:“皇上何不张榜招名医诊治呢?”梁武帝觉得在理,于是就公开招贤,表示谁能掰开太子的手指,太子就拜他为师。

当时已官至尚书左仆射的沈约见到榜文,立即前去一试。他长长地舒了一口气,然后,轻轻地捧起太子小手,毫不费力地一掰就开了。梁武帝既惊且喜,赞他是太子的福星,有感他与太子的缘分,就赐封他为太子少傅,专门教习太子读书撰文。

沈约治学严谨,教化有方。偶有一次见太子读书稍有怠惰,便对他讲了一个亲眼见过的乞丐的故事:

一年冬天,沈约走在回老家过年的路上。乘坐的轿子经过一座寺庙时,被一群围观的百姓挡住了去路,寸步难行,他吩咐侍从停轿探个究竟。

原来寺里冻死了一个10多岁的小叫化子。围观的路人说,这小叫化子的父母双双早亡,他孤苦伶仃,白天沿街乞讨,夜晚蜷宿庙堂,十分凄苦。

当地熟悉的人说,小叫化子人穷可志不短。他讨来的钱,除了买点吃的充饥,余下的都用来买书,每天就在佛殿的琉璃灯下夜读。但由于前一夜朔风凛凛,当地突然刮起了西北风,结果夺去了他那年轻的生命。

沈约进寺庙一看,见这小乞丐虽面容消瘦,却眉清目秀,仰面躺在稻草堆中。虽然身体已经冻僵,但左手还紧紧地抓着一本还没有合拢的书。

沈约老泪纵横:“这是有志于学,至死还不忘读书呀……”听完老师讲的故事,太子潸然泪下,从此再也不敢怠慢读书。

二

“人事有代谢,往来成古今。江山留胜迹,我辈复登临。”(孟浩然《与诸子登岘山》)

是的,历史无情。这就像海浪冲刷海滩,不断地带着海底的泥沙涌向滩头,从而将赶海者的足迹掩盖一样。那个至死不忘读书的小乞丐,只是成为太子身后的一个模糊背影。

然而,历史也有情。它不仅记住了太子被乞丐感动的事迹,也传诵着太子笃信佛教的躬奉孝行。

梁武帝崇信佛教,不仅立佛教为国教,还身体力行推崇佛教。史载梁武帝多次舍身同泰寺,第一次是4天,最后一次多至37天,甚至当起寺庙中的住持。而每一次都是由大臣筹款或朝廷出资将他赎回。为此,有后人根据唐朝诗人杜牧的诗句“南朝四百八十寺”推测,用来建庙的赎金掏空了梁朝的国库。

也许是否掏空国库成为一个永远的悬案,但历史给后人留下了另外一个巨大的空间。

不知道有没有人查证过,中国古代有多少寺庙曾改变过中国历史的脚步:在边陲打仗的将军舒眉了,君临天下的王者息怒了,爱打抱不平的侠客止步了,准备挥动的刀刃入鞘了,奏章中断了,英豪冷静了……

不知道有没有传记学家统计过,一个个“烟雨中的楼台”,扭转了多少杰出人物的生命旅程。因为是凡杰出者,总不会以轻慢浮华的态度来面对天地造化,不相信人类可以盛气凌人地怠慢山水,人生许多关节点的出现常常看似偶然,种种美好的选择往往发端于在寺庙发出的一个善良的心愿。

话说受梁武帝虔诚信佛的影响,太子从小也遍览佛经,并在宫中建造了一座慧义殿,用于招引名僧,讲经传法,付出了无数的心血。

在编纂《文选》的日子里,太子对佛教大乘经典《金刚经》也倾注极大心力。原本长篇大段的经文,经过他的精心整理,各段都补充了浓缩精要的副标题,使《金刚经》成为容易传诵和理解的三十二个分则。详尽的注释,体现了太子文学和佛学方面的深厚功力。

一天,太子巡视各地,代父皇在全国各地择址建造寺庙,意外获悉浙江义乌大旱后又发生瘟疫。他为此寝食难安,急忙赶赴现场赈灾。途中,他看见百姓纷纷外逃谋生,有的地方十室九空。他一边放粮赈灾,一边进山寻找治疗瘟疫的草药。

太子找到药后又亲自为百姓熬药送药,疫情得到控制后,他又紧锣密鼓地与村民一起在就近的一口圆塘边筑坛做法事。法事做了七天七夜,天开始转阴,但雨还是不见下来。

他觉得可能是老天看他还不够诚心,当得知有个叫“覆釜岩”的地方景色雄奇,清静秀丽,他便拖着伤脚一拐一拐地上山寻觅圣景。登上山顶,只见崖石陡峭,壁立千仞,崖边幽竹秀木。清风徐徐吹来,太子感到心旷神怡,不禁赞叹:“真是孤峰独秀,佛门圣地。”于是,他跪在岩头,诵经求雨。突然,山脚前的一泓泉流开始汨汨有声。他的诚意感动天地,当地普降甘霖,解除旱情。

三

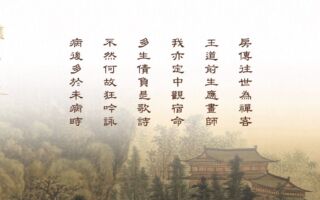

在太子的文学作品中,有四分之一是阐述佛理的诗作,后世称这类作品为禅诗。它引领一代诗风,成为古代诗歌园地中的一朵奇葩,对佛教的弘传也功不可没。

史书记载,梁武帝不仅亲自下诏修建了大爱敬和智度、光宅、开善、同泰等宏伟壮丽的寺院,而且供养数以千计的僧尼。对大爱敬寺尤为青睐的他,曾买下江南世族王骞在钟山的田产80余顷作为施赠。

梁武帝曾在游览大爱敬寺时,诗兴顿起,吟诵了一首《武帝游钟山大爱敬寺诗》。太子在身边作陪,于是史上也留下了太子唱和父皇的《和武帝游钟山大爱敬寺诗》,太子将自己对佛性的理解与钟山的美景融为一体,使这首诗具有了超越唱和的意义。

“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”(杜牧《 江南春》)

在后代文人杜牧的笔下,千里江南,到处莺歌燕舞,桃红柳绿,一派春意盎然的景象。在临水的村庄,在依山的城郭,到处都有迎风招展的酒旗。而在追求完美的诗人看来,如果光是这些,似乎还不够丰富和完整。幸好还有昔日南朝建造的一座座金碧辉煌、屋宇重重的寺庙,隐现在一片朦胧的烟雨之中,给江南的春天增添了既深邃又迷离的诗意!#

(待续)

参考资料:《梁书‧武帝纪》、《梁书‧列传》、《南史》

责任编辑:方沛