名流仙宗(1)白居易的来世夙愿

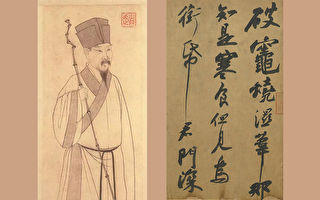

白居易(772年—846年),字乐天,他既是大唐著名诗人,也是不离世俗修行的修炼者。

他出生六七个月后,奶娘抱着他在书屏前逗趣,指着“之”、“无”二字,一边念一边指给他看。

长恨歌引传奇

元和四年(809年),白居易参加进士科举,一举登科。当时的文坛,一派是以韩愈为首,一派是以白居易为尊。韩愈大力推动古文,白居易则大力重振诗歌风采。

他说:“圣人能够感知人心,因而能使天下清泰。若想感动人心,就要从民情开始。”他每次与人交谈,多会询问一些时务,每每读书都要多寻求一些道理。

他痛心诗道崩坏,为此废寝忘食,发愤而为,想尽早振兴诗道。因此,他开始注重写文章应该结合世情而写,写诗歌也要结合时事而作,这样才能引起大众共鸣。(出自白居易《与元九书》)

白居易提振诗歌雄风并不只是为了附庸风雅,而是要“以诗补察时政,以歌泄导人情”,他以通俗的语言,犹如返璞归真的真性情,导泄壅塞的民情,使朝野上下国风畅达,达到救济时人、裨补时政的目的。

白居易和陈鸿等人同游马嵬,陈鸿写成《长恨歌传》的小说文章,而白居易则是一气呵成,写下了《长恨歌》。这首描写唐玄宗和杨贵妃故事的长诗在当时引起很大的震动。

当时有位名叫高霞寓的军官想要招聘一名歌伎,不料这名歌伎自信满满地说:“我能背诵白乐天学士的《长恨歌》,怎能等同于一般的歌伎?”说完要求再加酬金。(出自《旧唐书》卷166)

白居易从长安到江西三四千里的路程,一路走来但见乡间学校、佛院、旅店、港口,都题写着他的诗文。大唐子民,不论士族、僧侣道士,还是老妇、少女都能随口吟诵几首他的诗歌。所以在一个时代,白居易的名号几乎成为全民青睐追捧的商标。

而当朝权臣勋贵听到白居易的《秦中吟》必会惊得容貌变色;皇帝听到《登乐游园望》必会为此扼腕不悦;手握军权的统将,听到《宿紫阁山北村》,必会恨得咬牙切齿。这都是因为他的诗作能够针砭时弊,感通人心的缘故。

蹈行正道 修身礼佛

白居易崇敬神佛,也躬身蹈行。他晚年曾居住在洛阳香山寺,因此自称“香山居士”。他协助捐建香山寺院,并把他在洛阳的12年里写的八百首诗,收辑为《白氏洛中集》存放于香山寺的藏经堂中。

白居易每逢生病时,就临摹佛像进行祝祷。对于世间的一切,他认为都有因果,所以他在遇到磨难,或被贬官,或遭遇疾病的折磨时,都表现出不同于寻常人的淡定,不会过分地忧愁和哀伤。在《感兴二首》诗作中他告诉世人,人的诸多痛苦都是由自己的言行所招致。

白居易崇佛,尤崇弥勒,从他的誓愿中也可以看得出来。唐大和九年(816年)夏,63岁的白居易在东都长寿寺与僧人道嵩、惠恭等六十人,以及八十多名信众共同接受斋戒,祈愿来世转生弥勒的佛国世界。

他请人画弥勒像并亲自作赞,他发愿:“有弥勒弟子白乐天,同誓愿遇是缘。”“愿当来世,与一切众生同弥勒上生,随慈氏下降,生生劫劫,与慈氏俱永离生死流,终成无上道。”

打坐入定 静观宿命

白居易修行有素,出现佛家所说的宿命通功能,因而可以知道自己的前世。他在《自解》诗中说:

“房传往世为禅客,王道前生应画师。

我亦定中观宿命,多生债负是歌诗。

不然何故狂吟咏,病后多于未病时。”

大意是,据说房太尉的前世是个禅僧,而王维的前生是一个画家。白居易打坐入定后,静观自己的宿命,看到自己在很多的前世中一直与诗歌有缘,所以今生方能在诗歌上大展才华。

他在另一首诗中则明确讲到他的前世,其诗云:

“辞章讽咏成千首,心行皈依向一乘。

坐倚绳床闲自念,前生应是一诗僧。”

他以亲身的经历告诉人们,一个人的天赋才能和他前世的积累有着很大的关系。

由于他修行的缘故,使他对生死也了无牵念。白居易曾作诗《病中看经,赠诸道侣》说道:

“右眼昏花左足风,金蓖石水用无功。

不如回念三乘乐,便得浮生百病空。”(节录)

他认为,即使存在很灵验的妙药,但终究寻常人谁也逃脱不了生老病死的束缚。只有虔心修炼,摆脱人世的生死轮回,才能不受百般病痛的折磨。为此他坚信修炼的愿望,对自己的疾病也就不放在心上,专心地诵念佛经。

宋朝苏辙评价白居易说:“乐天少年知读佛书,习禅定。既涉世,履忧患,胸中了然,照诸幻之空也。”白居易少年时代就读佛经,练习打禅入定。步入仕途,虽然屡逢忧患,但他心中了然一空,非常淡定。(出自苏辙《书白乐天集后二首》)

白居易晚年持斋打坐,反省自己诗作的不当之处。因为修炼的缘故,他在多幅作品中留下自己的来世夙愿,他说:“我白乐天一直有个心愿,希望今生今世的文笔能促成未来颂赞佛乘、颂赞转法轮的善缘善因。”

他也发愿:“佛出世时,愿我得亲;最先劝请,请转法轮。”他在临终前,留下遗命要将居所施为佛寺。唐宣宗因缅怀他的贤德,提升他的胞弟白敏中担任宰相。

这位风雅平易近人的大唐诗人,他以通俗的诗歌引领了一个时代,又以诗歌缔结一朝传奇。他成为全民仰慕的文化座标,也成为佛门史载的有素行者。

他在千年前留下誓愿:当佛陀下世时,他要随慈氏下世,经历劫难,成就无上正道。他也衷心希望能以当朝的文笔,在未来世专颂转法轮。@*#

责任编辑:谢秀捷