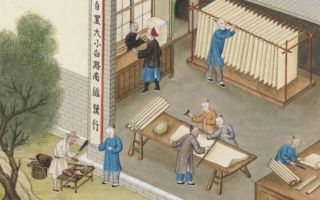

【编按】《天工开物》初刊于1637年(明崇祯十年)。是中国古代一部综合性的科学技术著作,作者是明朝科学家宋应星。书中记述的许多生产技术,一直沿用到近代。先后有日、英、德、法、俄等译本。全书分为上中下三篇十八卷,并附有一百二十三幅插图,描绘了一百三十多项生产技术和工具的名称、形状、工序。特分节刊登,以飨读者。

粮食第一 稻的种类,浸种、插秧

稻的种类

水稻的品种最多:不黏的稻叫“秔”(读庚),米叫“粳米”。黏的稻叫“稌”(读途),米叫“糯米”。(南方没有黏黄米,酒都是用糯米造的。本来属于粳稻,但晚熟而带黏性的米,不能用来造酒,只可以煮粥,这又是一种稻)。

稻谷在外形来看,有长芒、短芒;长粒、尖粒以及圆顶、扁粒的不同。其中稻米的颜色,还有雪白、牙黄、大红、半絮和杂黑等等。

浸种、插秧

浸稻种的日期,最早在春分以前(春社日),称为“社种”;最晚是在清明之后。

播种时,先用稻、麦秆包住种子在水里浸几天。待生芽后撒播在田里.长到一寸左右高时叫作“秧”。稻秧长刊三十天后就要拔起分栽。若稻田遇到干旱或积水过多,都不能插秧。

育秧期已过而仍不插秧,秧就要老而长节,即使栽到田里也不过长几粒谷,不会再结更多谷实了。一亩秧田所育出的秧,可供移栽二十五亩。

稻秧分栽后,早熟的在七十天后即可收获。最晚熟的要经整过夏天,一直到冬天共一百多天后,才能收获。有在冬季播种,到仲夏就能收获的,这就是广东的稻,因为此地没有霜雪。

稻田十天无水便有干旱之虞。夏种冬收的稻,必须在有山间水源不断的田里,这种稻生长期长,地温又低,不能催苗速长。靠湖边的地要待夏天洪水过后,六月才能插秧。育这种秧的稻种要在立夏时撒播在地势高的土里,以待农时。

南方平原地区,多是一年两栽、两获。第二次插的秧俗名叫晚糯稻,不是粳稻之类。六月割早稻,翻耕稻茬田,再插晚稻秧。晚稻秧在清明时,已和早稻秧同时播种。早稻秧一天无水即死。晚稻秧经四、五两月,任由烈日曝晒也不怕,这是个奇怪的事。晚稻秧遇到秋季晴天多的时候,始终都要灌水。农家不惜勤苦,以满足用稻米造春酒的需要。

稻要是十天离水就要死,于是育出一种旱稻,属于粳稻但不带黏性,即使在高山地区也可插秧,这又是一个奇特的稻。

还有一种香稻,只取其香味以供贵人。但结实甚少,不值得崇尚。

原文:

原文:

《天工开物》乃粒第一 ‧稻

凡稻种最多。不黏者,禾曰秔(读庚),米曰粳(读庚)。黏者,禾曰稌(读途),米曰糯(读诺)。(南方无黏黍,酒皆糯米所为。质本粳而晚收带黏俗名婺源光之类不可为酒,只可为粥者,又一种性也)。

凡稻欲形有长芒、短芒(江南名长芒者曰浏阳早,短芒者曰吉安早)长粒、尖粒、圆顶、扁面不一,其中米色有雪白、牙黄、大赤、半紫、杂黑不一。

湿种之期,最早者春分以前,名为社种(遇天寒有冻死不生者)。最迟者后于清明。凡播种,先以稻麦稿包浸数日,俟其生芽,撒于田中,生出寸许,其名曰秧。秧过期,老而长节,即栽于亩中,生谷数粒,结果而已。凡秧田一亩所生秧,供移栽二十五亩。 凡秧既分栽后,早者七十日即收获(粳有救公饥、喉下急,糯有金包银之类,方语百千,不可殚述)。最迟者历夏及冬二百日方收获。其冬季播种、仲夏即收者,则广南之稻,地无霜雪故也。

凡稻旬日失水,即愁旱干。夏种冬收之谷,必山间源水不绝之亩,其谷种亦耐久,其土脉亦寒,不催苗也。湖滨之田,待夏潦已过,六月方栽者,其秧立夏播种,撒藏高亩之上,以待时也。

南方平原,田多一岁两栽两获者。其再栽秧,俗名晚糯,非粳类也。六月刈初禾,耕治老稿田,插再生秧。其秧清明时已偕早秧撒布。早秧一日无水即死,此秧历四五两月,任从烈日暵干无忧,此一异也。

凡再植稻遇秋多晴,则汲灌与稻相终始。农家勤苦,为春酒之需也。凡稻旬日失水则死期至,幻出旱稻一种,粳而不黏者,即高山可插,又一异也。

香稻一种,取其芳气以供贵人,收实甚少,滋益全无,不足尚也。

──转自《新三才》

点阅【天工开物】相关系列文章。

责任编辑:王愉悦