夏朝:帝禹时代之二

洪范之治

在道德高尚的上古之世,乐是人神沟通的重要途径。改朝换代时,上古圣王都要作乐,以顺应天地之气,达到与天地同和。此外,乐在上古时代还有和万民、广教化的作用。如果说后世帝王是以礼乐刑政来治世,那么上古之世则是一个乐治天下的时代,而礼、政、刑则为其辅助。

说起帝禹以乐治天下,首先要说说帝禹本身就是一位天赋异秉的大圣人。史载大禹“声为律,身为度”,意思是说,他的声音与黄钟相应,天生作为律吕即十二律的度量标准。而律度上应天命所安排并显现的天象和相应的历法,非天命所归的圣王不能有这样的神异之象。而且,帝禹的这种神奇异象在史料中是独一无二的。

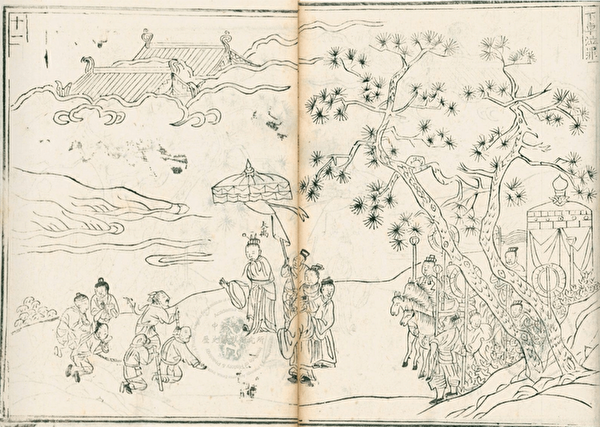

当年大禹治水成功后,曾命皋陶作《夏龠》以昭其功。后来大禹以治水之功而受禅于舜,所以大禹践天子之位后,就将这昭示治水之功的《夏龠》之乐定为夏人的大乐,又名《大夏》。

《大夏》场面宏大,需用六十四人来表演,叫作八佾。舞者们一手执羽、一手执龠。羽是华美的羽饰,龠则是上古的一种可以吹奏的乐器。上古大乐分文舞与武舞两种,文舞的舞者要手执羽、龠而舞蹈,夏乐即属于文舞。而六十四位舞者的衣着也甚为华美。古人穿衣讲上衣下裳。《大夏》乐的舞者们下身穿着素裳,上身穿着精美的裼衣,外面穿着华贵的三代时的礼服,而这种三代时的礼服还有一个特别的名字叫作皮弁。

就是在这样殊胜的大乐舞中,大夏的历史在中原大地上拉开了序幕。而帝禹的乐治天下还有非常精彩的一笔,叫作五音听治。

史载帝禹在门庭前悬置钟、鼓、磬、铎并放置鼗这五种乐器。铎,是一种大铃;鼗是一种有柄的小鼓,形制有点像后世所俗称的拨浪鼓。这五种乐器有五种用途。帝禹在悬挂钟磬的木架上刻下了他的命令:“以道来劝谏我的人击鼓;以义来晓谕我的人击钟;有政事向我提出建议的人摇铎;以忧患来提醒我的人击磬;有狱讼需要申诉的人摇鼗。”帝禹设置这五种乐器以待天下四方之士,史称五音听治。

帝禹乐治天下的同时,还定下了一直为三代所采用的治世法典——《洪范九畴》。

按《尚书正义》所载,早在大禹治水时,一只神龟从洛水中负文而出,正是上天所赐的洛书。大禹据《洛书》之文将其整理为《洪范九畴》。《洪范九畴》不仅包涵了治理洪水的道理,也包涵了治天下的道理。治水成功后,舜帝命大禹将这《洪范九畴》的内容写下。帝禹即位后,正是用这九章法则治理天下。

在《尚书》中有《洪范》一篇,开篇写到武王伐纣建立周朝后,向商纣王的叔父箕子询问天道,箕子就将《洪范九畴》写了下来,呈给武王。据此,我们可以知道,帝禹定下的《洪范》直到商代、周代还一直作为天子治理天下的重要参照。

《洪范九畴》,望文知义,洪,即是大;范,即是法则;九畴,意思是有九个方面的内容。

第一是“五行”,也就是金木水火土。五行所以被列为第一,是因为我们所生活的空间,一切都是由这五行构成,大禹治水时,是顺应水势、地脉来合理疏通引导,治理天下也是同样的道理,要顺应五行的特性,顺应万物自然之理,去合理疏通引导。而这也是夏道遵命的一层体现。

第二是“五事”,即貌、言、视、听、思五个方面,天子须做到容仪要恭,出言而人皆遵从,所视须明察,所听须明听,所思能洞见入微,于事则无所不通。按《尚书正义》引《五行传》所载的“貌属木,言属金,视属火,听属水,思属土”可知,“五事”,正是“五行”于天子自身的一种对应,天子能正自身,方能正天下,所以被列为第二。

第三是“八政”,即食、货、祀、司空、司徒、司寇、宾、师八个内容。食,是指教民务农;货是解决资用;祀是敬事神明先祖;司空是负责安置民居;司徒是教民众以礼义;司寇是负责惩治奸盗;宾是教民以礼待宾客;师则是军旅之官。这是国家事务最为重要的八个方面。

第四是“五纪”。即岁、月、日、星、历数。古人用这五项来记录天时,而八政之施要遵从天时,此亦是夏道遵命的一个体现。

第五是“皇极”。中国人有句话叫“过犹不及”,主张不走极端,要行中正之道。而所谓建皇极,就是指天子要行大中之道。

第六是“三德”,即正直、刚克与柔克。也就是说天子治天下要能够针对不同的情况刚柔并济。

如果这些都已做到,但还有疑虑未决,那么就要通过占卜向上天请示天意,这就是第七个内容“稽疑”。所以古时宫廷里都设有卜筮之官。

第八为“庶征”,就是说根据天子的德行与施政,五行之气会有相应的验征。天子有德,施善政,则风调雨顺;天子失德,施恶政,则引来天灾异象。这些吉征与凶征也都是天子治理天下时所应参照的。

其九为“五福”、“六极”。神明在上,人有所为,皆有报应。善有善报,则是“五福”;恶有恶报,是为“六极”。

虽然,今人难以完全理解《洪范九畴》中的道理,但是,这些泛泛的了解也足以让我们感受到,这部贯穿于三代的治世法典,其内涵远远超过后世的礼乐政刑的概念。上古之人更接近于天道、神明、自然,而夏禹所传下的治世法典则完美地体现了夏道遵命的那个时代特有的文明气象。

参考文献:

1. 《史记》

2. 《吕氏春秋》

3. 《礼记正义》

4. 《礼记注疏》

5. 《纲鉴》

6. 《淮南子》

7. 《尚书正义》

神传文化之中国历史研究组

反馈信箱:[email protected]