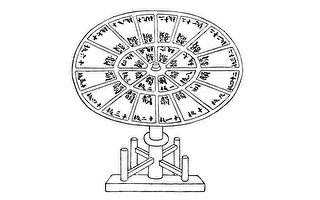

【编按】《天工开物》初刊于1637年(明崇祯十年)。是中国古代一部综合性的科学技术著作,作者是明朝科学家宋应星。书中记述的许多生产技术,一直沿用到近代。先后有日、英、德、法、俄等译本。全书分为上中下三篇十八卷,并附有一百二十三幅插图,描绘了一百三十多项生产技术和工具的名称、形状、工序。特分节刊登,以飨读者。

陶瓷第七卷──瓶瓮

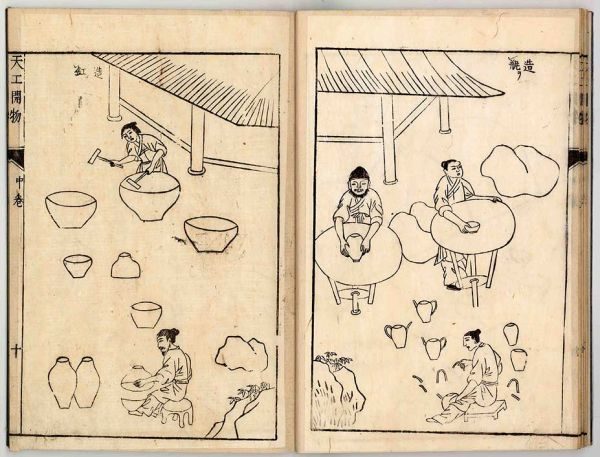

陶工所作的腹大口小的器皿,种类很多。大的有缸、瓮,中等的有钵、盂,小的为瓶、罐。各地款式不同,不能尽数。所造出的这类器皿都是圆形,而非方形。调查土质、选定泥土后,要用陶车旋盘。技术熟练的陶工根据器物大小取泥,不需增添多少泥,两人扶泥、旋转,一捏即成。朝廷所用龙凤缸与南直隶的花缸,则厚积其泥,以待雕镂花纹,与一般的缸制法不同,因此其价钱要高出五十倍或百倍。

腹大口小的器皿有耳、嘴的,都要另外接合。以釉水粘住。陶器都有底,无底的则是陕西蒸饭的甑,用瓦制而不用木制。各种陶器中,精的内外都过釉,粗的或釉其半体。只有沙盆、齿钵之类,里面不上釉,使内壁保持粗涩,以便研磨。沙锅、沙罐也不上釉,利于传热以熟煮食物。

釉料到处都出产,浙江、福建、广东所用的有一种蕨蓝草(注:凤尾草或凤尾蕨),这种草是居民烧饭的燃料,长不过三尺,枝叶像杉树,以手勒之而不棘人。(名字有几十种,各地都不同。)陶工取来燃薪,将其灰放布袋内,注水澄滤,去掉其中粗粒,取其绝细的。每灰二碗混以红土泥水一碗,搅拌得十分均匀,涂蘸在坯料上,烧出后自成釉的光色。北方不知用何物作釉料,苏州的黄罐所用釉也是另外的原料。但上贡朝廷的龙凤缸,则以松香与无名异为釉料。

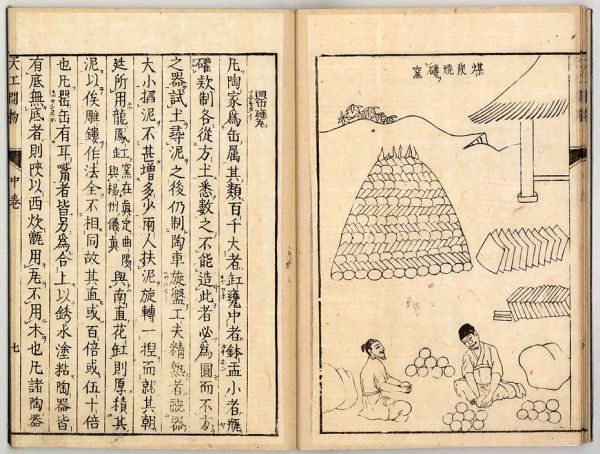

瓶窑用来烧小件器皿,缸窑则烧大的器皿。山西、浙江分别设缸窑、瓶窑,其余各省则将两窑合在一起。

造敞口缸时,转动陶车将泥坯旋成上下两截,再接合起来。接合处以木槌内外打紧。

做窄口的坛、瓮也先制成两截,但接合内部时不用槌打。先在另外的窑内烧成瓦圈,像金刚圈那样的形状,承托其内部,外面以木槌打紧,泥坯自然黏合。

缸窑、瓶窑都不在平地上,必建在斜坡山岗上,较长的可达二、三十丈,短的亦有十余丈长。连接几十个窑,一窑高过一窑。因为各窑顺着山坡分布,可驱流水以免潮湿之患,而火力又可循级透上。数十窑烧成的陶器,其中虽然没有什么很昂贵的东西,但也是集合大量人力、物力而造出来的。窑的圆顶建成后,上面铺上三寸厚的极细的土。窑上每隔五尺开一烟窗,窑门在两侧相向而开的。小的器物装入最下面的窑,特大的缸、瓮装在最后面的高窑。烧窑先从头一个低窑开始,两人对面交看火候。大约烧陶器一百三十斤耗柴百斤。火候足时,关闭窑门。然后其次在第二个窑门点火,这样逐级一直烧到最后一窑。

原文

《天工开物》陶埏第七卷──罂瓮

凡陶家为缶属,其类百千。大者缸瓮,中者钵盂,小者瓶罐。款制各从方土,悉数之不能。造此者,必为圆而不方之器。试土寻泥之后,仍制陶车旋盘。工夫精熟者,视器大小掐泥,不甚增多少,两人扶泥旋转,一捏而就。其朝廷所用龙凤缸(窑在真定、曲阳与扬州、仪真)与南直花缸,则厚积其泥,以俟雕镂,作法全不相同。故其值或百倍,或五十倍也。

凡罂缶有耳嘴者,皆另为合上,以釉(銹)水涂黏。陶器皆有底。无底者,则陕以西炊甑用瓦不用木也。凡诸陶器,精者中外皆过釉,粗者或釉其半体。惟沙盆、齿钵之类,其中不釉,存其粗涩,以受研擂之功。沙锅沙罐不釉,利于透火性,以熟烹也。

凡釉质料随地而生。江浙、闽、广用者。蕨蓝草一味。其草乃居民供灶之薪,长不过三尺,枝叶似杉木,勒而不棘人(其名数十,各地不同)。陶家取来燃灰,布袋灌水澄滤,去其粗者,取其绝细。每灰二碗。参以红土泥水一碗,搅令极匀,蘸涂坯上,烧出自成光色。北方未详用何物。苏州黄罐釉,亦别有料。惟上用龙凤器,则仍用松香与无名异也。

凡瓶窑烧小器,缸窑烧大器。山西、浙江分缸窑、瓶窑。余省则合一处为之。凡造敞口缸,旋成两截,接合处以木椎内外打紧。匝口、坛瓮亦两截,接内不便用椎,预于别窑烧成瓦圈,如金刚圈形,托印其内,外以木椎打紧,土性自合。

凡缸瓶窑不于平地,必于斜阜山冈之上,延长者或二、三十丈,短者亦十余丈,连接为数十窑,皆一窑高一级。盖依傍山势,所以驱流水湿滋之患,而火气又循级透上。其数十方成陶者,其中苦无重值物,合并众力、众资而为之也。其窑鞠成之后,上铺覆以绝细土,厚三寸许。窑隔五尺许,则透烟窗,窑门两边相向而开。装物以至小器,装载头一低窑;绝大缸瓮装在最末尾高窑。发火先从头一低窑起,两人对面交看火色。大抵陶器一百三十斤费薪百斤。火候足时,掩闭其门,然后次发第二火,以次结竟至尾云。

﹝注释﹞

罂︰(读英),一种腹大口小的陶瓶。

瓮︰同“瓮”,一种盛液体的陶制容器。

缶︰(读否),一种腹大口小的瓦器。

甑︰(读赠),古代蒸饭的一种瓦器。底部有许多透蒸气的孔格,如同现代的蒸锅。 #

──转自《新三才》

点阅【天工开物】相关系列文章。

责任编辑:王愉悦