【编按】《天工开物》初刊于1637年(明崇祯十年)。是中国古代一部综合性的科学技术著作,作者是明朝科学家宋应星。书中记述的许多生产技术,一直沿用到近代。先后有日、英、德、法、俄等译本。全书分为上中下三篇十八卷,并附有一百二十三幅插图,描绘了一百三十多项生产技术和工具的名称、形状、工序。特分节刊登,以飨读者。

烧石第十一卷──硫黄

硫黄是焚烧矿石时得到的液体凝结而成的,著书者误将“焚石”当作“矾石”,因此产生一种说法,认为硫黄是烧矾石时流出的液体凝固而成的。然而烧取硫黄的矿石,一半来自当地特产的白石,一半来自煤层卵石中用以烧制皂矾的那种石头。这就是“硫乃矾液”之说所以造成混淆的原因。

又有人说中国有温泉的地方必有硫黄,可是现在福建、广东产硫黄的地方又没有温泉。这是因为温泉水的气味似硫黄,由此揣度出这种说法,(译按:有温泉处必有硫,非为揣度。但云凡产硫处必有温泉则未必尽然。)

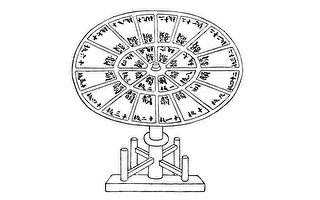

焙烧硫黄的矿石,与煤层的卵石有相同的形状。掘取其石,用煤饼包裹堆积起来,外面筑土作炉。用煤与矿石各一千斤装载在炉内。炉上用烧过硫黄的旧渣盖顶,中间隆起,其中开一圆孔。火力烧足时,孔内冒出金黄色的火焰和气体。事先由陶工烧制出一个钵盂,盂的中间隆起,周边卷成像鱼袋形状的凹槽,盖在圆孔上。石内的成分受到火的作用,化成黄色气体飞走,遇到盂被挡住而不能向上飞散,冷却后化成液体,贴着盂底而流入其周边的凹槽中。盂底边又开小眼,使液体流入冷管再进入石灰槽小池中,凝结以后便成为硫黄。

用煤层卵石烧取皂矾时,当黄色气体冒上来之际,仍用这种方法盖顶,以收取硫黄。每得一斤硫黄,便要少得三十余斤皂矾。当矾内成分转变成硫黄时,剩下的枯渣便成为废物。

火药原料中,硫为纯阳,硝石为纯阴,硫与硝这两种成分一结合,便产生出音响和变化。这就是靠着至阳和至阴的力量变幻出来的神奇之物。

硫黄不产于北方少数民族地区,即使产硫而不会炼制,亦未可知。西洋与荷兰出产新奇火炮,则说明东西方圆数万里内,都有产硫黄的地方。至于琉球的土硫黄、广东的水硫黄,则均属错误的记载。(译按:《本草纲目》关于石硫黄的记载皆为可信)

原文

《天工开物》燔石第十一卷──硫磺

凡硫黄,乃烧石承液而结就。著书者误以焚石为矾石,遂有矾液之说。然烧取硫黄石,半出特生白石,半出煤矿烧矾石。此矾液之说所由混也。又言中国有温泉处必有硫黄,今东海广南产硫黄处又无温泉,此因温泉水汽似硫黄,故意度言之也。

凡烧硫黄石与煤矿同形。堀取其石,用煤炭饼包裹丛架,外筑土作炉。炭与石皆载千斤于内,炉上用烧硫旧渣罨盖,中顶隆起,透一圆孔,其中火力到时,孔内透出黄焰金光。先教陶家烧一钵盂,其盂当中隆起,边弦卷成鱼袋样,覆于孔上。石精感受火神,化出黄光飞走,遇盂掩住,不能上飞,则化成汁液,靠着盂底,其液入弦袋之中,其弦又透小眼,流入冷道灰槽小池,则凝结而成硫黄矣。

其炭煤矿石烧取皂矾者,当其黄光上走时,仍用此法掩盖,以取硫黄,得硫一斤,则减去皂矾三十余斤,其矾精华已结硫黄,则枯滓遂为弃物。

凡火药,硫为纯阳,硝为纯阴,两精逼合,成声成变,此乾坤幻出神物也。

硫黄不产北狄,或产而不知炼取,亦不可知。至奇炮出于西洋与红夷,则东徂西数万里,皆产硫黄之地也。其琉球土硫黄,广南水硫黄,皆误纪也。

【注释】

◎硫黄︰硫的通称。

◎罨︰读演。覆盖,掩盖。

◎鱼袋︰唐代官符作成鱼形,以袋盛之,佩带腰中,名为鱼袋。分金、银、玉三种,以区分官吏等级。三品以上官员的鱼袋饰金,五品以上饰银。宋代无鱼符,仍佩鱼袋。

◎红夷︰指荷兰。@#

──转自《新三才》

点阅【天工开物】相关系列文章。

责任编辑:王愉悦