【编按】《天工开物》初刊于1637年(明崇祯十年)。是中国古代一部综合性的科学技术著作,作者是明朝科学家宋应星。书中记述的许多生产技术,一直沿用到近代。先后有日、英、德、法、俄等译本。全书分为上中下三篇十八卷,并附有一百二十三幅插图,描绘了一百三十多项生产技术和工具的名称、形状、工序。特分节刊登,以飨读者。

烧石第十一卷──煤炭

煤炭在中国到处都出产,供作烧炼金、石之用。南方不长草木的秃山下面就有煤,北方也是如此(译按︰此说不确,南方多数煤矿上方皆有茂盛植物生长)。

煤有三种,分为明煤、碎煤、末煤︰明煤块大如斗,河北、山东、陕西、山西出产。明煤无需风箱鼓风,以木炭少许引燃,可昼夜猛烈燃烧。其中夹带的碎屑,可用洁净的黄土调水作成煤饼来燃烧。

碎煤有两种,多产于吴(今江苏)、楚(今湖南、湖北)。其中火焰高的叫“饭炭”,用来作饭。火焰低的叫“铁炭”,用以冶炼。这种煤入炉前要先用水沃湿,必须用风箱鼓风才能烧红,以后逐次添煤保持燃烧。

末煤是像面那样的粉末,名叫“自来风”。将其与泥、水调成饼放入炉内。燃烧以后与明煤相同,昼夜不灭。末煤有一半供作烧饭,一半供熔铜、烧石、炼取朱砂。至于烧炼石灰、矾和硫,则三种煤都可以使用。

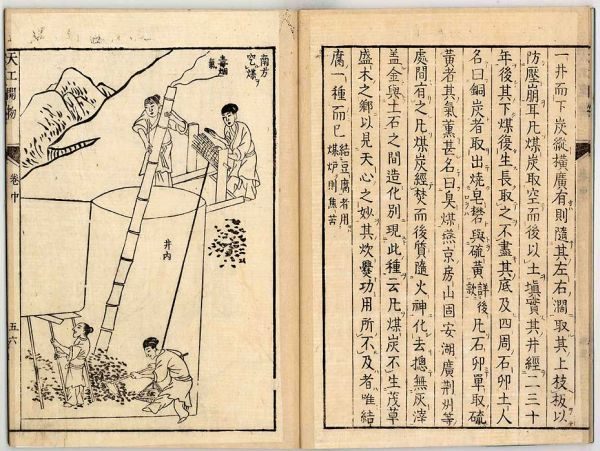

长期采煤的人,能从土的表面辨别地下是否有煤,然后挖掘。挖到五丈深左右,方始得煤。初见煤层露头时,地下冒出的毒气(井下瓦斯)能伤人。因之有人将巨竹筒凿去中节,将竹筒末端削尖,插入煤炭中,毒气便沿竹筒向上排出,人便可在下面用大锄挖取煤。当井下有煤层向纵横延伸时,可沿煤层向左右挖取。其上部以木板支护,以防压塌。

煤炭取空而后,用土将井填实。经二、三十年后,井下面又生长出煤,取之不尽(译按︰此说不确,煤挖尽后不能再生)。其底及四周有卵石,当地人叫“铜炭”,取出后可以烧制皂矾与硫黄。只能烧制硫黄的卵石,臭气十分难闻,名日“臭煤”。京师的房山、固安及湖广荆州(今湖北)等处间有这种煤。煤炭燃烧以后,其质随火化去,不留灰渣。因为在金属与土石之间,自然界的变化有不同的表现形式。煤炭不产于草木茂盛的地方,从这里可见到大自然的巧妙安排。在炊事方面,煤炭唯一不能发挥作用的,只是不能用来制作豆腐而已(用堞火作豆腐则味苦)。

原文

《天工开物》燔石第十一卷──煤炭

凡煤炭,普天皆生,以供锻炼金石之用。南方秃山无草木者,下即有煤。北方勿论。煤有三种:有明煤、碎煤、末煤。明煤,大块如斗许,燕、齐、秦、晋生之。不用风箱鼓扇,以木炭少许引燃,熯炽达昼夜。其傍夹带碎屑,则用洁净黄土调水作饼而烧之。碎煤有两种,多生吴、楚。炎高者曰饭炭,用以炊烹;炎平者曰铁炭,用以冶锻。入炉先用水沃湿,必用鼓韝后红,以次增添而用。末炭如面者,名曰自来风。泥水调成饼,入于炉内。既灼之后,与明煤相同,经昼夜不灭。半供炊爨,半供熔铜、化石、升朱。至于燔石为灰与矾、硫,则三煤皆可用也。

凡取煤经历久者,从土面能辨有无之色,然后堀挖。深至五丈许,方始得煤。初见煤端时,毒气灼人。有将巨竹凿去中节,尖锐其末,插入炭中,其毒烟从竹中透上。人从其下施镢拾取者,或一井而下,炭纵横广有,则随其左右阔取。其上支板,以防压崩耳。

凡煤炭取空而后,以土填实其井,经二、三十年后,其下煤复生长,取之不尽,其底及四周石卵,土人名曰铜炭者,取出烧皂矾与硫黄(详后款)。凡石卵单取硫黄者,其气薰甚,名曰臭煤,燕京房山、固安,湖广荆州等处间有之。

凡煤炭经焚而后,质随火神化去,总无灰滓。盖金与土石之间,造化别现此种云。凡煤炭不生茂草盛木之乡,以见天心之妙。其炊爨功用所不及者,唯结腐一种而己(结豆腐者用煤炉则焦苦)。

【注释】

◎煤炭:历代称法不一,春秋战国时期称“石涅”或“涅石”,魏晋以后称“石炭”,明朝才改称为“煤炭”。

◎熯︰读旱。烘培。

◎韝︰读够。用活塞原理装置的鼓风工具。

◎爨︰读窜。烧火做饭。

◎升朱︰提炼朱砂。

◎毒气︰井下瓦斯,主要成分为沼气(甲烷),另含一氧化碳、硫化氢等易燃或育害气体。

◎铜炭︰此处指煤层中含黄铁砂的媒,俗称硫磺蛋。@#

──转自《新三才》

点阅【天工开物】相关系列文章。

责任编辑:王愉悦