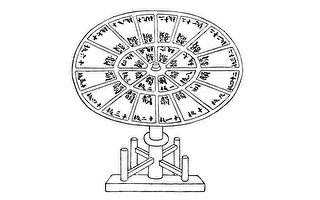

【编按】《天工开物》初刊于1637年(明崇祯十年)。是中国古代一部综合性的科学技术著作,作者是明朝科学家宋应星。书中记述的许多生产技术,一直沿用到近代。先后有日、英、德、法、俄等译本。全书分为上中下三篇十八卷,并附有一百二十三幅插图,描绘了一百三十多项生产技术和工具的名称、形状、工序。特分节刊登,以飨读者。

百里内外就有 入水永劫不坏

石灰

石灰是经火烧炼石灰石制成的。石灰凝固以后,遇水永远不会被破坏。众多的船只和墙壁.填缝防水必须要用石灰。百里内外的土中.总会有可以烧成石灰之石,这种石以青色的为上料,黄、白色的次之。

石灰石埋于地下二、三尺内,掘取出来烧炼,但表面风化的不能采用。烧石灰的燃料中,煤炭占十分之九,薪炭占十分之一。先将煤炭用泥合成饼,每一层煤饼上堆一层石,下面铺以燃料,点火烧之。最好的叫矿灰,最差的叫窑滓灰。火力一到,便将海石烧脆,放在风中,时间一久便成为粉。急用时以水沃湿,也会自成粉末。

用石灰填固船缝时,得与桐油或鱼油调配,放在厚绢或细罗上用油拌合,再杵一千下以后塞缝。用石灰砌墙或砌石时,要筛去其中的石块,用水调粘。涂饰器物,仍用油灰。用石灰粉刷墙壁,则将石灰用水澄清,加入纸筋后再涂抹。用来修坟墓或蓄水池时,则是石灰一份,加入河沙、黄土两份,以糯米糊、杨桃藤和匀,轻轻一压便很坚固,永不毁坏,名曰“三和土”。其余如制造蓝淀、造纸,都离不开石灰,其用途难以枚举。浙江温州、台州及福建、广东沿海地区的石头如不能烧成石灰,则有天然产生的牡蛎壳可作代用品。

蛎灰

在海滨靠水的石山之处,由于海浪的长期冲压,生出一种“蛎房”,福建称为“蚝房”。年深日久,蛎房长到数丈之长,宽达数亩,崎岖不平,形状像是假石山。蛤蜊之类被冲压到石岩中,久之消化成肉团,名曰“蛎黄”,其味极其珍美。烧蛎灰的人手执锥与凿,涉水将蛎房取来(药铺所卖的牡蛎,就是其碎块),堆起煤将蛎壳架火焚烧,与前述烧石灰的方法一样。用蛎灰粘砌城墙、桥梁,或与桐油调合造船,功用与石灰都是一样的。有人误以为蚬灰(即蛤粉)就是牡蛎灰,是因为没有追究事物之原理所造成的。

原文

《天工开物》燔石第十一卷──石灰

凡石灰,经火焚炼为用。成质之后,入水永劫不坏。亿万舟楫,亿万垣墙,窒隙防淫,是必由之。百里内外,土中必生可燔石。石以青色为上,黄白次之。石必掩土内二、三尺,堀取受燔;土面见风者不用。燔灰火料,煤炭居十九,薪炭居什一。先取煤炭,泥和做成饼,每煤饼一层,叠石一层,铺薪其底,灼火燔之。最佳者曰矿灰,最恶者曰窑滓灰。火力到后,烧酥石性。置于风中,久自吹化成粉。急用者以水沃之,亦自解散。

凡灰用以固舟缝,则桐油、鱼油调厚绢、细罗,和油,杵千下,塞艌;用以砌墙石,则筛去石块,水调粘合;甃墁,则仍用油灰;用以垩墙壁,则澄过,入纸筋涂墁;用以襄墓及贮水池,则灰一分,入河沙、黄土二分,用糯米粳、羊桃藤汁和匀,轻筑坚固,永不隳坏,名曰三和土。其余造靛造纸,功用难以枚述。凡温、台、闽、广海滨石不堪灰者,则天生蛎蚝以代之。

蛎灰

凡海滨石山傍水处,咸浪积压,生出蛎房,闽中曰蚝房。经年久者,长成数丈,阔则数亩,崎岖如石假山形象。蛤之类压入岩中,久则消化作肉团,名曰蛎黄,味极珍美。

凡燔蛎灰者,执椎与凿,濡足取来(药铺所货牡蛎,即此碎块)。叠煤架火燔成,与前石灰共法。粘砌城墙、桥梁,调和桐油造舟,功皆相同。有误以蚬灰(即蛤粉)为蛎灰者,不格物之故也。

【注释】

◎石灰:指石灰石,主要含碳酸钙;焚烧后变为生石灰,即氧化钙;再加水成熟石灰,即氢氧化钙。

◎塞艌:艌读念,原意挽舟索,后引申为修理旧船,此处指填补船缝。

◎甃:读宙,砖。

◎墁:读曼,把砖石铺在地面上。

◎垩:垩读恶,用白土涂饰。

◎隳:读灰。毁坏,崩毁。

◎三和土:又称三合土,用河沙、黄土、石灰合成。

◎蛎:读力。牡蛎,又称为蚝,肉美可食,其外壳可烧成石灰。牡蛎长成后聚集在近海的岸边岩石上,死后肉烂而留下空壳。新的牡蛎又依附在许多空壳里生长。久之形成大片牡蛎壳堆积,叫蛎房或蚝房。原文说蛎壳是“咸浪积压”而生、“蛤之类”被压入蛎壳久成肉团,为作者观察失误。

◎濡足:湿脚,指涉水。

◎蛤蜊:辫腮纲蛤蜊科。

◎蚬:读现。蚬介壳圆形或心形,表面有螺纹状。蚬非蛤蜊,亦非牡蛎,但是三者介壳都可烧成石灰(氧化钙)。

──转自《新三才》

点阅【天工开物】相关系列文章。

责任编辑:王愉悦